コラボを行うためには、互いにWIN−WINであることが求められる。その状態をつくり出し、成果を出すためにはどうすればよいのか。クリエイティブディレクターである筆者が、実践の中で培ってきた考え方を解説する。

森永乳業マウントレーニアで行ったトレインジャック「深い癒やしトレイン」。コロナ禍で集客に苦しむ動物園や水族館とコラボし、飼育員が撮影した画像や映像で囲むことで、コロナ禍の通勤ストレスを癒やし、話題化させた。

博報堂のクリエイティブディレクター河西です。今年、森永乳業のマウントレーニアで、動物園や水族館とのコラボキャンペーンを実施して売上増に貢献しました。ただ今回は基礎的なコラボの考えを書くので、すでにご存知のことも多いかもしれません。どうかご容赦ください。

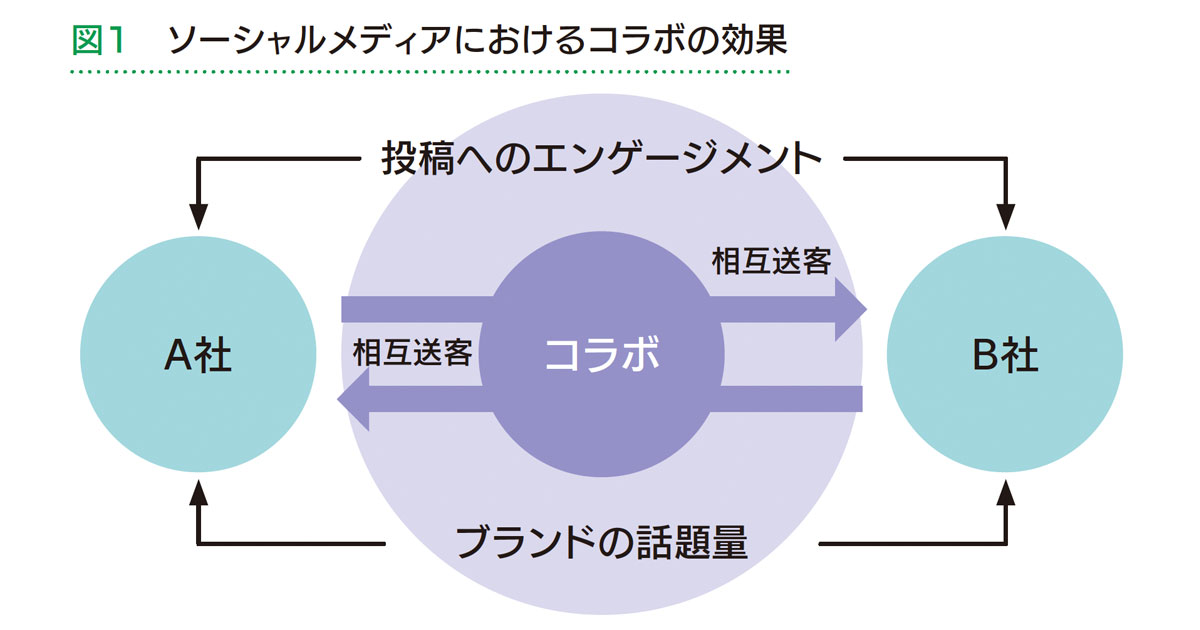

コラボレーション、コラボ。この単語はいたるところで聞かれます。しかし、実はコラボには2種類あります。最近は2つのコラボを混同してしまっている人も多い気がするため、まずは基礎的な話をさせてください。

コラボ①:最近多い、コンテンツと組んで何かを出す「コラボ」。

これは世の中で使われている「コラボ」ですが、業界用語では「タイアップ」にあたります。つまり、コンテンツやタイアップ先に契約料などのお金が発生している組み方です。そのうえでコンテンツの魅力や人気を借りるので「コラボ」と呼ばれているのでしょう。

コラボ②:対して、タイアップ先にお金を払わず、お互いWIN−WINの形で何かをすること。これがもうひとつの、「真の」コラボです。

コラボ①は特に難しいことはなく、許可をとってお金を支払い起用する通常のタイアップです。どんなファンをどう狙うと売上が上がるのか、などのコツもありますが、それはファンマーケティングの領域なので今日は話しません。

むしろ危険なのは、このコラボ①を「コラボ」だと思ってしまうこと。そうすると低予算でも売上を増やすことができるコラボ②の手法を捨ててしまうので、大きな損失になります。

では今日は、真のコラボ、組むことに対してお金が発生しない形の「コラボ②(以降コラボと書きます)の設計法」について話します。お金が発生しない分、実現への難易度はあるものの、費用対効果が大きくなることもあるので、手段の一つとして知っておくと今後の役に立つはずです。

お互いWIN−WINのコラボのメリット

圧倒的なメリットはお金がかからないこと。予算を抑えられるので、予算制限があるときや制作費を抑えたいときに有効です(それゆえ予算にかかわらず企業の売上増を実現する僕は、よくWIN−WINのコラボを使います)。では、コラボを成功させるうえで、何がポイントになるのでしょうか。

ポイント①

自分のWINだけでなく、相手のWINは何かを考えること、探ること

コラボはお金が発生しない分、お互いの企業や商品にWINがないといけません。したがって大切なのが「相手のWIN」を考えること。自分たちにはWINでも相手のWINではなかったりLOSEだったりすると、コラボは成立しません。

「企画時にきちんと相手のWINを考え、最後まで常に相手のWINを意識しつづける」。これが1つ目の重要なポイントです。

なお、よく陥るのが「自分が思う相手のWIN」が、実は「相手のWIN」ではないこと。企業にはいろいろな事情や戦略があるので、相手のWINは何か、何を魅力に感じるのか...