本来交わらない主体が交わりあうことを「コラボレーション」という。効果を生み出すために戦略的にコラボをするためにはどのような考え方が必要か。Marketing Demoの石井賢介氏が解説する。

「コラボする」という言葉を頻繁に聞くようになりました。YouTuber同士がお互いのチャンネルに出演しあうことをコラボと呼びますが、コロナ下で一層の市民権を得たのか一種のバズワードのようにも感じています。

実際に私自身も、深く意味を考えずに「コラボしませんか?」というお話をビジネス文脈ではしています。例えば共催のセミナーを初対面の会社さまに依頼するとき、アライアンスや業務提携というと大げさですが、「御社と今後も末永く取り組んで行きたいのですが、まずはお互い負担を小さくできるところから始めませんか?」というカジュアルなニュアンスが気持ちよく伝わってくれるように感じています。

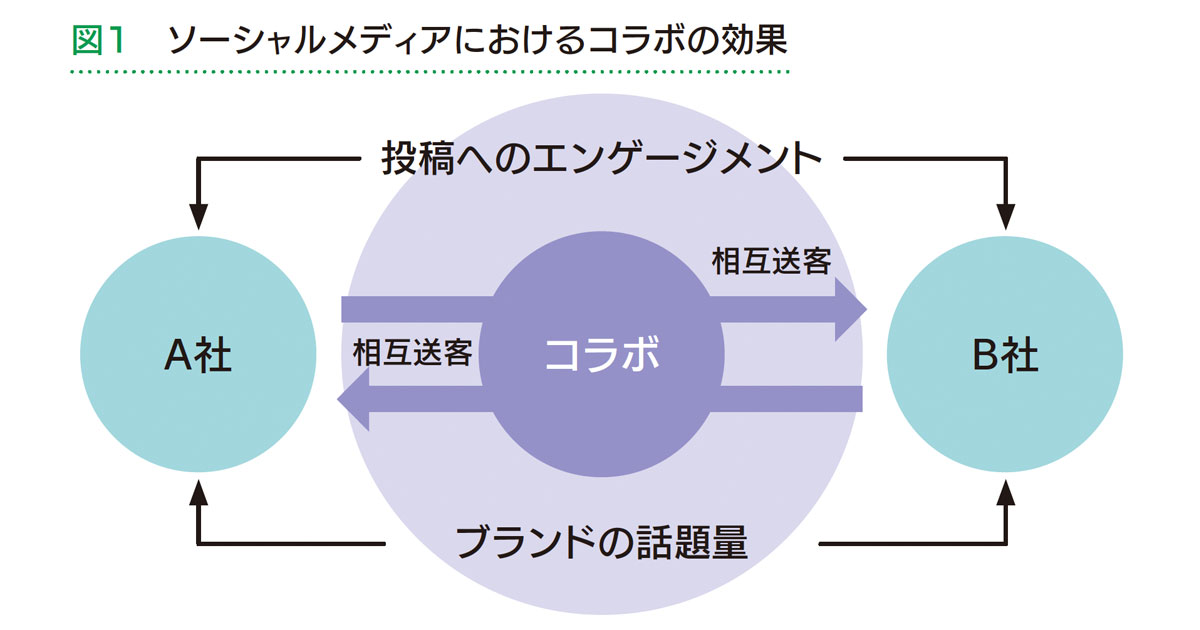

あえてバズワードに乗っかってコラボレーションという言葉を使用しますが、本稿における意味合いとしては「業務提携」「アライアンス」「協業」といった、よりビジネス的な座組みまでを含んだものとしてご理解いただければと思います。特に、そのようなビジネスの座組みの中でも、「本来は交わらなかったような」という枕詞がつくものにフォーカスを当てていきます。

多くのお菓子や食品が『鬼滅の刃』とコラボしましたが、お菓子と鬼滅の刃はコンテンツとしては無関係です。グッチと『ドラえもん』もコラボしましたが、国すらも違って全く交わる要素はありません。

街を歩けば大小様々なコラボレーションを見かけることになりますが、それにはどのような意図があるのか。具体的にどのように仕掛けるのかという手法論の話ではなく、そもそもどのように考えてコラボレーションの設計を行うべきなのか、という戦略論の話をします。

©123RF

戦略的コラボレーションと ただのコラボレーション

私のいたP&Gでは、寝ても覚めても「Strategy(戦略)は何か?」と問いただされる文化があります。戦略上の失敗は、Execution(実行)の秀逸さによって挽回できず、良くも悪くも結果に最もレバレッジがかかる戦略のディスカッションに多くの時間が割かれているのです。

戦略は何か。もちろん多様な解釈がありますが、少なくともP&Gにおいて共通見解として持たれているのは、「経営リソースをどの指標に集中するかの選択」というものです。ヒト・モノ・カネ・ジカンといった経営リソースは常に不足しているので、どの指標を伸ばすのに使うのか集中させる必要があるよね?という考え方です。

この選択の考え方こそが、戦略的コラボレーションの本質だと考えています。つまり、経営上の課題が明確にわかっていて、それを伸ばすために自社の有限なリソースを使って、本来交わらない相手と手を組む活動は、戦略的コラボレーションと呼べるでしょう。

一方で、「コラボレーションしたい」という手法論からスタートして、とりあえず有名でコラボできそうな...