日常の言葉で指示を出すだけで自然な文章を作成してくれる「生成AI」。記者と広報の双方がAIを使いこなし、記事やプレスリリースの作成に活用するようになると、今後のメディア対応はどのように変化していくだろうか。

大学が前期試験の季節を迎えた。今年の話題はなんといっても米オープンAIが開発したChatGPTだ。学生がこれを使ってレポートを書いてきた場合、本人の答案と言えるのか、というわけだ。教員の間でも意見は分かれており、一部の大学では利用指針を公表して意思統一を図っている。

ChatGPTが変えようとしているのは教育現場だけではない。これから最も影響を受ける分野の一つは報道だろう。そうなればメディア対応にあたる広報の仕事のやり方も大きく変わっていくだろう。

AIによる記事作成の進化

AIを使った記事の作成自体は、筆者の古巣である日本経済新聞がすでに始めている。上場企業が発表する決算の速報をAIに書かせているのだ。文章は極めて自然で、決算記事を書いてきた筆者の目から見ても人間が書いたものと見分けがつかない水準になっている。

社内で「決算処理」などと呼ばれるこの作業は、若手記者にとっては悩みの種だった。日経では上場企業すべてに担当記者を張り付けている。東京証券取引所のプライム市場に上場している企業だけで1800社超。他紙に比べ経済担当が多いとは言え、一人で数十社を割り当てられる記者もいる。

四半期ごとにやってくる発表の集中期間中は、この短い速報原稿を書く作業に忙殺された。決算の時期は業界のまとめなど長めの記事も書かなければならないから、大きな負担になっていた。ほぼ形式が決まっている決算記事の執筆が自動化されたのは自然な流れだったと言える。

ただ、企業のプレスリリースをもとにした記事全般がAI処理に置き換わっていくと考える記者は少なかった。内容も形式もバラバラな一般のリリースでそう簡単にはいかないだろう、というのが業界の共通認識だったのだ。

ところがChatGPTの登場は、予想を超える速さでAIが進化していることを印象付けた。もはや「資料を解釈して文章にまとめる作業は人間にしかできない」とは言えなくなった。

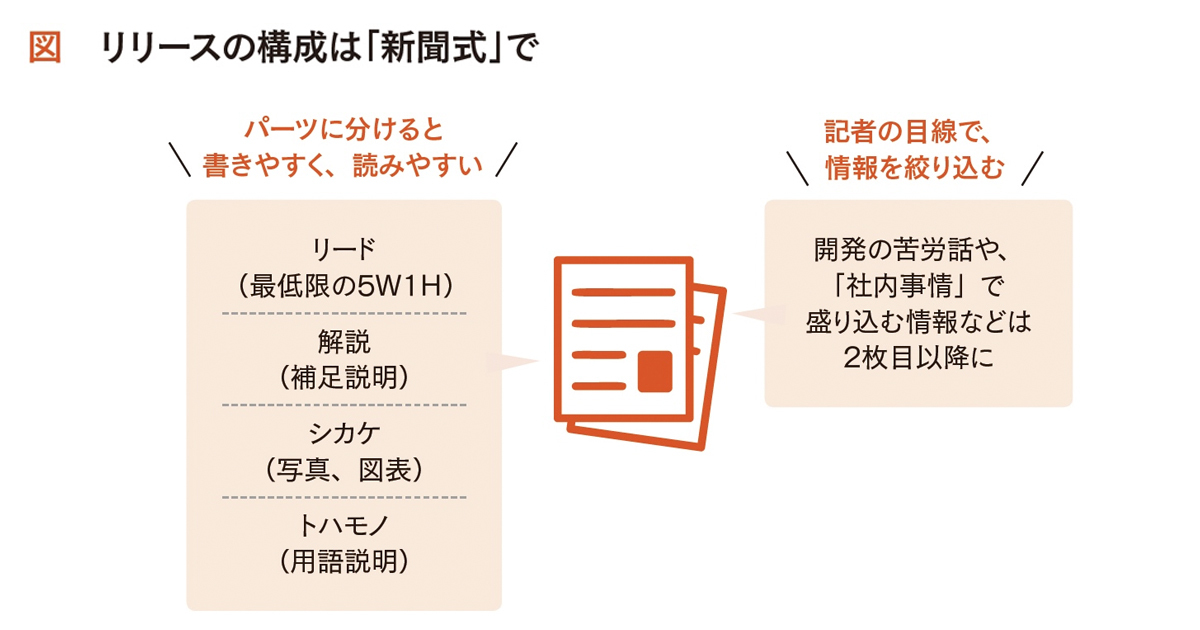

そもそも、新聞の文章は極度に規格化、標準化されている。ためしに日経新聞と朝日新聞、中日新聞を読み比べてほしい。取り上げるニュースや論調はバラバラでも、文章は見分けがつかないくらい似ている。形式も、ストレートニュースなら冒頭(リード)に重要な5W1Hを盛り込む「逆三角形」と言われるスタイルで統一されている。意外かもしれないが...