「SDGs」関連の発信は、その内実がシビアに問われるようになってきた。客観データをもとにした裏付けを記者は求めている。それに伴い、広報のあり方も変化していく必要があると筆者は指摘する。

筆者は広報担当者にプレスリリースの書き方を指導する際、「マスコミが注目しているキーワードを盛り込むべし」とアドバイスしている。ここ数年、そうしたキーワードの代表格が「SDGs(持続可能な開発目標)」だった。しかし、「とにかくSDGsと言えば注目される」という局面は終わりつつある。おそらく企業が環境や人権など社会課題を意識する流れは続くが、アピールの仕方は変える必要があるだろう。

SDGsは前提の社会に

最近、SNSなどで「SDGs疲れ」という言葉を目にすることがある。企業から行政まで、ことあるごとに、このキーワードを口にするのでウンザリしてきた、ということだろう。実際、バブルの様相を呈している面は否定できない。

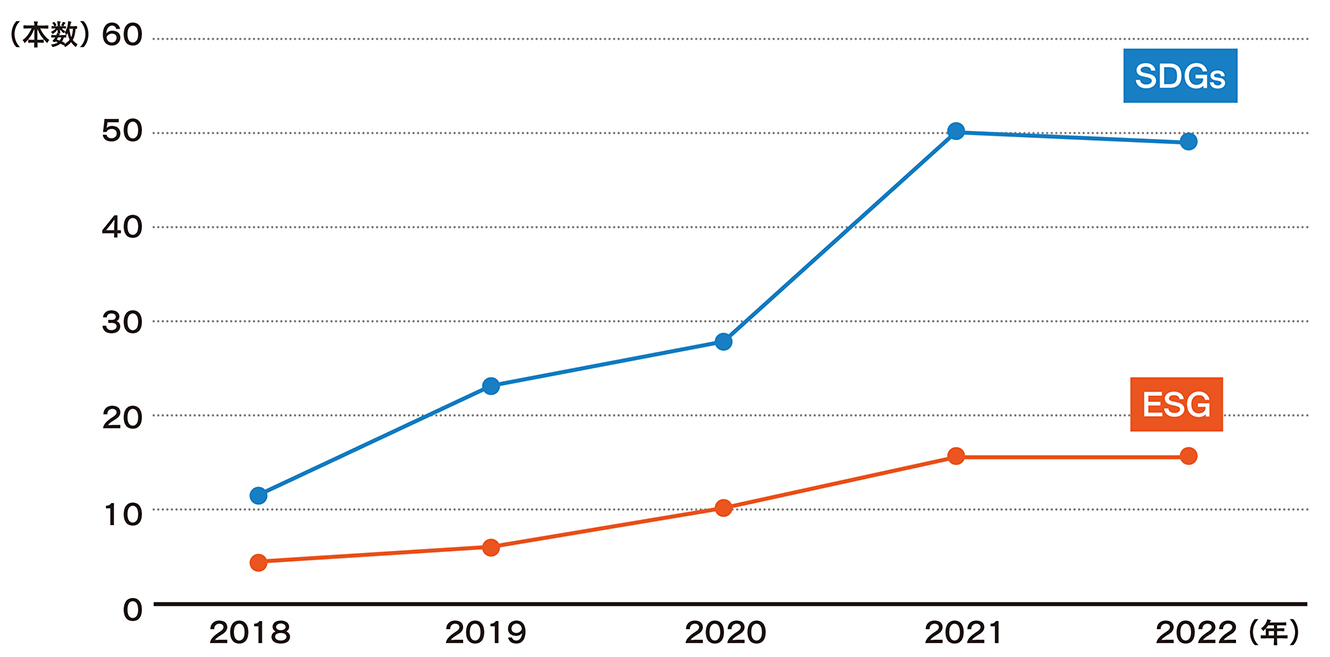

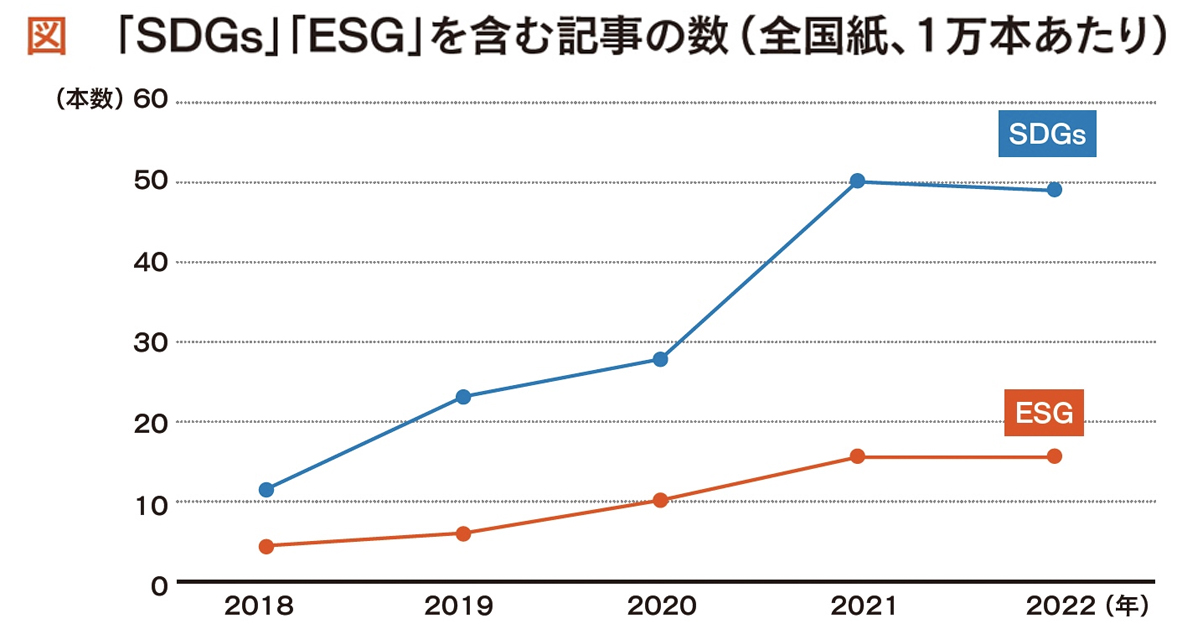

マスコミの注目度を確認しておこう。記事データベースの日経テレコン21で全国紙5紙を調べると、2022年度は「SDGs」を含む記事が1万本あたり49本で、前年度の50本と比べ微減だった。似た文脈で使われる「ESG(環境・社会・企業統治)」も21年度、22年度と16本で横ばいだ。月次データで見ると足元で掲載率が下がり始めており、2020年度に始まった流行がピークアウトした可能性もある。

とはいえ、企業が社会課題に取り組む流れ自体が変わるわけではない。むしろ、言葉だけの流行から、実質が問われる局面に入ったと考えるべきだろう。

だとすれば、メディアに対するアプローチの仕方も変える必要がある。「SDGsに取り組んでいる」というだけではニュース価値がないので、他が手をつけていない先進的な取り組みをするなど工夫が問われるだろう。

同時に、より大きく「SDGsが前提の社会になってきた」と捉えるなら、これから重要性が高まるのが「客観データによる説明」だ。記者は数字を使った説明が大好きだからだ。

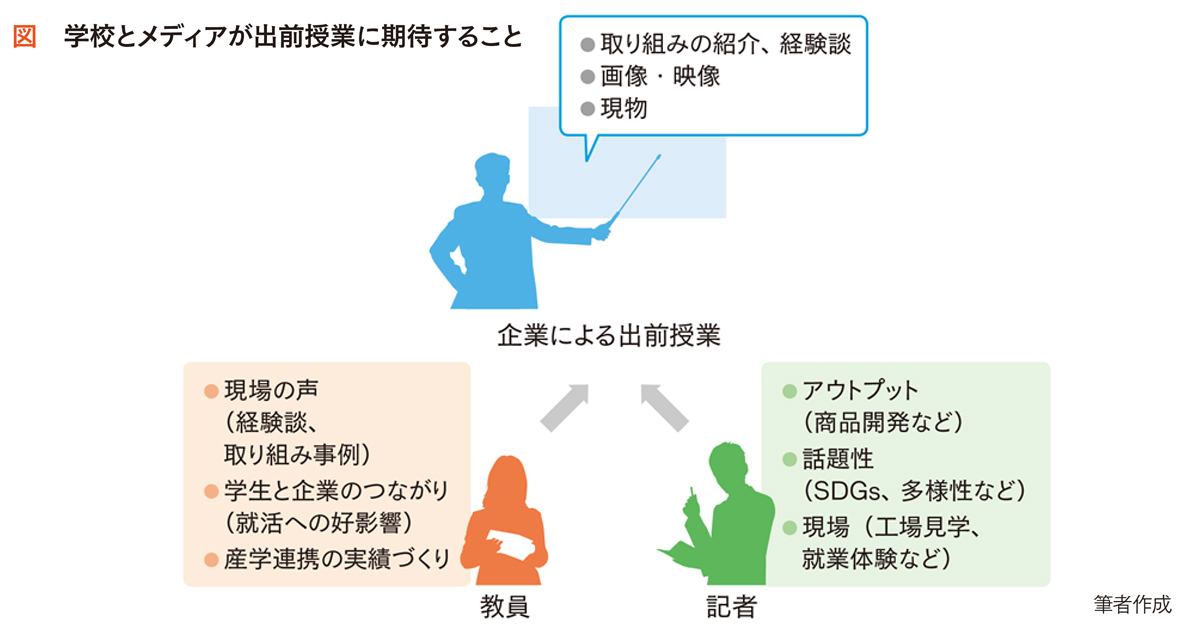

筆者作成

客観性をいかに盛り込むか

企業が新商品を紹介するプレスリリースを見ていると、気の利いたフレーズや大げさな修飾語を多用しているケースが散見される。おそらく、広告・宣伝の延長でリリースを書いているのだろう。

もちろん、消費者に直接アピールする場合はそれも一つのやり方だ。しかし、記者は主観的な表現を好まない。記事を書く際には、客観的な事実で説明するように指導を受けているからだ。

例えば企業の環境対策でも...