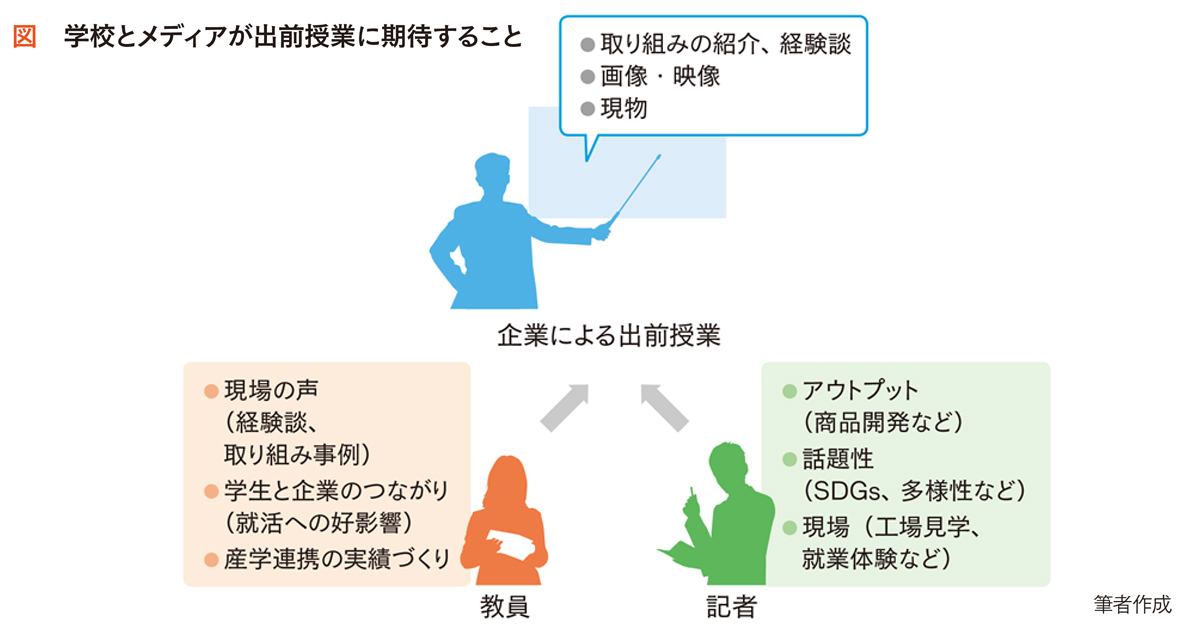

社員が学校に出向き授業を行う「出前授業」。自社や業界の魅力を直に伝える機会であると同時に、メディア露出を獲得するチャンスでもある。まずは学校側、メディア側がそれぞれ何を期待しているのか把握するところから始めたい。

筆者は大学で授業を持っているので、期末試験が終わると翌年度の授業準備に取り掛かる。近年は座学に加え、体験学習や実務家の講演を取り入れることが奨励されており、いつも頭を悩ませる。一方、新聞記者だったころ、学生の工場見学や体験授業はかっこうの「暇ネタ」だった。両方の経験を踏まえ、出前授業などを自社の広報に役立てるコツについて考えてみよう。

学校、メディアからの期待

学校への協力は単なる社会貢献ではない。自社や事業をアピールする効果的な手段でもあるからだ。例えば、学校という公的機関から授業を任されたという実績が周知されれば、企業としての信用力につながる。人材採用にプラスになるのはもちろん、売り上げにも貢献するだろう。

とはいえ、企業の多くにとって学校は縁遠い存在だ。協力したところでマスコミが興味を持つのだろうか、と疑問を持つ向きもあるかもしれない。しかし実は「企業による出前授業」は、学校とメディアの双方に大きなニーズがあるのだ。

大学を例に、学校側の事情を説明しよう。近年、大学は少子化による学生の減少に悩まされている。知名度の低い私立大学になると、定員割れが常態化し、経営難に陥っている例も少なくない。

そうした中、大学が生き残りをかけて取り組んでいるのが産学連携だ。地元の産業振興に協力することで、新たな存在意義を確立しようとしているのである。自分の出身校に、いつの間にか「地域◯◯学部」や「観光学部」ができていて驚いた人も多いのではないだろうか。

これは国策だから、大学は積極的に取り組んで対外的にもアピールする。教員が地元メーカーと商品を共同開発したり、就業体験の一環として学生に作業を手伝わせたりすることで「地元に貢献している」ことを示すのだ。

出前授業の受け入れも、その延長線上にある。学生に地元企業の活動について学ばせ、地域の将来を担う人材を育てようというわけだ。企業と学生の接点をつくっておけば、地元に就職してくれる確率が高まるのではないかという期待もある。

授業を計画する教員にもメリットがある。近年、人件費の削減などで教員の授業負担は重くなっている。1科目につき、半年で15回分(1回90分)の授業内容を考え、教材を用意するのは大変だ。外部講師を招けば、そのうち1回分をお任せすることができるのである。そのうえ学生にも...