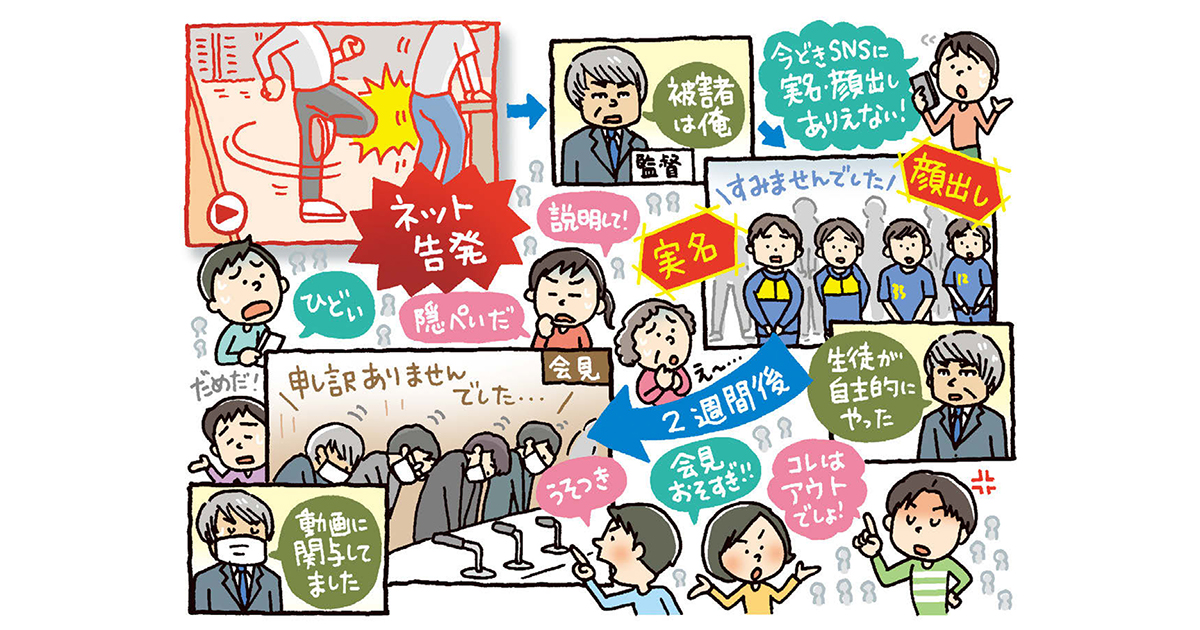

ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ

AI画像への組織的対策を

米国で8月に開催された芸術コンクールで優勝した絵が、実はAIで生成されていたことが分かり、議論を呼んでいる。

今年8月に開催された米コロラド州の芸術コンクールのデジタルアート部門で優勝した作品は、キーワードの入力でAIが画像を自動生成するツールによって作られたものだった。あまりにも精細に描かれており、審査員にも分からなかったという。芸術家はネット上で憤りの声を上げたが、コンクールの運営側としては何のルールも破っていないという認識だ。

夏ごろから、国内でも画像生成AIが一般の話題として広がるようになった。9月には台風15号の被害だとする静岡県の水害というフェイク画像が拡散され、各種メディアで注目を集めた。AI画像は身近に、そして手軽になってきている。

こうした状況に、例えばイラスト投稿サイトでは、利用規約を変更し、AIが生成したイラストや画像を投稿禁止にする動きが進んでいる。その理由のひとつには、画像生成AIは芸術家が作った何百、何千もの作品をサンプリングしてコンテンツを生成しており、AI画像はそうした芸術家をサポートすることにつながらないという考え方がある。ただその一方で、短時間で大量に画像を生成できるAIによって、まったく新しいコンテンツの価値を生む可能性に注目する向きもある。

「知らなかった」では危うい

もしも、自社の商品や店舗などが関係するような真偽不明の問題画像がネット上で拡散した場合、広報としてはどのような対応を取るのだろう。例えば、自社が運営するネットサービスに投稿・出品された作品や商品がAIで生成されたものだった場合に、現在の自社ルールではどのような取り扱いをするのだろうか。画像生成AIが一体どんなものかを知らないまま、あるいはどのように画像の真偽を確認・対処するのかという社内プロセスを整理しないままに、いきなり問題が発生したならば、組織的にスピーディに対応することはほぼ不可能だろう。

AI画像がどのように自社に関係・影響を及ぼす可能性があるのかは、ぜひあらかじめ組織内で議論しておきたいところである。

リスクや最新ルールをチェック

画像生成AIの活用は、芸術分野だけでなくビジネスの現場でも広がっていく可能性がある。例えばプレゼン資料に使うピッタリな画像を探すよりも、AIで作ってしまった方が早いかもしれない。仮に自分たちで絵が描けなくても、AIがつくった画像なら未来の仮想世界の表現が可能になる。

その一方で、ゴッホ風あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチ風などのように現代の作家名で生み出された場合の既存作品の著作権や、AI画像をもとに加工した作品の著作権など、いまだ解釈が定まらず、これからルールが明確になっていくであろうテーマもある。最新の情報を取り入れて、いざという時にも慌てずに対応できるよう、組織的な対策を持っておきたいところだ。

社会構想大学院大学 客員教授 ビーンスター 代表取締役社会構想大学院大学客員教授。日本広報学会 常任理事。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net/ |