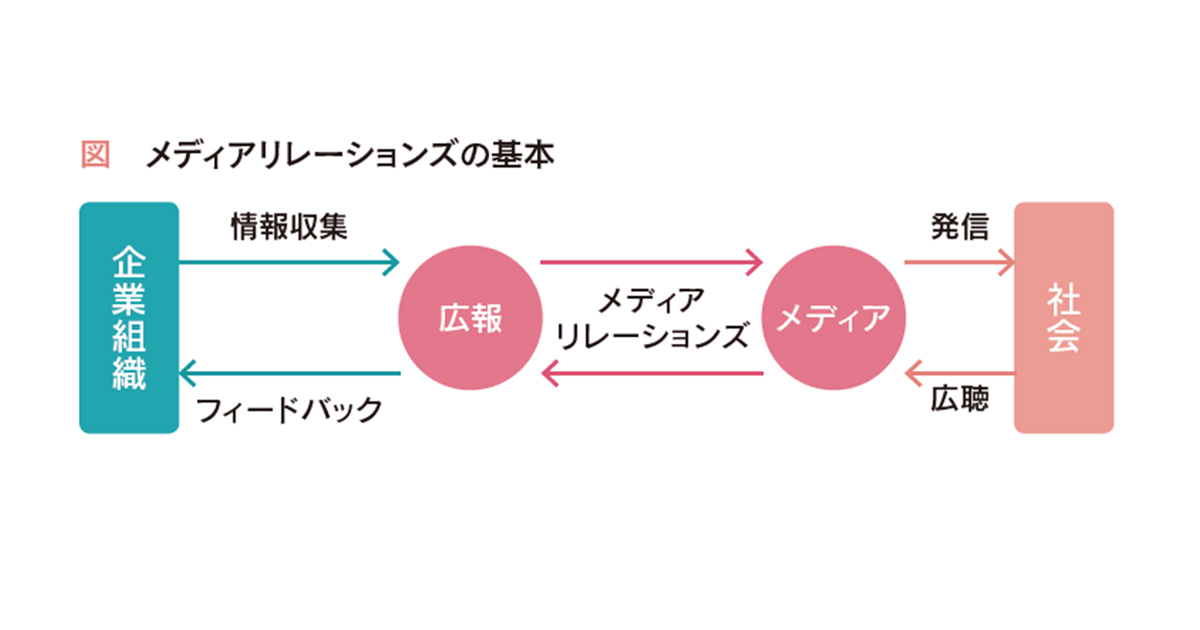

コロナ禍で、直接会う機会が制限され、メディアリレーションズが築きにくい今。メディアとのコミュニケーションの在り方はどう変化しているのでしょうか。アフターコロナを見据え、今一度、メディアリレーションズの基本・基礎を整理しましょう。

メディアリレーションズで求められることの変化

【過去から変わらない点】

☑誠実であること

☑迅速であること

☑企業トップや社内とのつながり力

☑自社環境を俯瞰する能力

☑あかるい

【過去と変わった点】

☑「自分のパーパス」を考える

☑知恵を働かせるための知識の強化

☑チームワーク/ネットワーク

☑距離、時間に制限されない広報対応力

☑(様々な面に)あかるい

コロナ禍の影響で、メディアリレーションズの手法は、大きく変化しています。これは業界を問わず、読者の皆さんが感じていらっしゃるところと思います。

私が今携わっている日本気象協会での広報の仕事を振り返ってみても、時代の流れに合わせて、広報テーマも大きく変わりました。一方で、それでも変わらないメディアリレーションズの根底の部分も見えてきたように思います。

業界の変化とコロナ禍の影響

これまで気象事業者としての広報の仕事は、「防災」に関する取り組み紹介や情報提供が主だったものでした。

しかし2015年ごろから気象の「ビッグデータ」を活用してビジネスを活性化・効率化させていく手法が注目を浴び始めます。最近では食料品、アパレル、広告宣伝などの分野で天候や気候と売り上げや仕入れ、人員計画などの関係を数値化して「需要を予測する」事業の広報機会が、防災の広報と双璧を成しています。

時代とともに広報するポイントが変化したことで、日本気象協会の広報スタイルも変化しました。「防災」を主体とした広報活動では決まった手順に則り、該当する記者クラブ(気象庁記者クラブを中心とした、防災情報を取り扱う記者クラブなど)への情報提供が主なものでした。

それが「需要を予測する」ことを広報する場合は、「新しい社会・経済活動の提案」を実証(数字)とロジック(論理)を組み合わせて、ビッグデータビジネスの現在と未来という話をメディアの方にするようになったのです。

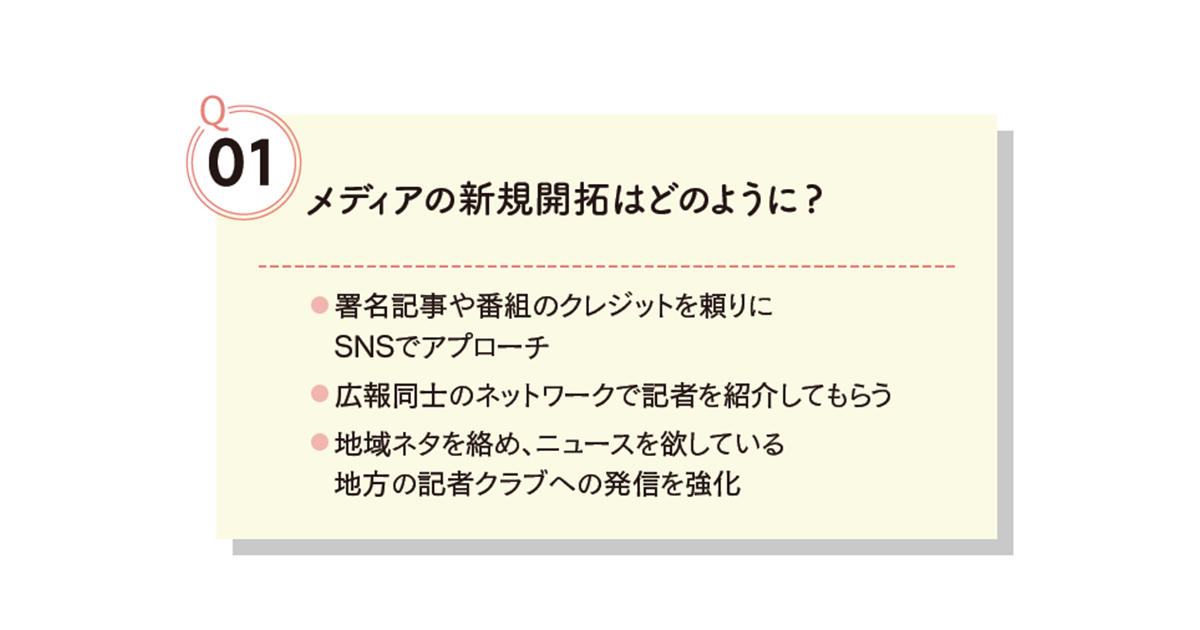

これまで気象事業者が接点を持つ社会部や科学部などとは違う部門や媒体社の方への広報機会が増え、未知のメディアへの効果的な広報対応方法を検討していたところに、2020年の年明け以降は「コロナ禍」の影響が加わります。

これにより従来からのオフラインでの広報対応ができなくなり、必然的にメディアリレーションズの手法を変えることとなりました。

オンラインでの広報効果最大化

アフターコロナでのメディアリレーションズでは、やはり「オンラインでのコミュニケーション」がメインになると感じています。リモート会議が常態化し、オンライン会議ツールを使った広報機会が確立されると、いかにしてこのオンライン上で広報効果を最大化できるかを考える必要があります。

ここからは、メディアリレーションズで広報に求められることが過去と変わった点について、私が大切にしている5つのポイントを紹介できればと思います。

コロナ後にらみ、やっておくべき5つのこと

POINT①

「自分のパーパス」を考える

数年前から、経営戦略に「パーパス」の考え方を導入する企業が増えてきました。その企業が何のために存在しているのかを端的に表す言葉として広がってきています。私はこの「パーパス」の考え方を、個人に落とし込み、広報パーソン一人ひとりが「自分のパーパス」を持って活動することを提案しています。

ウィズコロナの今、「はじめて広報対応する機会がオンラインで⋯⋯」、というケースが大部分かと思います。メディアの方と一通りの取材対応をオンラインで行い、それで終了、ということも多いのではないでしょうか。お互い、仕事は済ませることができますが、広報として「次につながる気づき」などが得られる機会は、その方法ではほとんどないでしょう。

メディアの方との広報機会は常に「一期一会」ですが、せっかくの機会になかなか自身を見知っていただくことは難しいこともあります。

私は「自分のパーパス」を基にパーソナルカードをつくり、オンライン取材の調整時などに事前にお渡ししています。

このカードは「広報として活動している分野」のご紹介を...