ビックカメラは6月にDX宣言を発表し、「デジタルを活用した製造小売物流サーキュラー企業」を目指すと方針発表を行った。1月にはデジタル戦略部を新設し、まさにDX化に取り組んでいる最中だ。取り組みの概要と背景について、ビックカメラ 経営企画本部 デジタル戦略部長の野原昌崇氏に話を聞いた。

デジタル部門を戦略組織へ変革

──デジタル戦略部の設立背景についてお聞かせください。

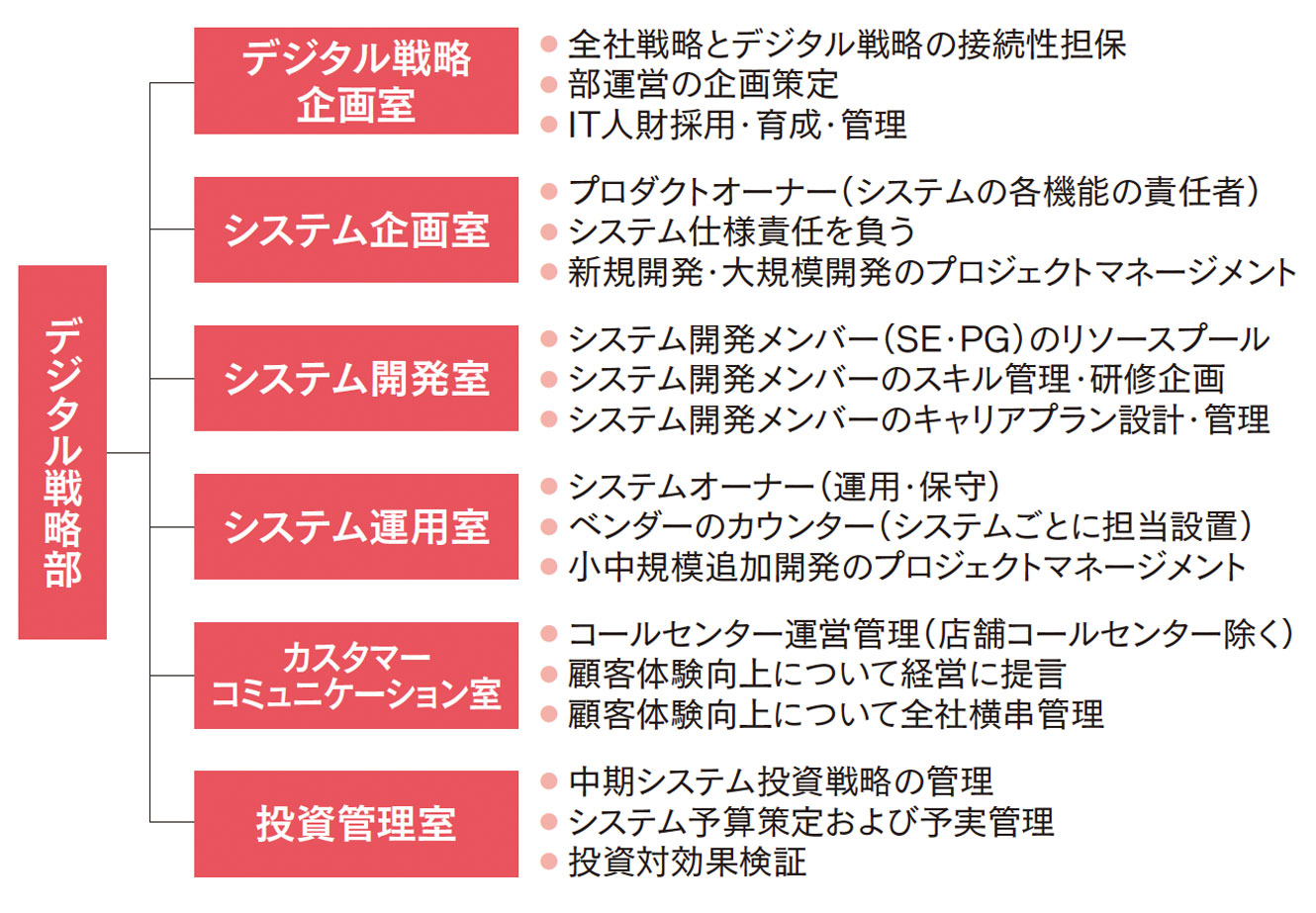

当社では2022年1月1日付で、システム部を改組し、経営戦略部門経営企画本部直下に「デジタル戦略部」を新設しました(図1)。

私は2021年9月よりビックカメラにジョインしたのですが、木村(同社代表取締役社長 木村一義氏)からデジタル領域に注力するにあたり、事業サイドとITサイド、どちらにデジタルの部門を置くのがよいか見極めてほしいと要望を受けていました。当時の体制では、デジタル部門は各事業部の“下請け”となってしまい、中長期での戦略を立てることができていませんでした。また、デジタル部門は一部内製化していましたが、ベンダーごとにシステムがサイロ化してしまい、流動性が失われていました。

──デジタル戦略部をITサイドに置いたのはなぜでしょうか。

デジタル戦略部を設立するにあたり、木村から「ウォーターホールではなくアジャイルで進めてほしい」という希望がありました。70歳を超える木村から、「アジャイル」という言葉が出たとき、とても驚いたのをよく覚えています。

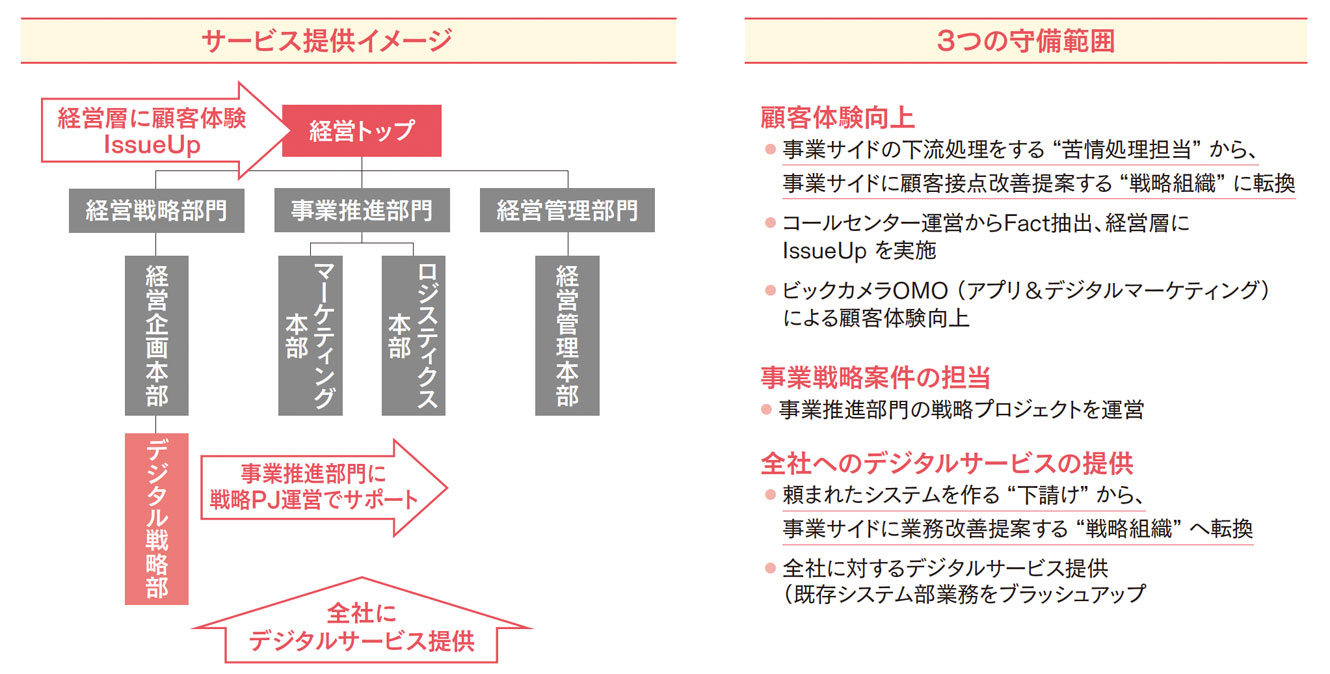

デジタル戦略部は「下流処理の“下請け”から上流提案の“戦略組織へ”」と掲げています。そこで、3つの守備範囲を明確にしました。それは、「顧客体験向上」「事業戦略案件の担当」「全社へのデジタルサービスの提供」です(図2)。この3つに取り組むためには、事業サイドではなく、ITサイドで取り組む方がスムーズに進むと思いました。事業サイドに並走し、受け身ではなくビジネスに一緒にコミットする組織にしていきます。

──「顧客体験向上」での取り組みについて詳しくお聞かせください。

特にわかりやすい例はデジタル戦略部の配下にカスタマーコミュニケーション室(旧:コールセンター室)を置いたことです。今までは事業サイドの下流処理をする“苦情処理担当”から、事業サイドに顧客接点の改善提案をする“戦略組織”に転換しました。コールセンター運営からファクトを抽出し、経営層にイシューを上げられる組織になりました。

例えば、コールセンターのデータを分析していくと、とある家庭用ゲーム機の配送についての架電割合が、他の商品と比較して高い傾向がありました。これがなぜなのか調べてみると、配送の際にゲーム機本体の上にコントローラーを置いて発送すると、段ボールと商品の隙間があまりなく、配送時に箱にダメージを受けやすいことがわかりました。そのため、梱包に使用する段ボールのサイズを変えることで、他の商品と同率の架電割合になりました。

これは非常に細かい例でしたが、今の時代はAmazonなどがクリックひとつで返品できるようになっています。それを従来のコールセンターのように、顧客体験設計についてコールセンター事業者に任せきりではお客さまのお買い物体験を損ないますし、自分たちで自らAmazonに顧客を差し出すようなものです。そのため、カスタマーコミュニケーション室は非常に重要なポジションだと考えています。

製造小売物流のサーキュラー企業へ

──6月に発表された「DX宣言」について伺わせてください。

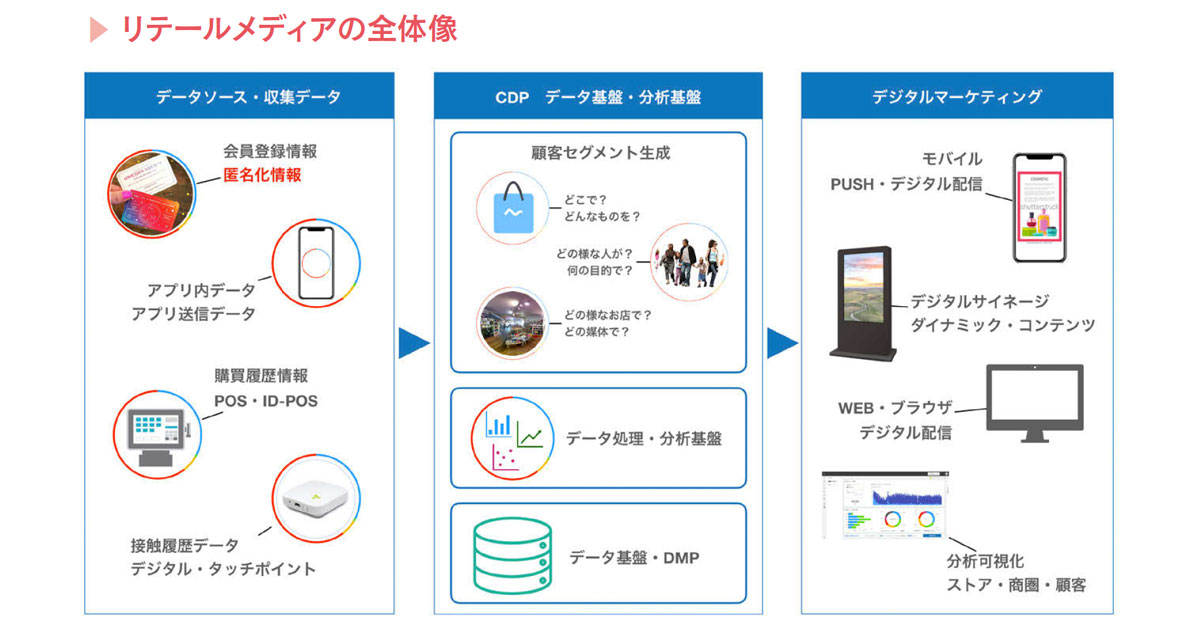

当社は「DX宣言」として購買代理人としての「デジタルを活用した製造小売物流サーキュラー企業」を目指すことを対外的に発表しました(図3)。パーパスである...