習慣化のメカニズムを知ることで、それを販促に活かすことができる。ヒット商品を見てみても、うまく習慣を取り入れていることがうかがえる。人はどのように行動を定着させていくのか。習慣について分析する著者が解説する。

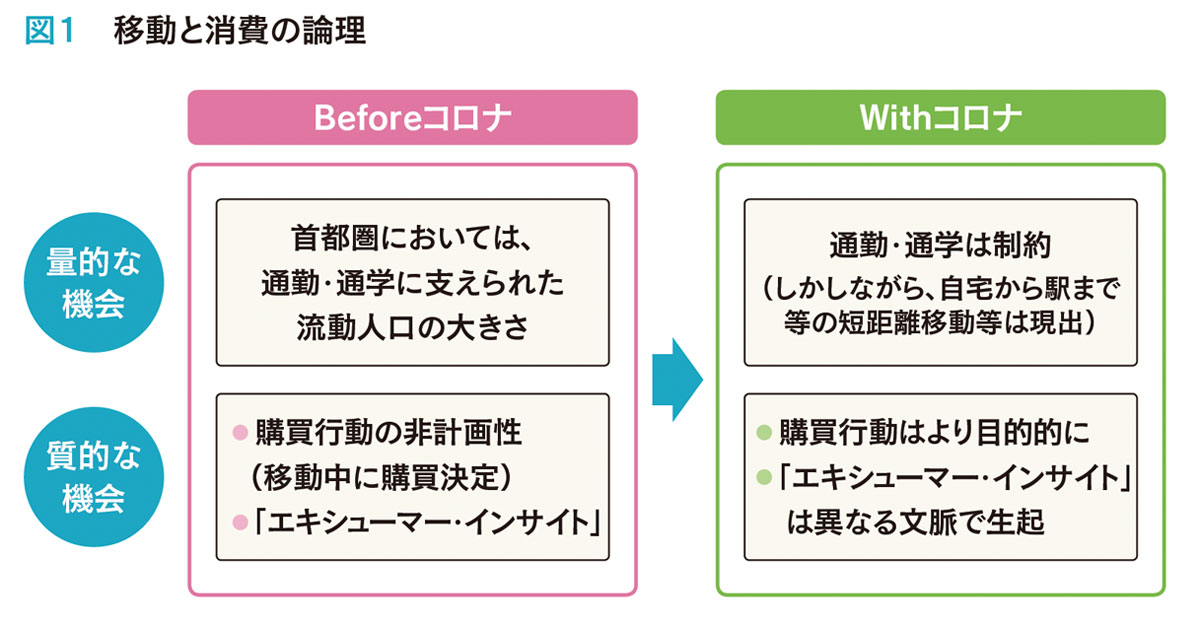

生活者の習慣は「人生の転機」と「社会の転機」に変わりやすいもの。「人生の転機」とは、入学、就職、結婚、出産、引っ越しなど節目の出来事があったとき。「社会の転機」とは、新年や新年度のタイミング、法制度の変化や自然災害、スマートフォンのような技術革新など。コロナ禍はまさに「社会の転機」であり、世の中の習慣が大きく変わるタイミングです。そういう意味では、いま起きている習慣の変化の兆しをきちんと捉えて、新たな打ち手を講じることがビジネスを成長させる機会となるのです。

しかし、それを実践することは容易ではありません。私は、博報堂で習慣化のメカニズムを分析し、それをクライアントのマーケティングに活かす社内プロジェクト「ヒット習慣メーカーズ」のリーダーをしています。現業を通じて集めた知見を昨年『カイタイ新書』という本にまとめて出版しました。今回は、『カイタイ新書』からエッセンスを抜き出し、習慣化のメカニズムとそれを踏まえた買われる仕組みづくりについて解説します。

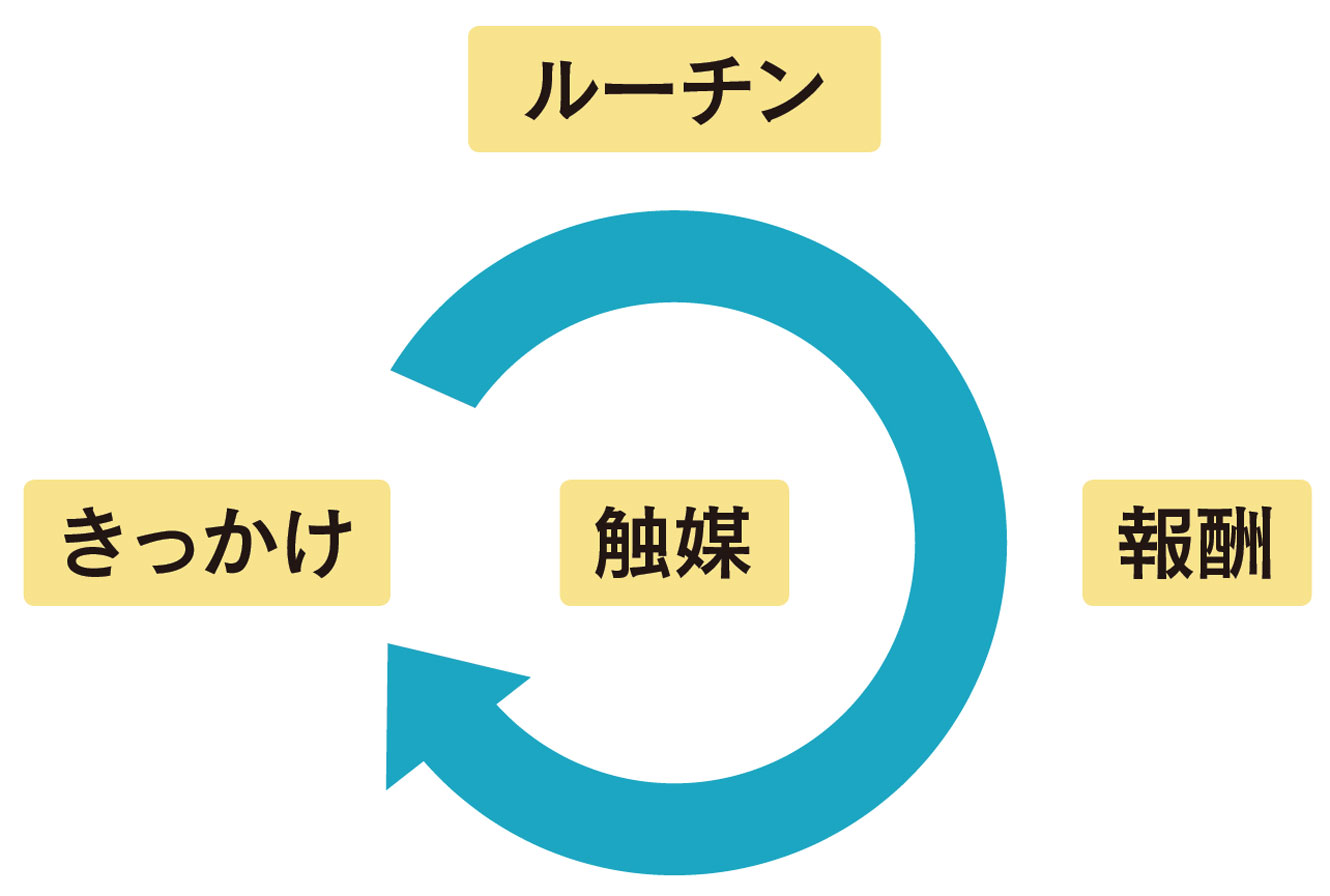

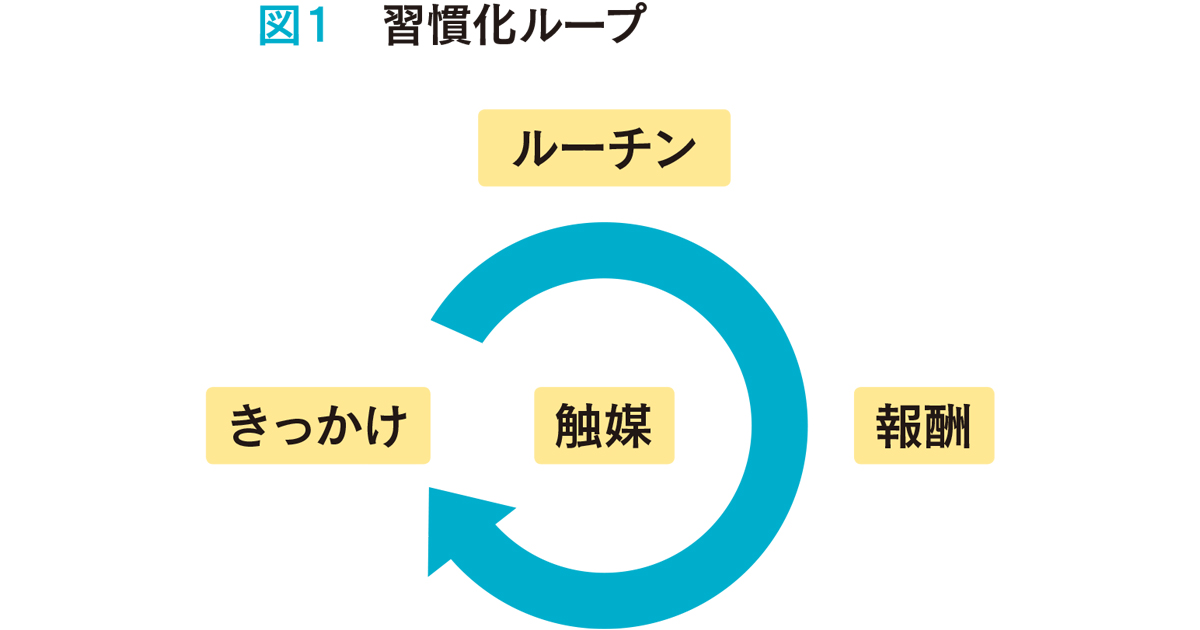

習慣化ループの4つの要素

習慣化のメカニズムは図1のループで説明ができます。チャールズ・デュヒッグ著の『習慣の力』で提示された「習慣化ループ」を参考に、それをよりプラニングしやすい形にカスタマイズしたものです。

「習慣化ループ」は以下の4つの要素に分かれています。

①きっかけ

きっかけには「最初にはじめるきっかけ」と「毎回続けるきっかけ」の2種類があります。例えばジムだと、「健康診断に引っかかったから」が「最初にはじめるっかけ」「毎週木曜日の朝に行く」が「毎回続けるきっかけ」です。

②ルーチン

きっかけの後に行われる具体的な行動です。ジムの場合は、「ランニングマシーンで走る」「筋トレをする」などがルーチンにあたります。これからつくろうとする習慣の行動そのものがルーチンです。

③報酬

習慣を行うことで得られる具体的なメリットです。ジムだと「健康的で美しい体が手に入る」などが報酬にあたります。

④触媒

習慣を行っている最中に、「やっている感」や快感を演出するものです。ジムだと、「汗だくになること」は運動をしている感を演出する触媒だといえます。

歯磨き粉の例を見てみましょう。20世紀初頭の米国には歯を磨く習慣がなく、虫歯が蔓延したため、口腔衛生に対する意識の低さが国家的な問題だと政府が公式見解を出しました。それが人々が歯磨きを「はじめるきっかけ」となったのです。その流れに乗じて、ペプソデントは「歯がヌルヌルするとき」に歯磨きをすることを推奨する広告を行いました。「歯がヌルヌルするかを確かめる」という直前の行動を促すことで毎回の歯磨きの「続けるきっかけ」をつくり出しました。

「歯磨き粉をつけて歯を磨く」という誰でもできるシンプルな「ルーチン」も成功のポイントです。そして、歯磨き粉を使うと「歯が美しく健康になる」と報酬をうたいましたが、一回歯を磨いただけでは報酬はなかなか体感しにくく、それだけでは歯磨き粉は定着しませんでした。実は...