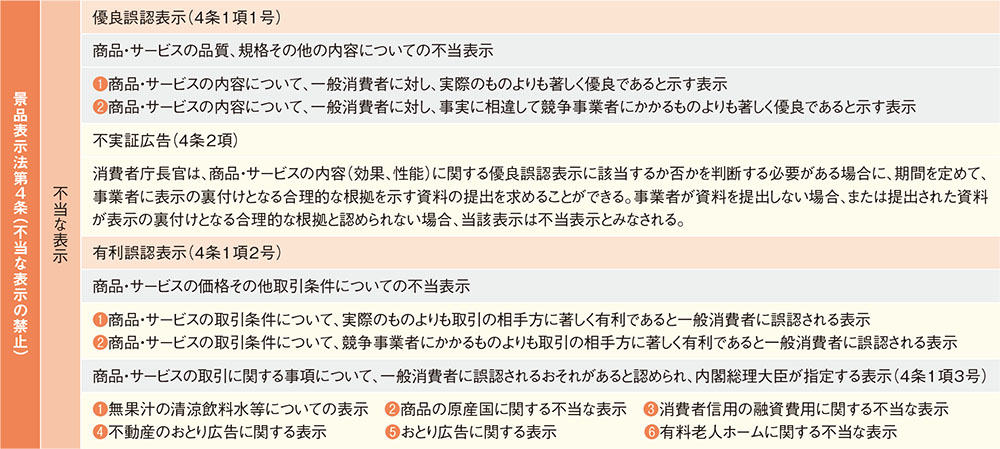

2014年6月、改正景品表示法が国会で成立し、12月1日から施行された。改正のポイントは、「事業者のコンプライアンス体制の確立」「監視指導体制の強化」「課徴金制度の導入」の3つ。大きな変更点は不当表示を行い商品・サービスを提供した事業者に課徴金を科す制度を盛り込んだ点だ。課徴金は2016年春までに施行される見通し。改めて景表法の考え方をおさらいしよう。

他人ごとではない不当表示の規制対象

景品表示法は、実際よりも良く見せかけたり、過大な景品などを提供したりして、消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買い不利益を被らないようにするための法律だ。正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」という。事業者が不当表示をした場合、消費者庁はその事業者に対し、不当表示行為の差止め、当該行為の再発防止策の実施や、社名の公開など必要な公示などを行う措置命令を下す。措置命令は10年度の20件から13年度は45件と増えている。

「表示」とは、消費者をひきつけるために事業者が提供する商品・サービスの品質や価格などについて知らせる広告ほか全般を指す。チラシやパンフレット、カタログから、容器・パッケージ、ラベル、ダイレクトメールやポスター、屋外広告、マス広告やインターネット広告などだ。口頭説明やセールストークも「表示」に含まれる。

不当表示の規制対象となるのは …

あと82%