生成AIを広告制作の現場で導入する際に押さえておくべきこととは。生成AIやxR領域でのテクニカルディレクションに携わる岡田太一さんが解説する。

生成AIに特化した連載にリニューアル

“生成AIおよびxR領域でテクニカルディレクションをしています、sync.devの岡田と申します。昨今、広告関連の企画においても無視できない存在となっている、生成AIを含む新しいテクノロジーについて、本稿ではテクニカルディレクションを通した目線での付き合い方の話をできればと思っています。”

はい、上記はGPT4とLangChainを用いて開発中の、社内向けチャットAIに対して、私が前号まで『ブレーン』誌にて担当してきた連載「xR時代のテクニカルディレクション」のVol.01(2022年10月号掲載)を食わせた上で、本稿の書き出しを出力させたものです。

元々、企画段階ではxRとゲームエンジン周りの話題を想定していた本連載ですが、連載開始のタイミングで既に筆者が生成AIにどっぷりつかっていたため、途中から半ば計画的にAIの話題に脱線してきた結果、この度めでたく(?)リニューアルとなりました。内容に多少の重複が発生するかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。

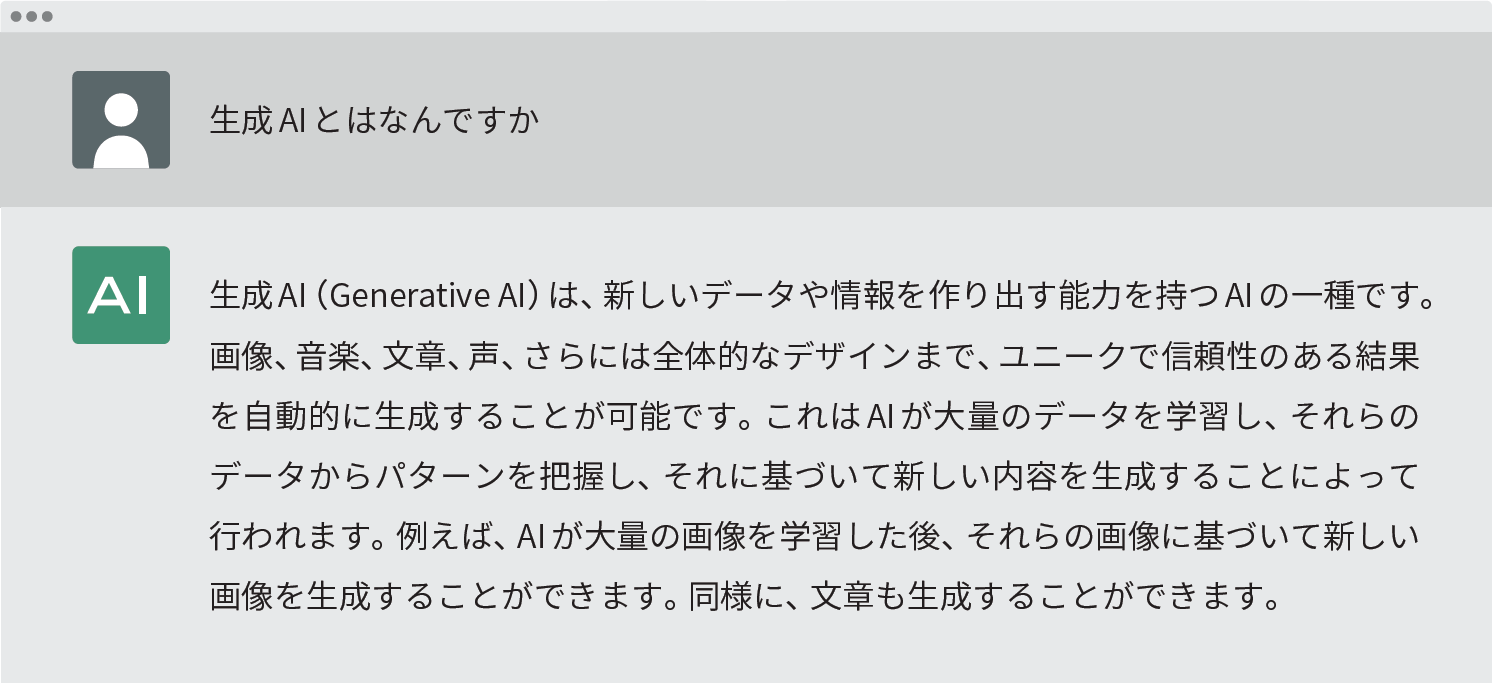

user:生成AIとはなんですか

さて、はじめに生成AI(Generative AI)とはなんなのか、GPT4さんに聞いてみたのがこちらです。

GPT4の使用イメージ。

うわこりゃ楽だな。内容が内容だけに、ほぼ校正の必要ない回答が返ってきました。生成AIの歴史について聞いていくだけで文字数を稼げてしまいますが、もう少し突っ込んだ話をしましょう。

昨今話題になっているLLM(LargeLanguage...