広告宣伝活動の費用対効果がこれまで以上に厳しく問われるようになっている現代。制作物のクオリティとコストのバランスをいかに、コントロールするか、その方法論を解説します。

Point1

作る広告の企画自体を「おもしろいもの」にする。

Point2

広告で表現しないといけない点の、優先順位をつけ、無駄を極力なくす。

Point3

外部スタッフとのコミュニケーションを大事にする。

ソーシャルメディアの台頭が宣伝費に対する価値観を変えてきた

宣伝会議の講座(デザインディレクション講座)を担当させていただいて、早4年目になりました。講座には、いろんな企業や業種の方々が集まるので、ひとつのキャンペーンに何億円も使える企業もあれば、それこそ宣伝担当者がひとりという企業まで...さまざまな方にご参加いただいています。

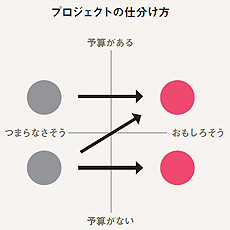

もちろん会社から「受講してこい!」と言われたから渋々来たという方もいらっしゃるでしょうが、お話をさせていただくと、ほとんどの方が「クオリティとコストのバランスをどのようにコントロールしていけばよいのか?」という問題点に当たることが多いようです。宣伝・広告における「クオリティとコストのバランス」は恐らく担当者にとって永遠のテーマです。「クオリティ」という数値化しにくいものと、「コスト」というお金に換算できるものが合わさるため、明確に「これだ!」という答えを出すことはできません。結局のところプロジェクトごとに両者のバランスを取っていくしかないのですが、このことを自分の経験してきたところから掘り下げてみたいと思います。

自分は、いまの会社に入社して3年間は宣伝費を"つかう立場"の仕事をしていましたが、その後の10年以上、クライアントからプロデュース費を"いただいて"、クライアントと世間で一流と呼ばれるクリエイターとの間に入るコーディネーター的な仕事をさせていただいています。自分のクライアントのみなさんは、なぜかクリエイティブに対してこだわりのある方が多くて、決して安かろう悪かろうは許さない、でもだからといって「お金はいくらかかってもいいよ」なんてことも、これまた絶対に言わない面倒な方々(笑)が多いのが特徴です。

正直な話、自分のお仕事で潤沢にクリエイティブにお金を掛けられた仕事なんて一度もないです。

2000年代に入って、急速にインターネットやソーシャルメディアが台頭してきたことにより、「ネットの口コミは基本的にタダなのだから、これからの宣伝費は少なくて済むだろう」みたいなことをいう経営者が出てきたように思います。どこからそんな発想になるのか、いま考えてもよく分からないのですが、このあたりから増えてきた気がします。

たしかに、ソーシャルメディアを上手く使って、宣伝費をさほどかけずに訴求できている方もいます。しかしながら、音楽シーンを見てもインディーズから自分たちの力だけで、突然売れたアーティストなんて本当に皆無で(ごく希にいますが)、結局のところメジャーレーベルがそれぞれ宣伝費と知恵をかけてブレイクさせています。

宣伝会議を読んでいる宣伝担当者なら皆さん同じ気持ちでしょうが、担当者的には、やはり宣伝費はあるにこしたことがないと思います。ただ、前述の通り、また景況感に左右されやすい宣伝費は、バブル期のような大盤振る舞いに戻ることは今後も恐らくないと思われます。

さらに、もし自分の上司がバブル経験者だったりすると、宣伝費の感覚が噛み合わなくなりますからたぶん最悪です(笑)。

残念ながら筆者はバブル崩壊後入社組なため、社内にあったような武勇伝を経験したことはありませんが...。

「師匠に教わった大事なこと」

自分には、入社したときに宣伝のイロハを教えてもらった師匠がいます。見た目も仕事のスキルもあまりにすごい先輩で、いまでもこの師匠(すでに退社してフリーランスで活躍中)には勝てない。この師匠に仕事を叩き込まれたのが、僕にとってはとても幸運でした。残念ながら今の社内を見渡しても、この師匠並みにできる人が会社にはいない、それくらいすごい人です。この先輩は口癖のように、「話をしているだけで、その企画がおもしろいと思ってもらえるようにするのが自分たちの仕事である」と言っていました。広告代理店お得意の立派な企画書を作らなくても、立ち話程度で「それおもしろそうじゃん!」と思えるようにするのが宣伝担当者の仕事なんだと。

それと、もうひとつ師匠の口癖が、「選ぶ仕事は誰でもできる」ということでした。広告代理店にオリエンして、プレゼンさせてその中から選ぶ仕事なんてことは、師匠に言わせれば「新入社員でもできる仕事」だと。そんな誰にでもできる仕事の仕方は、カッコ悪いから絶対にするなと教え込まれました。

そうなんです。宣伝・広告における「クオリティとコストのバランス」をうまく取るためにも、まずは作る広告の企画自体を「おもしろいもの」にすることがとても大事なんです。もちろん安近短に「おもしろくなる」ものでもないのですが、少しでもそうなるべく努力することが大事です。