情報を発信する手段は以前と比較して増えているが、企業のオウンドメディアへの注目が再び高まっている。他のメディアと異なる点やオウンドメディアならではの価値、そして一過性の取り組みで終わらない持続的な運営を行うために運営担当者に必要な視点を解説する。

POINT!

●オウンドメディアにペイドメディアと同じ尺度で効果・運用を求めない

●動画や音声メディアの利用など、発信方法は広がりを見せている

●読者目線のコンテンツで“共感”を集める

●初期の段階から経営トップと目的・方針を握り協力を得る

オウンドメディアが今、再注目されています。一時期「ブームは終わった」などとも言われていましたが、そんなことはありません。オウンドメディアは依然として求められています。本稿ではその背景と展望を明らかにしていきます。

そもそも、オウンドメディアとは何でしょうか?オウンドメディアは、企業が自社のコストと責任で発信するツールであり、企業とその顧客が直接触れあい、接点を持ち続けられる媒体です。その原型はウェブ誕生前の紙の時代からあり、決して目新しいものではありません。

例えば、航空会社の機内誌やメーカーのカタログ、企業の社内報などといった紙媒体は、今で言うオウンドメディアでしょう。また、企業のメールマガジンもオウンドメディアのひとつです。昨今はブログツールの普及などを通じ、ブログ形式で記事を更新していく企業メディアが増えました。これにより、ウェブメディア形式のオウンドメディアが普及・一般化。動画や音声のメディアも増えています。

人気のオウンドメディア(オウンドコンテンツ)の一例として、任天堂の「Nintendo Direct(ニンテンドーダイレクト)」があります。自社商品に関する情報をいち早く、正確に発信することで顧客から好評を得ており、カタログのウェブメディア化と言えるかもしれません。「Nintendo Direct」はインターネットを通じて配信している情報番組であり、配信時は多くのファンがリアルタイムで視聴している点も特徴的です。

また、カタログ的な役割から一歩進んで、企業のテーマやパーパスを発信するメディアも注目を集めており、サイボウズの「サイボウズ式」はその例と言えるでしょう。

オウンドメディアとPESO

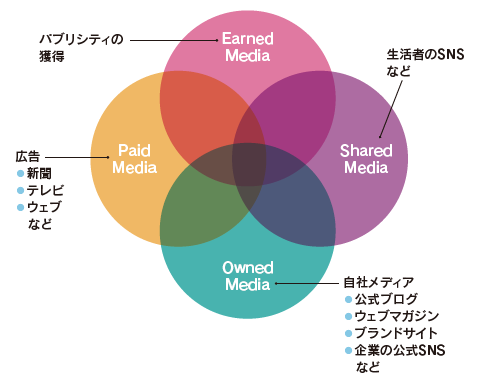

改めて、メディア全体におけるオウンドメディアの位置づけを「PESOモデル」をベースに考えてみましょう。PESOモデルではメディアを「ペイド(P)」「アーンド(E)」「シェアード(S)」「オウンド(O)」の4種類に分類しています(図1)。

図1 PESOモデル

まずペイドメディアは...