パブリシティ情報の社内共有や社外への発信は、OK・NGの線引きが難しい問題です。著作権侵害の問題が注目を集めるなか、コンプライアンスの側面からも配慮が求められます。今回は記事クリッピングの方法、二次利用や社内共有の手順について学んでいきましょう。

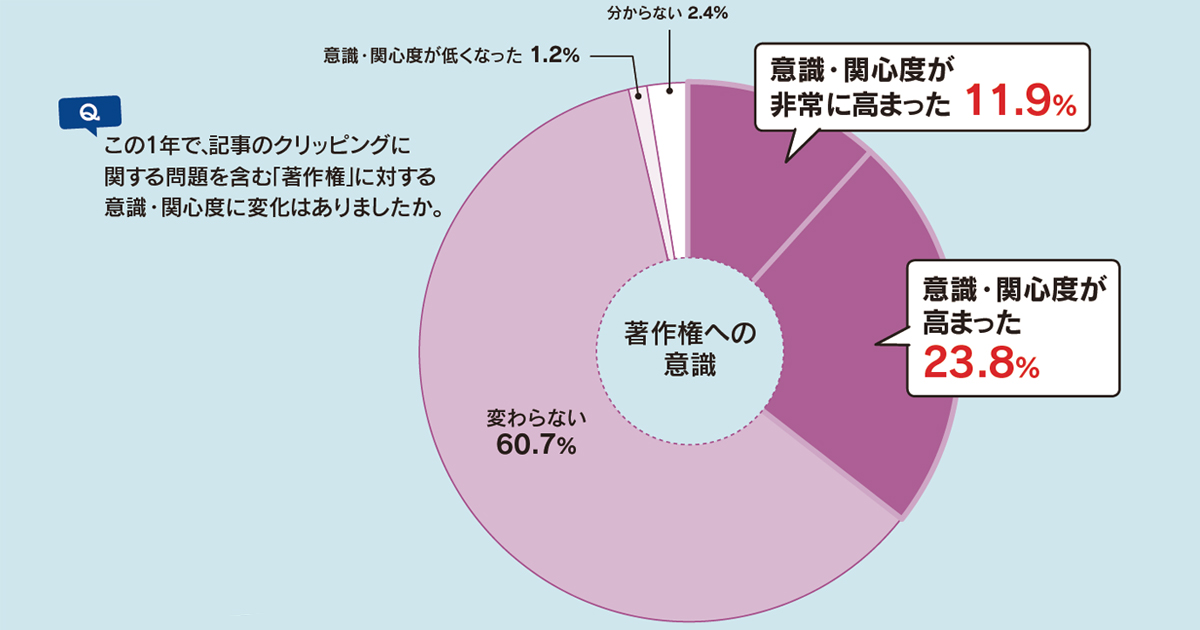

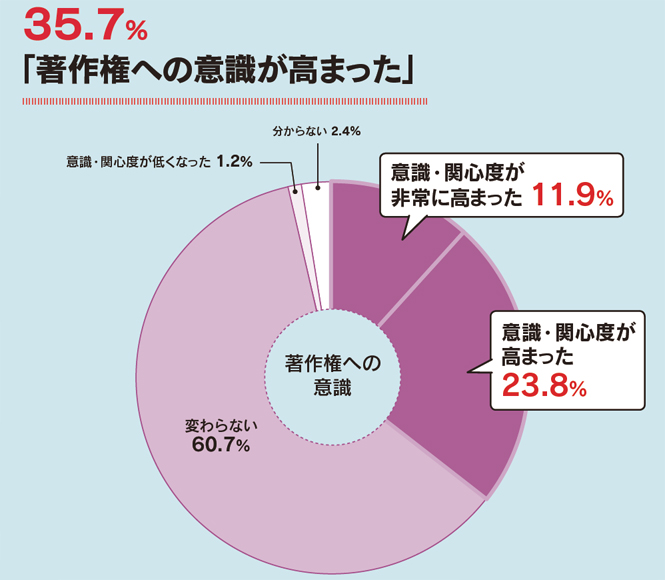

Q この1年で、記事のクリッ

パブリシティ情報の社内共有や社外への発信は、OK・NGの線引きが難しい問題です。著作権侵害の問題が注目を集めるなか、コンプライアンスの側面からも配慮が求められます。今回は記事クリッピングの方法、二次利用や社内共有の手順について学んでいきましょう。

Q この1年で、記事のクリッピングに関する問題を含む「著作権」に対する意識・関心度に変化はありましたか。

デジタル化で変化?

著作権の考え方がデジタル化でどのように変わってきたのか、といった疑問がわいてきた。改めての確認が必要だと思っている(シンクタンク・コンサルティング)

取り締まりの厳格化

情報セキュリティや法務を担当する社内の部署から、以前にも増して著作権の取り締まりが厳しくなっているという話をよく聞く(IT・情報通信)

コンテンツの対価とは

記者の方と直接やり取りするようになり、コンテンツの対価というものを深く考えるようになった(電機・精密機器)

「バレなければいい」はNG

自社では当たり前の"記事のスキャンデータ送付"が他社では完全NGとの声を聞き、「バレなければいい」ではいけないのだと感じた(IT・情報通信)

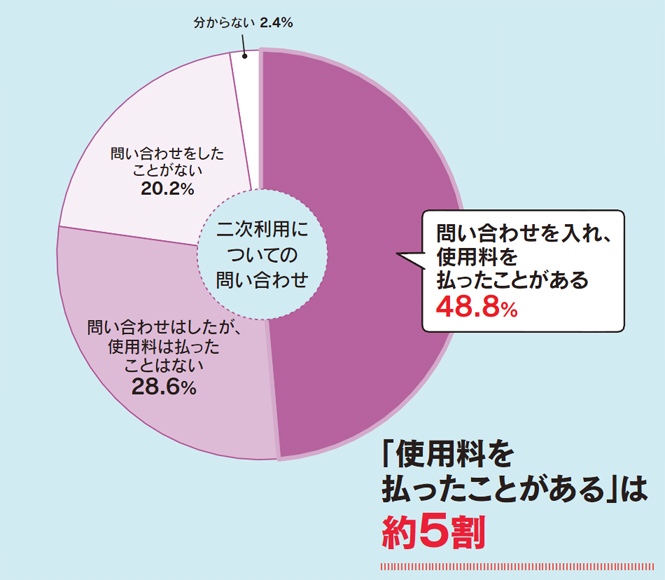

Q 記事の二次利用について、新聞社・出版社などの知財・著作権関連の部署に対して問い合わせたり、使用料を払ったりしたことはありますか。

社内共有も要確認

自社で取材を受けた際の記事や参考になりそうな情報を社内に共有したい場合など、すべてのシーンでまずは報道機関に問い合わせをしている。日本複製権センターへの申し込みも毎年更新し ...

あと34%