ステークホルダーとの関係構築を通じて、組織を取り巻くリスクと機会を察知し、企業価値の向上に寄与する。こうした活動を行う上で、どんな広報力を養っていけばいいのか。『広報会議』の誌面を通じて考えていきます。

想定外の事態を乗り越える力

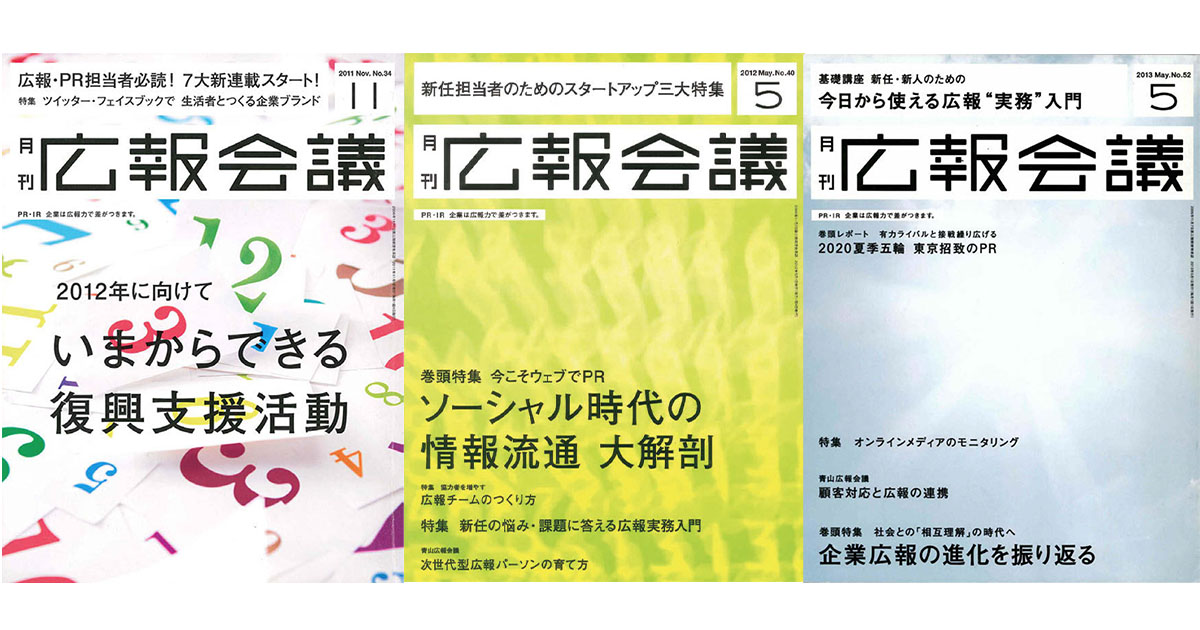

2009-2011(No.1-35)をPick Up

2009年流行した「新型インフルエンザ」。過剰不安、動揺、パニックを防ぐため、広報がとるべき対策を緊急特集した。(2009年7月号)

東日本大震災から半年後、企業による復興支援活動を総括。物資の支援だけでなく、本業に基づく支援の継続が各社の課題に。(2011年11月号)

災害と広報活動

大地震など、予測がつかない事態に見舞われた時に、従業員の安全を確保する連絡手段があるか、危機管理広報マニュアルがあるか。日頃の備えが広報に欠かせないのは、コロナ禍の今も同様です。自社の情報を適切に開示するためのオウンドメディアも、危機発生時の重要な広報手段になっています。

甚大な被害を及ぼした2011年の東日本大震災。その発生後、多くの企業が支援に乗り出しました。『広報会議』でもその様子を紹介しています。現地に従業員が出向いたり、義援金を送ったり。こうした活動は、支援する側の従業員にもポジティブな影響を与えることとなりました。支援のポイントは、「変わっていく現地のニーズ」をしっかり把握することです。

各社の事業領域を通じた支援や、防災啓発は継続して行われています。例えば震災から6年後の2017年、アプリなどで災害情報を伝えるヤフーが行った防災啓発プロジェクト「ちょうどこの高さ。」は、大震災で発生した津波最高値16.7メートルの位置を銀座の屋外広告で示し防災意識を向上、2017年度PRアワードグランプリ(日本パブリックリレーションズ協会主催)でグランプリを受賞しました。

東日本大震災直後 企業の復興支援の一例

IDOM(旧ガリバーインターナショナル)

被災地に中古車1000台を寄付するプロジェクトを実施

トッパングループ

本を積んだブックワゴンで巡回する移動図書館を展開

富士フイルム

津波により泥をかぶった写真を洗浄するノウハウを提供

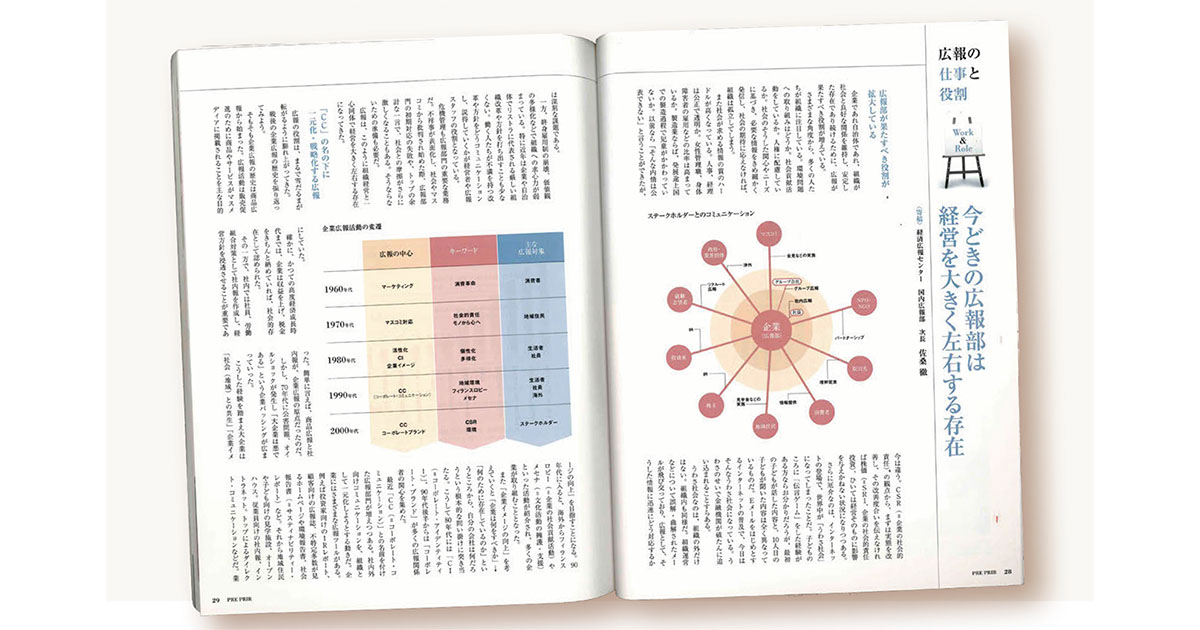

社会との相互理解を深める力

2012-2014(No.36-71)からPick Up

ソーシャルメディア、スマートフォンによって、生活者の情報の見方、情報流通の構造が変化していることをレポート。(2012年5月号)

「オンラインメディアのモニタリング」に関して特集。「顧客対応と広報の連携」についての対談も行った。(2013年5月号)

急速に進化した「デジタル広報」の全体像を特集。その後、シリーズ企画として毎号ノウハウを掲載し、書籍化もした。(2014年4月号)

情報流通構造の変化と迅速な開示

スマートフォンの普及、TwitterやFacebookといったソーシャルメディアユーザーの増加に伴い、情報流通に変化が起きました。企業の広報活動においても、公式アカウントを運用し、顧客と新しい関係を築き、直接「声」を聞くという取り組みが浸透。同時に従業員個人の投稿についてのリスク管理も行われるようになりました。

2014年4月号では「デジタル広報」に関する特集を組み、スマホ時代の重要な情報発信チャネルとなったネットニュースの構造を解説しています。ソーシャルメディアの書き込みをネットニュースが取り上げる、ニュースサイトの記事をテレビで取り上げる。こうした情報の「逆流・循環」が起こるようになって、従来、行われてきたマスメディアへのアプローチとは異なる広報戦略が求められるようになりました。

一方、避けて通れなくなったのが、ネット炎上やネット告発です。従業員の悪ふざけ、異物混入など、ネガティブ情報は一気に広がり、マスメディアも追随。企業の評判にも影響します。

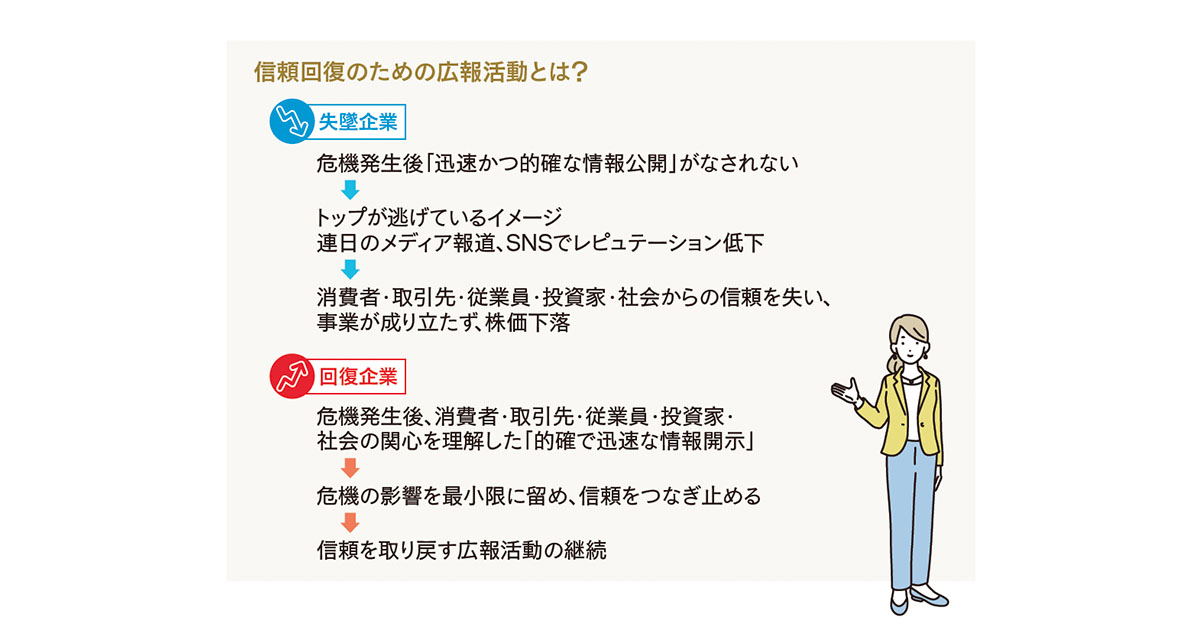

ソーシャルメディアによってネガティブな風評が広がるスピードが速まりました。企業は...