緊急事態の発覚後、記者会見の実施が決まったら、広報担当者として今一度見直しておくべきこと、登壇者に進言すべきことは何か。司会を行う場合に注意すべき点についても解説する。

マスコミ対応の心構え

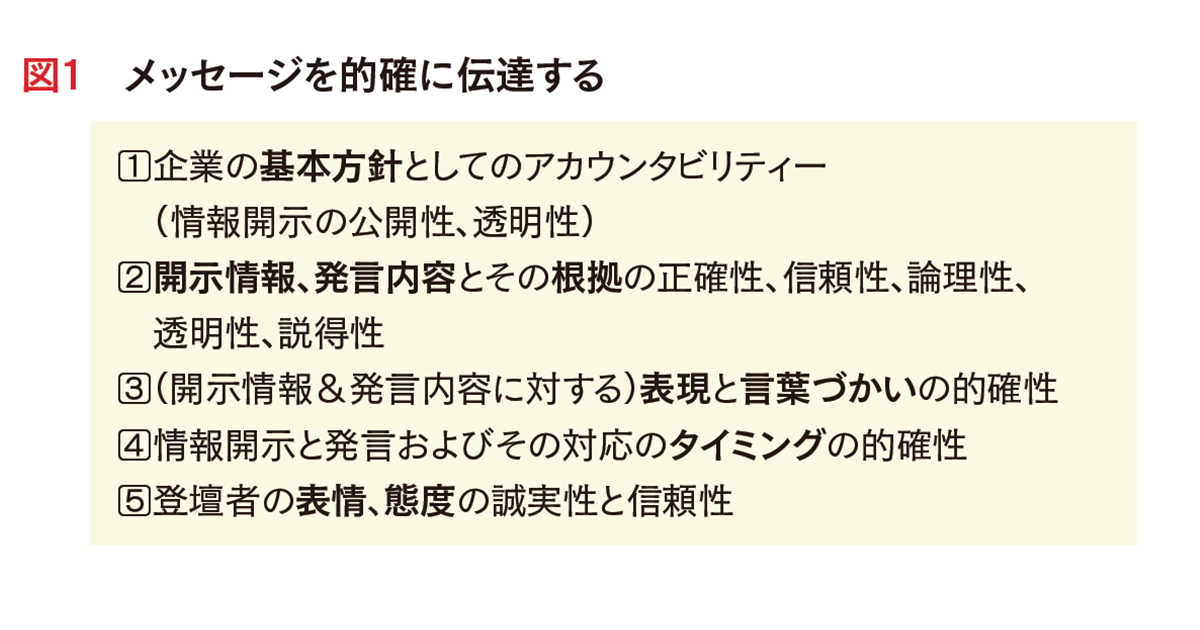

取材対応のアマチュアともいえる登壇者が、取材のプロともいえる記者に対して「メッセージ」を発信する場が取材・記者会見である。伝えるべきメッセージを正確に、的確に伝達するには、図1をベースに、話す内容を工夫し臨まなければならない。

①企業の基本方針としてのアカウンタビリティー(情報開示の公開性、透明性)

②開示情報、発言内容とその根拠の正確性、信頼性、論理性、透明性、説得性

③(開示情報&発言内容に対する)表現と言葉づかいの的確性

④情報開示と発言およびその対応のタイミングの的確性

⑤登壇者の表情、態度の誠実性と信頼性

図1 メッセージを的確に伝達する

そのためには、登壇者が発信するメッセージの内容と、その正確性や明快さ、言葉の強弱、スピードなどの“話し方”=「ヴァーバル情報」と、その場にふさわしい服装、表情、身振り手振りなどの“見た目”=「ノンヴァーバル情報」の2つの要素をベースに対応していく。特に準備不足で臨まなければならない緊急時のマスコミ対応は、この2つの要素を十分考慮する。

誤報や誤った推測記事を防ぐには、記者の質問に対しまず「結論」を話し、次いでその理由などをできる限り短い言葉で簡潔に答える。話せることと話せないことのガイドラインをしっかり把握し、推測、希望などは絶対に話さないことを基本とせねばならない。

記者の疑問をどう払拭するか

マスコミ、特に社会部記者の特性として、「詳細部分までのデータや説明(話し方なども)にこだわる」ことと、「仮説を立てた上で取材に臨む」の2点が挙げられる。取材経験に基づく憶測による記者の“仮説”に関しては、対応を誤ると、更なるリスクを招来する恐れがある。どのような視点から答えれば記者が抱いている「誤解・曲解」「疑問」などを払拭できるか、最小限に抑えることができるかを考えて説明・回答に臨まなければならない。

“詳細部分”に関しては的確な「想定問答集」で対応する。想定問答集は「話せること」と「話せないこと」のガイドラインを示すもの。会見前にしっかりと内容を把握しておくことが必須となる。

一般的な記者対応を成功させるためには、「キーメッセージ」をまとめ上げておかなければならない。キーメッセージは、不祥事への謝罪や被害者への対応、誤報の訂正など、会見で必ず伝えたい強調したいこと。キーメッセージとして「集約化した語句」+「補足説明」(データや詳細説明)を一つのパッケージとして準備しておく。記者は仮説を明らかにしていくためにも“詳細部分”にこだわる傾向があるため、具体的な数値と経年データ、そして図解説明用資料や細部にまで踏み込んだ補足説明用資料を事前に準備する。

①正確に➡「間違っても修正すればよい」という安易な考えに依存しない

②簡潔に、明快に➡説明口調で長くならないように

③平易に➡専門用語や技術的な言葉は使わない

④結論を冒頭で明らかにする(次いで補足説明、最後に結論をもう一押し)

⑤自らのポジションにふさわしい信頼性と説得力、真摯な態度を表現

図2 マスコミ対応の5原則

登壇者へのチェックリスト

記者会見前、登壇者と共に、一つひとつ確認していこう。

発言について

⃞できるだけ事実関係を詳細に把握し、確認できている事態については正確に初回の記者会見で隠さず説明する。

⃞ウソや推測は絶対に言わない。隠さない。

⃞集中する。できるだけ注意深く質問を聴き取った上で(質問内容を復唱して確認してもよい)ゆっくりと簡潔に答える。しゃべりすぎない。

⃞法的問題に関しては、十分注意して発言する。「法律に触れていない(からそれほど大きな問題ではない)」とか「知り得る立場になかった(から責任はとりようがない)」など、記者から見てつっこみやすい回答は回避する。

⃞強く主張しておきたいこと(キーメッセージ)は、必ずこれだけは言うという強い意思をもって、何度も繰り返してでも言う。

⃞ネガティブな回答はできるだけセンテンスを短く、ゆっくりと、ポイントを言う。同じ質問をされても、同じポイントを繰り返す(誘導質問に注意する)。

⃞専門用語は使わない。

⃞社会部の記者の中にはあえて厳しい質問を投げて、登壇者の感情を逆なでするタイプと、質問が佳境に入ったあたりで、気を抜く質問をし油断をさせておいて切り込んでくるタイプがいるので要注意。

⃞登壇者が複数の場合...