商談時のメーカー営業からの提案に、どう“ツッコミ”をすればよいか。売り上げをさらに伸ばす仕入れのために、感情論ではなく、データに基づいた的確な質問の仕方を、フェズの井本悠樹氏が解説する。

メーカーと協力して見直しを図りたい 通常品の最適価格

プレミアム商品が広がり続けている。筆者の記憶では、2000年代初頭のプレミアム商品と言えば、ビールくらいのものだった。それがいまや頭痛薬や洗剤、ポケットティッシュにまで登場している。

それに呼応するように、お財布事情も変わってきた。2018年時点で、安さよりも利便性を重視する人が44%、自分が気に入った付加価値には対価を払う(=プレミアム消費)という人が22%を占めるという。03年と比べると前者は9ポイント増、後者は4ポイント増加した。特に昨今増えている共働き世帯では、プレミアム消費傾向が高い。(※1)

※1 野村総合研究所「生活者1万人アンケート調査」(2009年、2018年)

他方、集客、顧客獲得を狙うなら、「値下げ」が効果的であることも事実である。ここ2〜3年でも、セブン-イレブンがNB(※2)日用品を、西友やイオンがPB(※3)商品を一斉値下げしたことがニュースとなった。

※2 全国的に販売されているメーカーの商品

※3 小売企業が企画、生産した商品

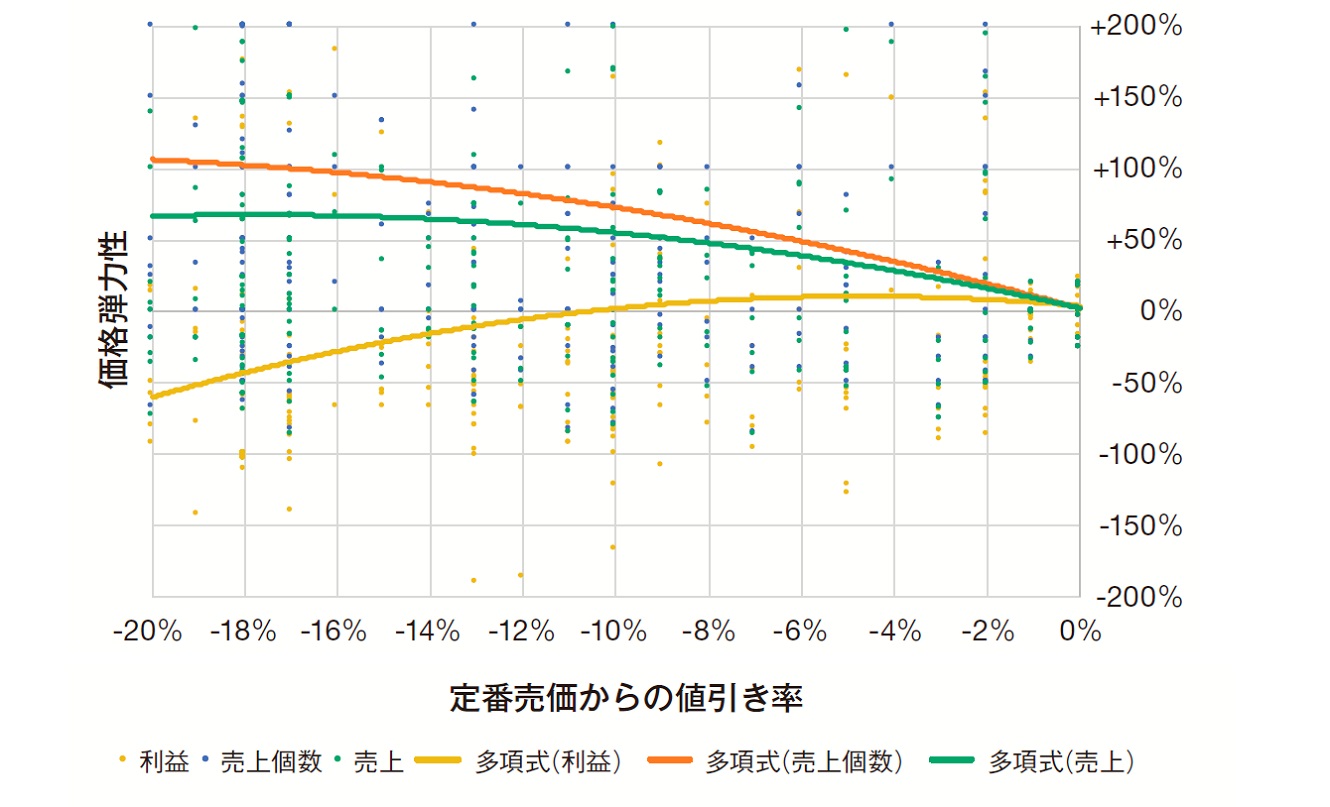

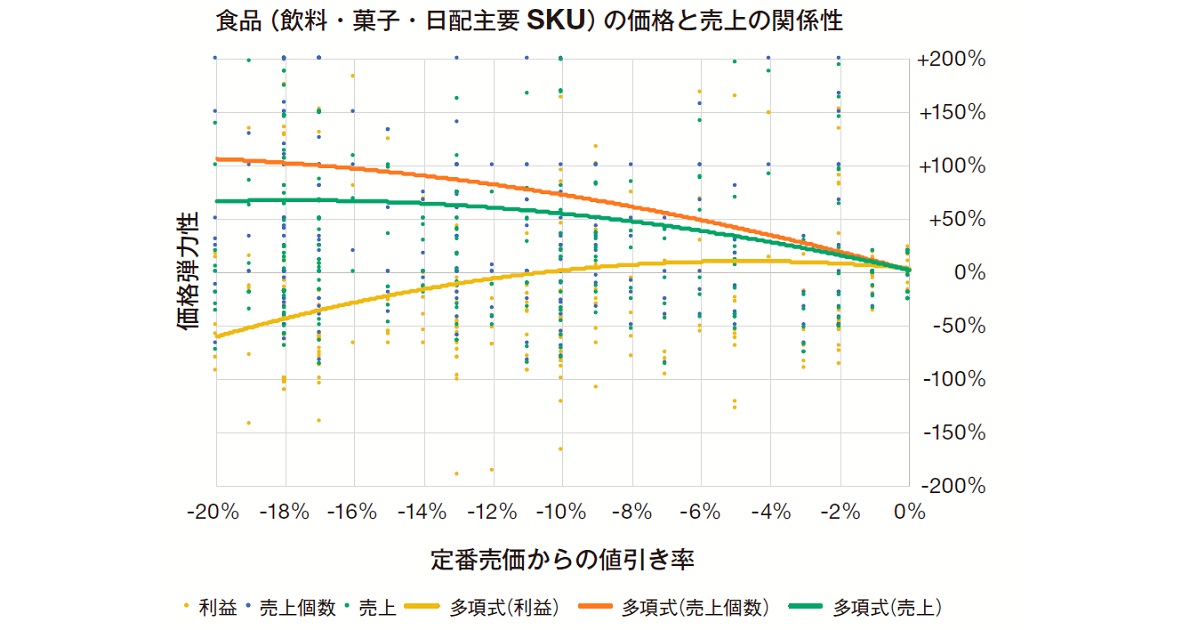

値下げ原資として販促費を割くことが定番化しているのも、言わずもがなだ。問題は、果たして価格を下げるという戦略が、小売業の売り上げや利益を最大限に伸ばすための最適解となるのは、どのラインまでなのか、ということである。過剰な値下げが、かえって売り上げや利益を圧迫しているケースは少なくない。[グラフ1]をご覧いただきたい。これは価格弾力性(価格と売上の関係性)を表したグラフである。確かに価格を下げれば売上数量は伸びていく。しかし「売上金額」となると、単価下落の影響で、売上数量ほどの伸びにはならない。

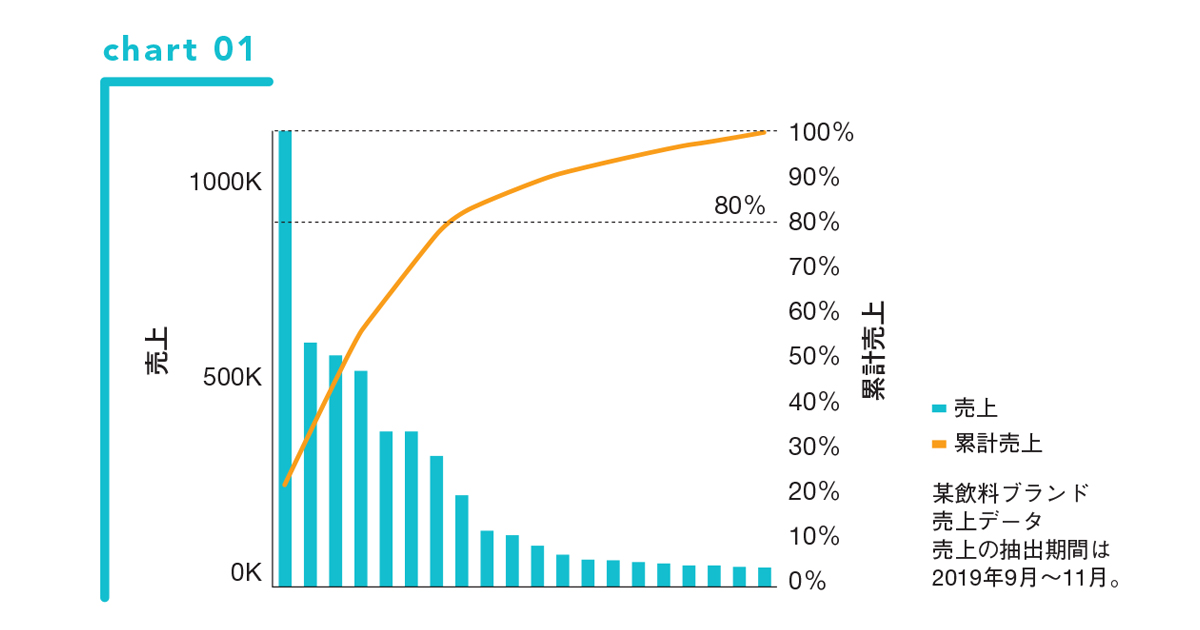

chart 01

値引きで販売数は増えても損をする

価格が下がる(x軸をマイナス方向に進む)と、売上数量(赤線)は増える。たとえば2割引き(-20%)で2倍強(+100%)。「売上金額」(緑線)は、単価下落の影響で、売上数量ほどの伸びにはならない。「利益額」(黄線)は、単価が下がった分をカバーするくらい売れなければ当然減る。例としたグラフでは、5%引きあたりまでは利益が増えた(単価減を上回るくらい販売数が増えた)ものの、そこから次第に下がり、1割引き(-10%)を境に、むしろ利益は値引き前より減っている。