コロナ禍の状況を逆手にとり、新しい形の周年事業の在り方が生まれている。どのような周年事業ならば奏功するのか。コンサルティング実務に携わる筆者が、実践論をお伝えする。

図1 オンラインワークショップの例

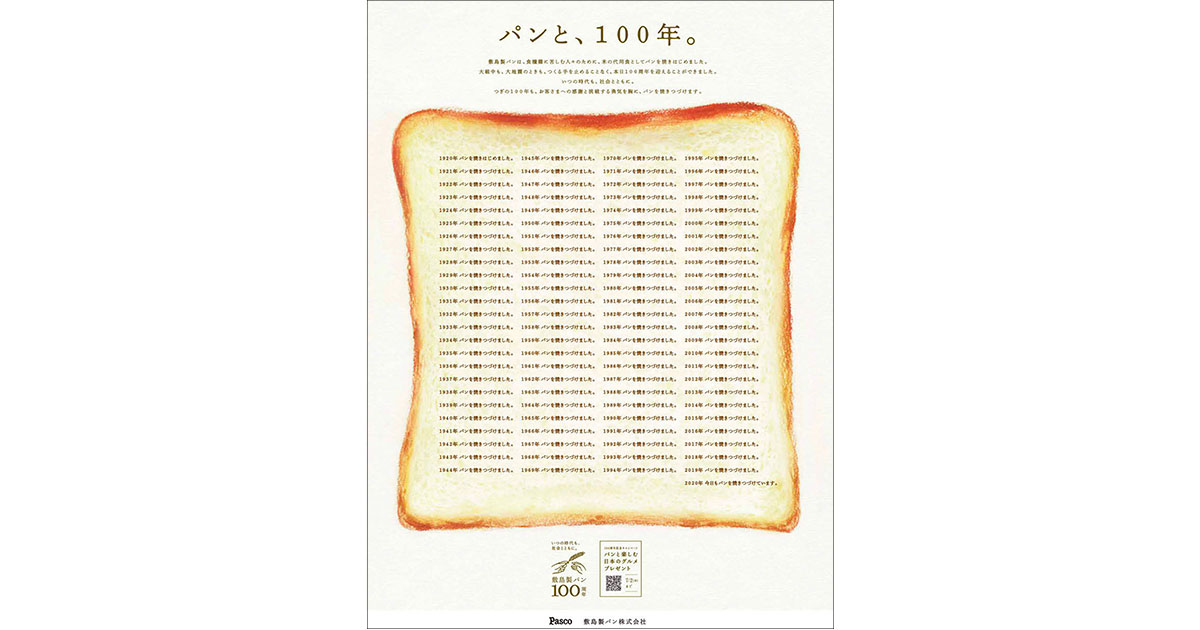

北九州の不動産会社、大英産業ではブランドステートメントなどをオンライン上で討議。画面上にステートメントを映し出し、一文ずつ協議しながら添削するプロセスは、オンライン会議向きだった。その後、参加メンバーたちは、会議でどのようにステートメントをつくっていったのかを社内全体に伝える動画を撮影、YouTubeで限定公開するなど、工夫を凝らしていた。

周年は企業にとって、あらゆるステークホルダーとの関係を強化できる絶好のチャンス。周年事業を成功させるべく、何年も前から準備をする企業は少なくない。

それがこのコロナ禍で優先順位が入れ替わり、「お祝い」している場合ではなくなった。筆者も落胆した周年事業担当者たちと度々会話を交わし、複数の企業で予定していたブランディングプロジェクトの進行内容を大幅に見直すこととなった。

しかしそのような中でも、柔軟に逞しく周年事業を実践しようとする担当者が居る。この状況下で周年事業を敢行するには相応の意義が求められ、ある意味では、この経験を通じて周年事業の新たな役割を見出し始めているとも言える。

本稿では筆者が発見した「コロナ禍だからこそ機能する、周年事業の在り方」を3つのポイントにまとめて述べていきたい。

①「社会課題」と紐づける

周年事業は「その企業の創業を祝う」一大事業である。だが、このコロナ禍では企業も個人も「自衛」が第一になり、他社の周年を悠長に「お祝い」する雰囲気ではなくなった。そのような中、筆者が出会った幾つかの企業では、予定していた式典や社員参加型ゲームに代え、「コロナに立ち向かうために自社でできることは何か」を社員総出で議論するオンラインワークショップの開催に踏み切っている。

個人/チーム/部門/会社全体とメッシュを細かく設定し、「それぞれの単位でできることは何か」を何日間にもわたって解を導き出していた...