「編集」とは

☑集めて編む力。良い場をつくる。

☑コミュニティをつくってハブになる。

☑当事者として何かを生み出す。

12年前の所感 編集を取り巻く環境の変化

12年前、宣伝会議の「編集・ライター養成講座 米光コース」をスタートさせたとき、「これからは新しい編集の時代がくる」と宣言した。

「新しい編集とは何か?」という質問に、ぼくはこう答えていた。

“これからは「編集」の定義が変化し、拡大していきます。なので従来の出版ビジネスにおける「編集者」との違いを分かってもらうために「新しい編集」と言っています。

編集を取り巻く状況は、1983年ごろのゲーム業界によく似ています。1983年は任天堂のファミリーコンピュータが登場した年です。そこからゲーム業界が生まれたと言ってもいい。もちろんそれ以前にゲームはあった。でも、おもちゃ会社の人や、コンピュータ関連の人、または個人がつくっていた。

ゲームデザイナーという職種が確立したのは、ファミコン以降なんです。ゲームに関連する状況が激変していきました。いま、コンピューターやインターネットの出現と、それを使いこなす社会的基盤が整理されたことで、編集の仕事も、おそろしい勢いで変化拡散している。いままでの方法とは違う仕事が生まれるときは、新しい働き方、新しい職種が生まれるはずです。”

編集を取り巻く環境がどう変わるか、具体的に述べた。それに基づいて「編集・ライター」の講座をスタートさせたのだ。

誰でもできるようになった「編集」 そんなときに必要な2つの意識

そこから12年たった。

あの頃に語っていたことはほとんどが実現した。講座の受講生の多くは、編集者やライターとして活躍している。といっても、それは従来の編集者やライターには限らない。映像作家もいるし、イベント主催者もいるし、SNS運営者もいる。VTuberの裏方もいる。

編集は変化拡散し、特別な職種を示す言葉ではなくなった。

いま「編集」と言ったとき、“一定の方針に従って資料を整理し、新聞・雑誌・書物などにまとめること”(大辞泉)を第一義に思い浮かべる人は少ないだろう。

「日本大百科全書」の「編集」の項には、書籍・雑誌の編集の解説のあとに、“編集ということばは一般家庭でも用いられるようになった”と記す。家族や友人に見せるために映像や写真を加工する作業も「編集」と呼んでいるという説明があり、こう続く。

“「編集」という英語editingの語源はto give out, publishすなわち公にすること、発表することであり、そのための準備作業をいう。専門職能を意味する編集ということばが普及したのは、テクノロジーの発達によって、それだけ大衆化したということである。”

誰もが編集をする時代になってしまった。つくったものを公にするために集めて編む。

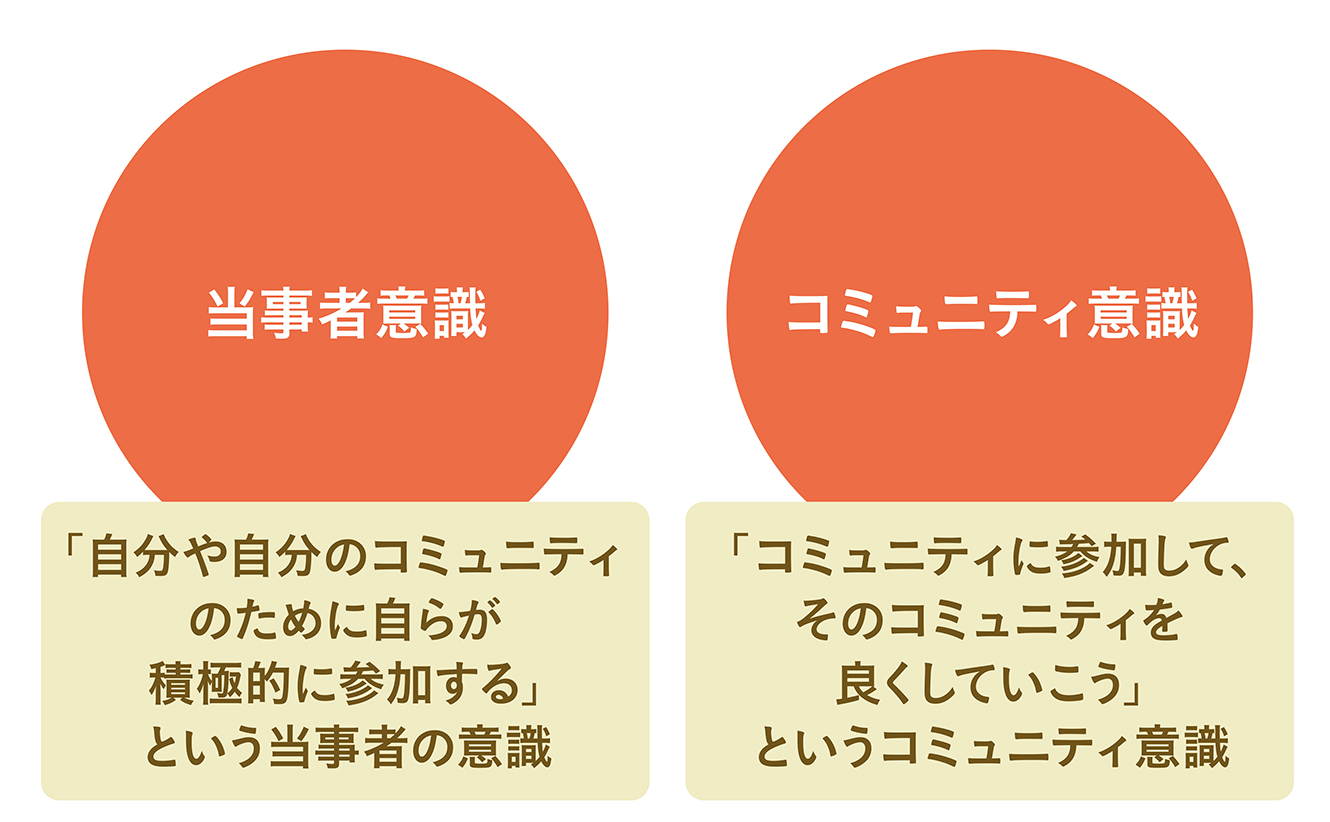

そんなときに「編集術/編集力」を自分のものとするためには、2つの意識が大切。「当事者意識」と「コミュニティ意識」だ【図1】。

図1 現代の「編集」に必要な2つの意識

新しい編集の在り方 「好きだからやっている」

紙の時代。専門誌は、そのテーマを大好きな人に編集長をやらせなかったという。大好きな人がやるとマニアックになって、普通の...