プロモーション領域で実績をあげた優れた個人を称える「JPM The Planner2022」に輝いた読売広告社の市川晴華氏。さまざまな媒体を連携させながら、生活者にとってより良い広告体験の提供に挑み続ける同氏に、これからのアドエクスペリエンスについて話を聞いた。

読売広告社

クリエイティブセンター

クリエイティブディレクター/プランナー/

タイムラインクリエイター

市川晴華氏

広告はどうして「嫌われ者」になったのか?

数々のユニークなプロモーション施策を生み出してきた読売広告社のプランナー、市川晴華氏。同氏は現代の生活者が抱いている「広告への印象」をどのように捉えているのか。

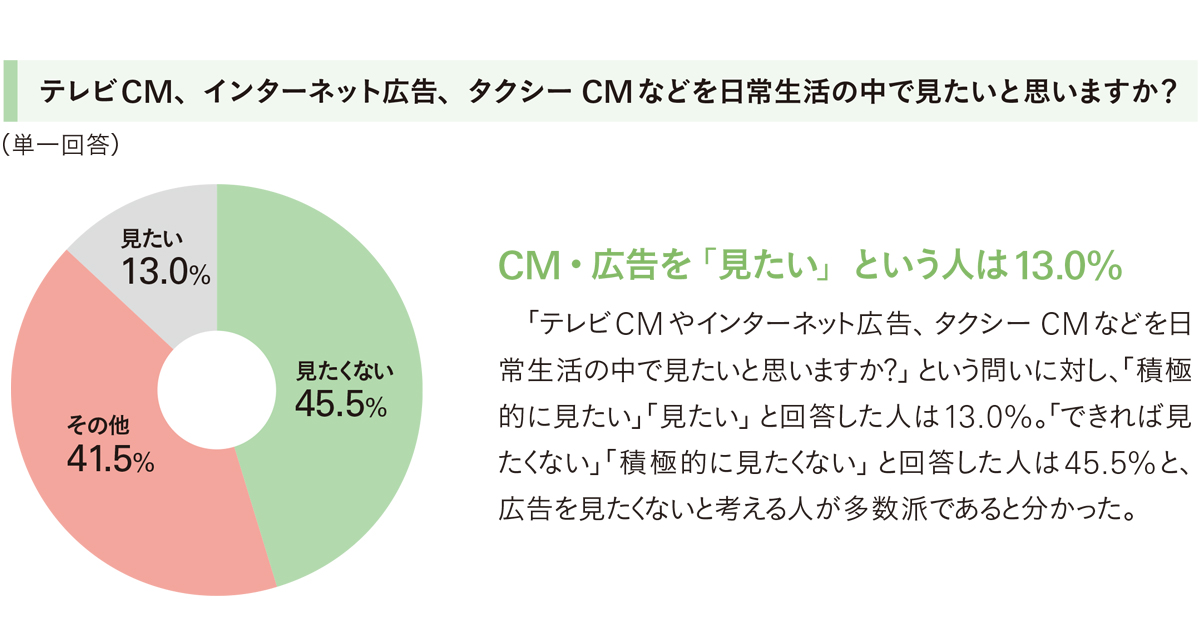

「広告は『良いことしか言わない』『邪魔なもの』という前提で見ると思います。情報リテラシーの高まりにより“騙されないように意図を見抜こう”という意識も高まっている傾向を感じます」と市川氏。広告を「取り除ける」課金システムの誕生もこの流れに拍車をかけている。市川氏はこの傾向はYouTubeの普及により加速したと感じると話す。

「YouTubeは他のメディアと比較すると自ら好きなものを“掴みにいく”特性が強い場所です。そこに広告が“割り込んでくる”ように見えるため、よりネガティブに捉えられやすいのだと思います」。

加えて、デジタルの世界はネガティブな意見ほど拡散されやすい。「この広告ウザい」といったSNS発信がなされると瞬時に多くの共感を集めてしまうのだ。その結果、広告はより嫌悪の対象になっていったのではないか、と市川氏は推測する。

SNSの声を参考にする?しない?愛される広告を生み出した3事例

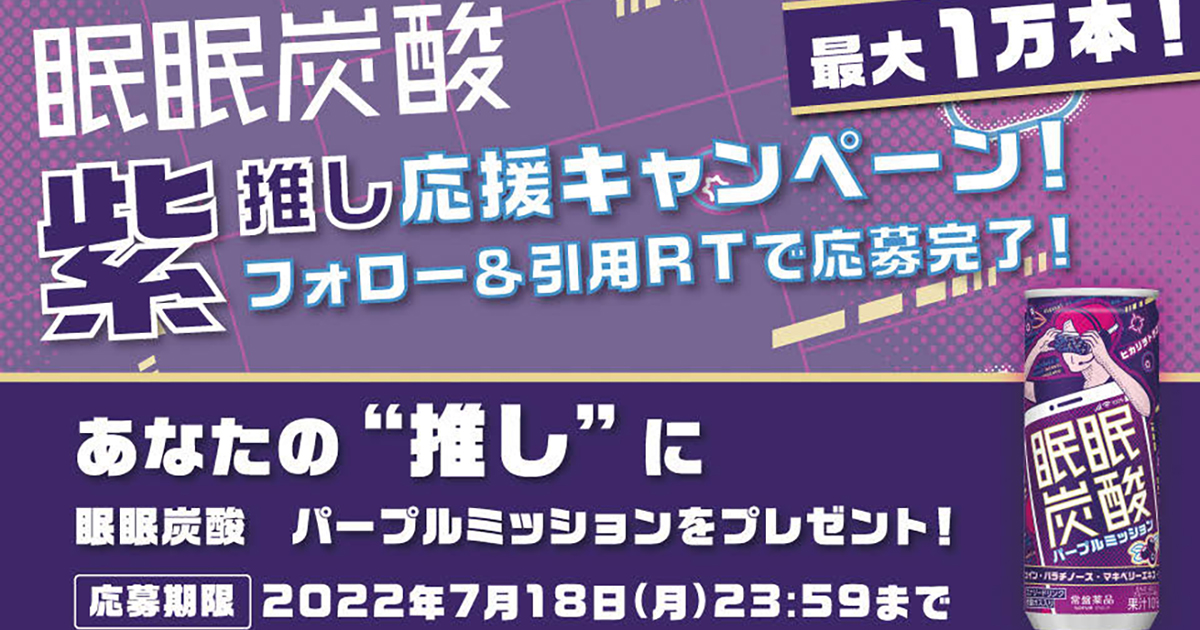

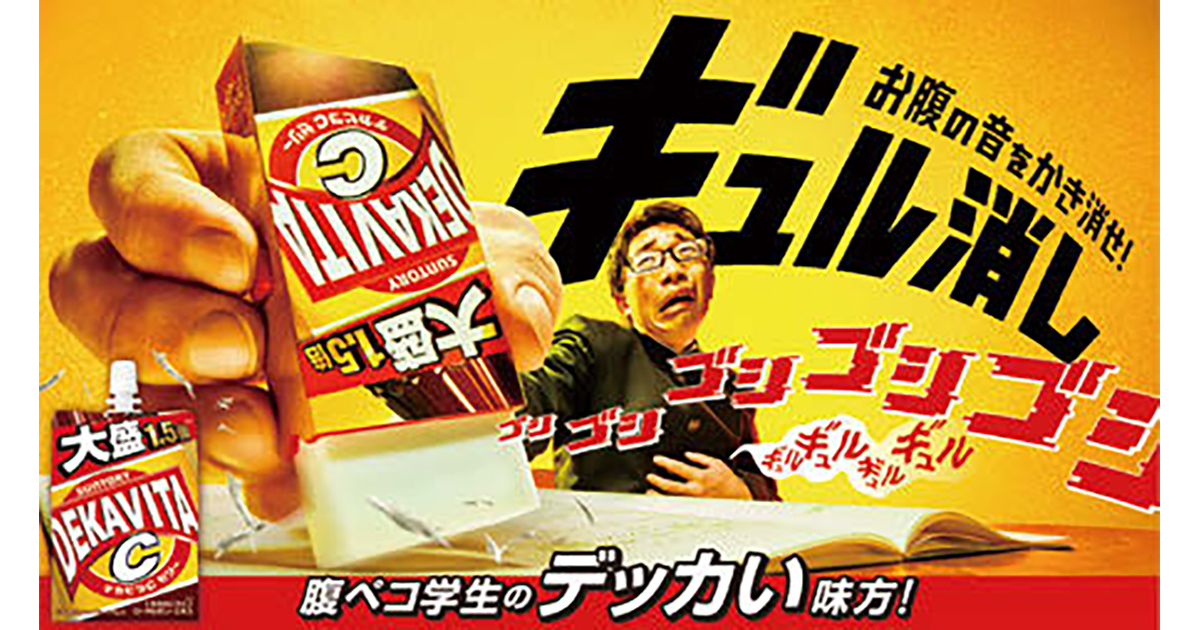

市川氏はどのように人々の興味を喚起する企画をつくり出しているのか。同氏が手掛けた好事例のひとつに、サントリー食品インターナショナルが販売する「デカビタCゼリー」の「ギュル消し」キャンペーンがある。企画の経緯を、市川氏は次のように説明する。

「大容量のデカビタCゼリーは、学生が手軽に空腹を満たすのにピッタリ。社内打ち合わせの際、『学生の時、授業中に空腹でお腹がギュルギュル鳴るの、恥ずかしくなかったですか?』という何気ない話題で盛り上がったんです。こういったインサイトという言葉では測れない、自らが直接感じた“原体験”は、意外とリサーチでは出てこないもの。そして共感性が高いものもある。原体験とつなげたアイデアで共感を醸成することも、手法のひとつです」。

ここから、授業中に鳴るお腹の音を消す消しゴム「ギュル消し」を開発したことで、共感と関心を一気に集めプロモーションは成功を収めた。

また、「オリエンを受けた際の直感」も重視していると市川氏は話す。

「東亞合成さんの『アロンアルフア』の『タフパワー』という新商品のオリエンで、企画から商品化まで何年もの時間をかけてめちゃくちゃ接着力の強い商品をつくりました、と説明があり、『アロンアルフア』はそもそも強い接着力のはずだけど、さらに強いなんて、それはすごいことでは!?と(笑)」。

そこで、“めちゃくちゃ強い接着力”をシンプルに訴求した方がよいという考えから...