日産自動車はこれまで、テレビとデジタルの両軸でメディア戦略を展開してきた。そして、近年の生活者の行動とメディア接触の変化を肌身で感じる中で、それらを統合的に見る必要性を感じているという。データを活用し、「未来の顧客」に向けて先回りしてアプローチするというその手法について、同社ブランド&メディア戦略部 小倉遵也氏に話を聞いた。

テレビとデジタルを「同じ指標」で評価する

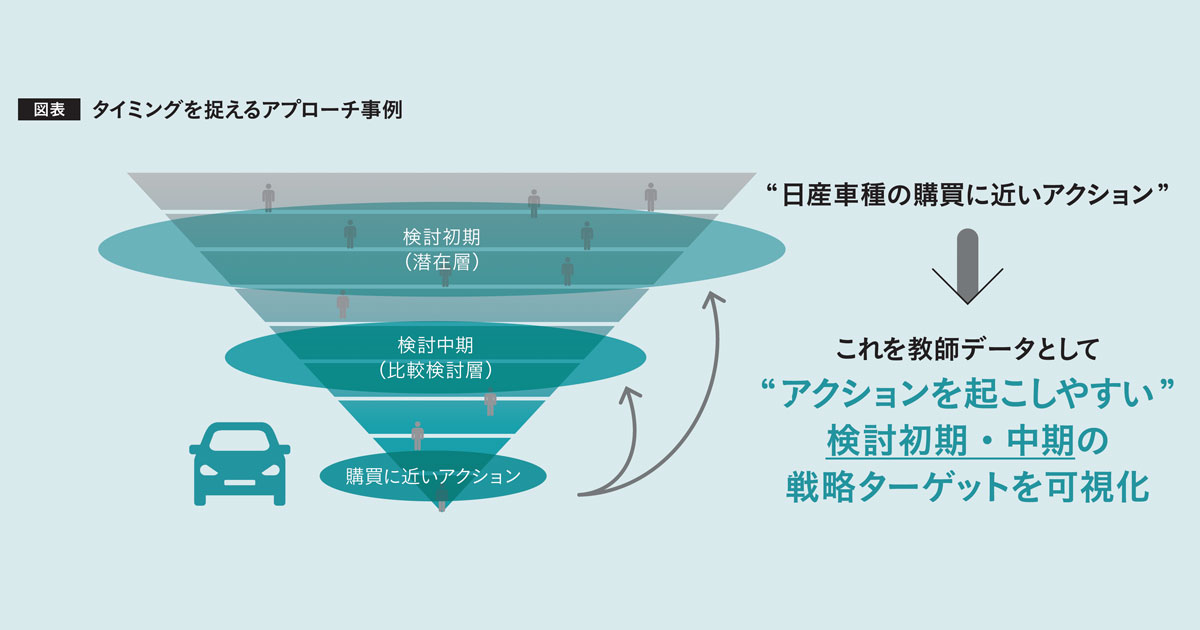

一般的な自動車の買い替えサイクルは約7年。さらに自動車の購入を考えている人のうち、5人中4人は来店前に購入する車種を決めているとのデータもあるという。日産自動車のブランド&メディア戦略部シニアマネージャー 小倉遵也氏はこのようなデータが意味するところを「来店前にすでに購入車種を決めているということは、言い換えればニーズが顕在化してからアプローチをしても遅いということになります。つまり、ニーズの顕在化前、いわゆる“未来のお客さま”に対してアプローチする必要があるのです」と解説する。

ROIの最大化、そのための“未来の顧客へのアプローチ”のため、同社がまず行ったのが、データポイントの拡充。それを踏まえてテレビとデジタルメディアを統合的に評価することだったと小倉氏は言う。

「これまでは、テレビにおける最大効率、デジタルでの最大効率といった具合に、個別最適化を図っていました。ただ最近では、個別メディアやチャネルのパワーが分散しているため、個別最適のやり方では限界を迎えているのです」。

さらにメディア・デバイス視聴環境の複雑化も、メディアプランニングに大きな影響を与えている。例えば、そのひとつが視聴パターンの変化だ。若年層ばかりか、50歳以上も含めた「テレビからのインターネット利用率」は3割を超えているという。テレビ画面でYouTubeなどを視聴することが当たり前になり、逆に、地上波のコンテンツをオンラインで配信する流れも加速しているのだ。そのため、今後は「クロスメディアでの相乗効果」を生み出すことが重要になる、と小倉氏は考えを語る。

そのための「物差し」になるのが、①テレビとデジタルのリーチ&フリークエンシーと、②サイト来訪率だという。

「博報堂DYグループの『AaaS™(Advertising as a Service)』というサービスを活用することで、テレビと各種デジタルプラットフォーマーにおけるデータの指標を揃えました。指標を①の認知をはじめとするアッパーファネル施策だけに限定しなかったのは...