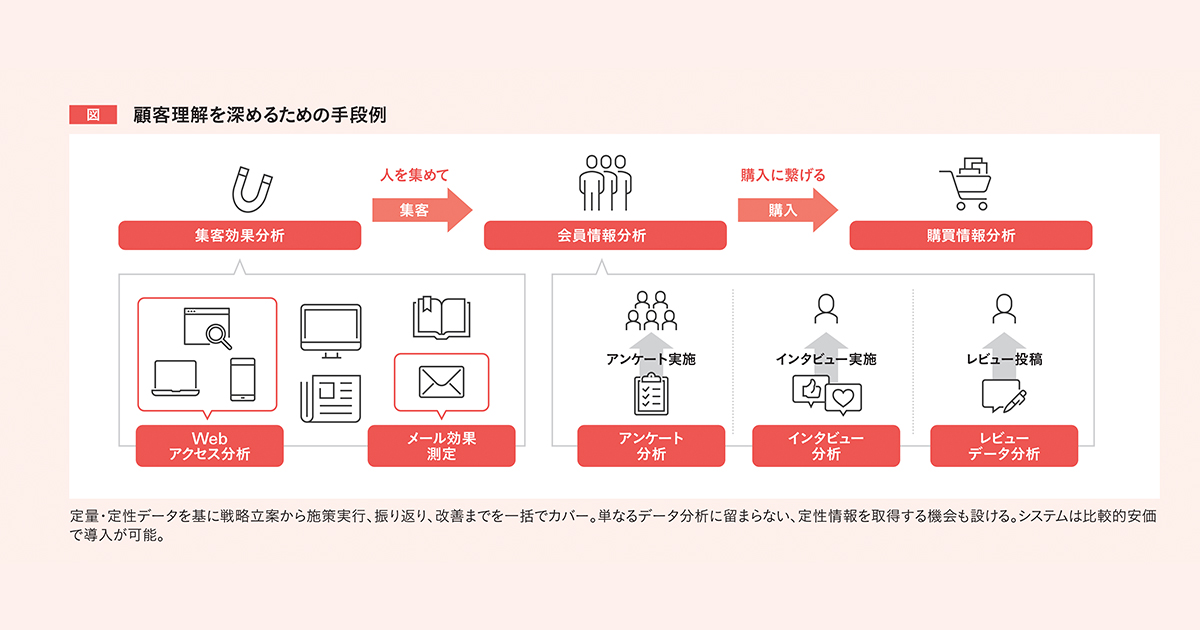

顧客接点が増え、マーケティング活動においてカバーする領域が広がる中で、マーケティングの全体最適の実現は、ますます難しくなっている。さらにコロナ禍を経て、顧客の動きはより激しく変化し、捉えにくいものとなった。

先行き不透明な時代には、データの利活用においても、いかにタイムリーかつスピーディーに顧客理解を深められるかが重要になる。単なるツールの導入にとどまらず、分析結果に基づくマーケティングの全体最適を実現するために、マーケターはデータにどう向き合うべきか。丸亀製麺の南雲克明氏とサイカの平尾喜昭氏が議論した。

丸亀製麺

執行役員

マーケティング本部長 兼

トリドールホールディングス

マーケティング部長

南雲克明氏

サイカ

代表取締役CEO

平尾喜昭氏

MMMの歴史は「プロ経営」の歴史でもある

──丸亀製麺ではデータを活用しつつマーケティングの全体最適に取り組んでいると思います。

南雲:私たちは、すべての活動を仮説も含めて可視化すると決めています。どの企業にも共通することだと思いますが、経営者が抱く「マーケティングの投資は適切なのか」という問いに対して、常に説明責任を果たさねばなりません。以前からマーケティングはお金ばかり使っていると非難されがちな部署でしたが、それは効果を可視化できていないから起きる問題。そこで他部署にもデータを共有し、不明瞭な点があれば、徹底的に説明するようにしてきました。

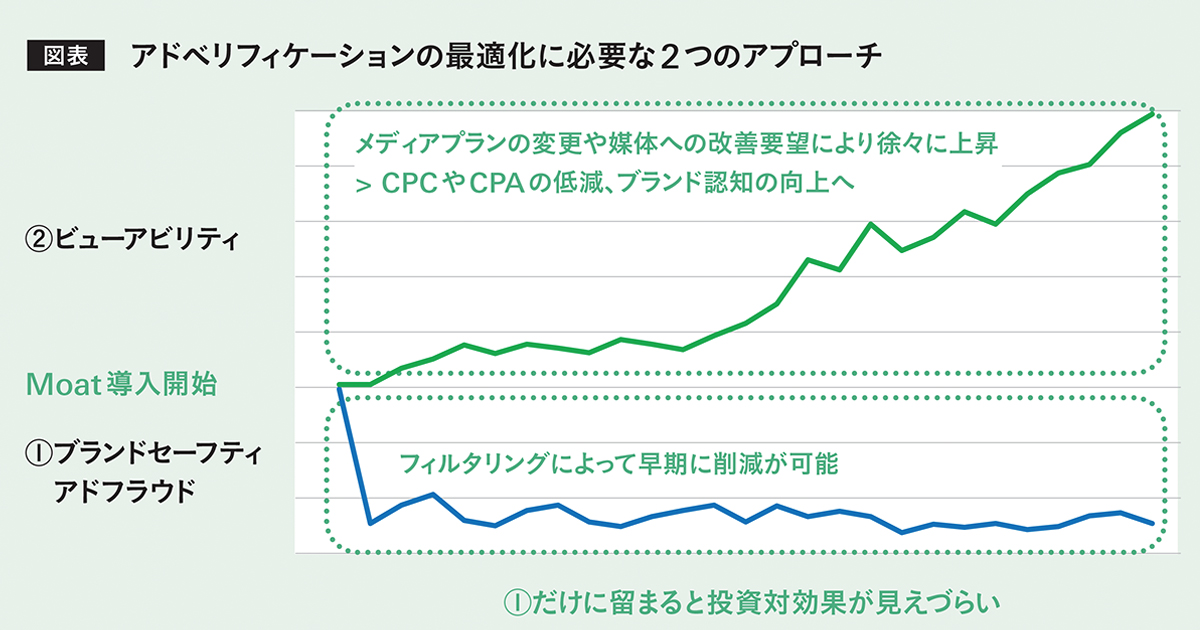

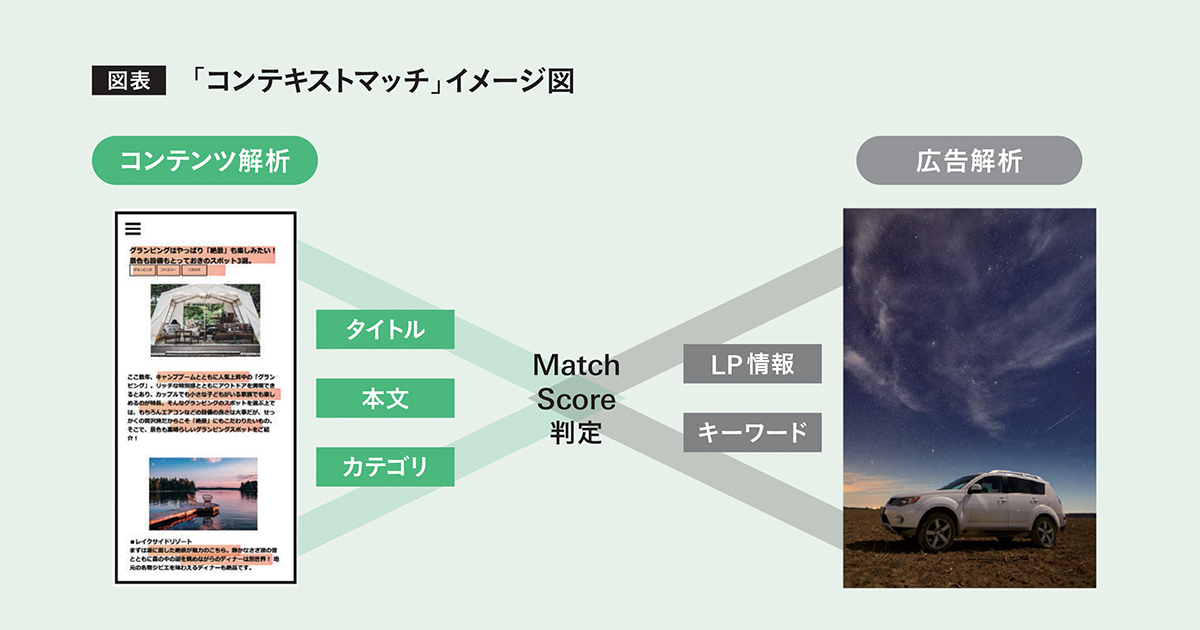

平尾:コロナ禍を経て、マーケティング活動のROIに対する判断がよりシビアになり、企業内における説明責任も重くなった気がします。丸亀製麺さんも取り入れていますが、外資系企業などは、早い段階からMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)を導入し、効果可視化に基づく全体最適に取り組んでいました。それが今は、あらゆる企業で求められていると思います。

実はMMMの歴史は、プロ経営の歴史でもあります。1950年代に米国で生まれ、P&Gなどが率先して取り入れてきました。経営者や株主にマーケティング活動の効果を説明する際の数値的根拠としてMMMの分析結果を活用しています。経営とマーケティングが同じ指標を基に会話することで、経営者が意思決定しやすくなる。つまりプロ経営者にとって、MMMは必要だったとも言えます。

──顧客接点が広がる中でマーケティングがカバーすべき領域は拡張を続けています。

南雲:その動きは顕著になっていると思います。当社は組織上、マーケティングと商品開発は別の傘の下に入っていますが、最近はマーケティング起点の商品も多く登場しています。例えば2021年から株式会社TOKIOの皆さんと共創をテーマに「うどんで日本を元気にプロジェクト」を始めましたが、ここで生まれた共同開発商品などは、マーケティング発です。日々、顧客インサイトに向き合うマーケティング部門だからこそ、これまでにないインサイトを捉えた新市場を創造しうる可能性があると考えています。

また商品開発にとどまらず、店舗でのCXにおいて重要な役割を担う人の採用・教育を担う人事の領域まで、マーケティング思考が必要だと、社内で議論が始まっています。実際に、他の企業を見ていても、部門の垣根を超えた共創や統合が生まれているところが成長していると感じます。

平尾:おっしゃる通りですね。実績が出ている企業ほど、縦割り組織を脱した統合的な体制に移行していると思います。特にマーケティング組織が中核になっている印象で、その傘の下に、広告だけでなくマーケティングの上流から、お客さまの手に商品がわたる下流までが組み込まれ、一元管理する企業が増えています。

南雲:昔みたいな縦割りの組織体制では対応できない時代ですよね。

マーケティング思考を持つ人を増やすためにデータを使う

──部門を超えた連携のために、データ分析が担う役割は何でしょうか。

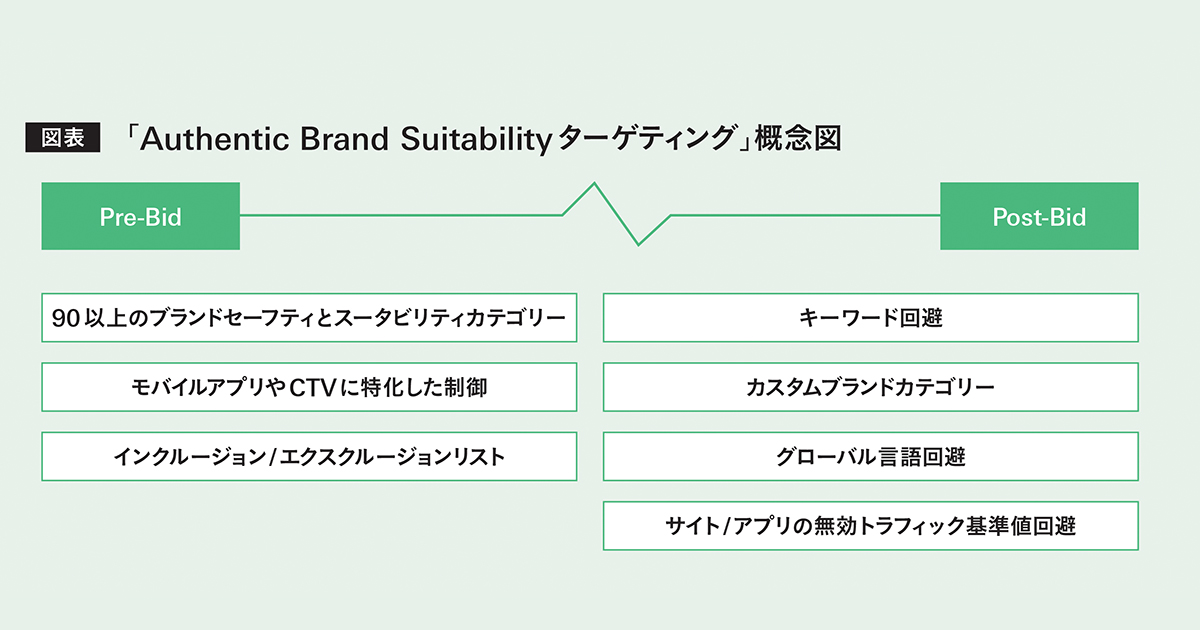

平尾:データ分析がもたらす価値は2つあると考えています。ひとつは勝率を高めること。2つ目は、コミュニケーションの材料になることです。あるクライアント企業の要望で、MMMによる分析結果をダッシュボード化し、毎月状況を確認できる体制をつくったことがあります。その一番の目的は、部門を超えてコミュニケーションをとることでした。部門を超えて、今まで別々に管理されたKPIなどを統一指標にしたことで、組織に一体感が生まれていました。

南雲:確かに部門によって目的や指標がバラバラだと、各部門の取り組みが顧客にとっての魅力的なブランド構築や体験づくりにつながらなくなりますよね。

私が入社時から考えているのは、マーケティングが強い会社になるためには、社内でマーケティング思考ができる人が増えないといけないということです。マーケティング部だけでなく、顧客接点を担うあらゆる部門がマーケティング思考を持たなければ、今の時代に魅力的な体験を提供することは難しい。ですからマーケターは、お客さまの気持ちが可視化されたさまざまなデータを活用して、マーケティング思考ができる人を増やすことを役割にすべきではないかと考えています。

平尾:各部門が定性的ではなく定量的に統一指標で語れるようになると、誰もが仮説を設計できますよね。

ワンチームで生み出すパートナーとの新しい関係性

──いまだ存在するパートナー間の分断を解消するための取り組みも行っていると聞きました。

南雲:当社はいま“共創”と“共想”をテーマにマーケティング活動をしています。実は、その価値をお客さまに提供していくために、1年半ほど前から複数の広告会社と「共創ワーキングチーム」を組んでいます。会社の垣根を越えて、一緒の場でマーケティングプランの議論をして、ブランド戦略や統合コミュニケーションをつくることを目的としたチームです。

パーパスが重視される今の時代において、受発注の関係だけで個々の会社と取り組みをしていても実現しづらい。会社のビジョンや思いに共感をしてくれる広告会社の方たちが、同じ目的に向かって、同じ場所ですべてのデータを見ながら、議論することで、新しい知見や新しい価値が生まれていると感じます。

平尾:それは理想の姿ですね。私たちも「ボーダレスマーケティングコミュニティ」という組織を立ち上げました。まさに南雲さんと同じ課題感の中で、メディアも広告主もクリエイターも、一同に会して、ディスカッションして、ボーダレスになればよいと考えています。

南雲:私も平尾さんと同じ考えです。同じ考え方を持つパートナーと組むと、議論が建設的かつスピーディーに進むので、こういったパートナーを、事業会社側が見つけられれば、よりビジネスがドライブします。同じ意思を持つ事業会社とパートナーとの出会いの場がもっと増えるとよいなと思いますね。

平尾:これまで「MMMはどのようなことができるのか」を説明することが多かったと思います。しかし、データは意思決定のための道具であるという意識が浸透してきた現在においては「MMMを活用して達成したいことは何か」という話を主軸に提案していかなければならないと感じています。

株式会社サイカ

TEL:03-6380-9357

Email:marketing@xica.net

https://magellan.xica.net/