コロナ禍により、世界的にその普及速度をはやめたコネクテッドTV。コネクテッドTVの利用実態について、電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局の松友隆幸氏が、同社の独自調査を基に解説する。

「コネクテッドTV」の登場でテレビ受像機の役割が変化

近年、「コネクテッドTV」と呼ばれる、インターネットに接続されたテレビが急速に普及。インターネット結線率はここ5年で26.3%から52.1%へと倍増しました※1。また、TVerやYouTubeなどの動画配信サービスはいまや世代を問わず多くの人に利用されていますが、コロナ禍以降の在宅時間の増加に伴い、PCやスマートデバイス(以下、PC/SD)ではなくテレビ受像機で視聴する人が増えています。

※1 出所:ビデオリサーチ「ACR/ex」2016〜2021年4−6月、東京50km圏、男女12〜69歳

例えばTVerでは、テレビ受像機で視聴するユーザーはデバイスシェアの約25%に到達し、すでにPCのユーザー数を上回っています。またYouTubeでは、月間の視聴者数が2020年3月末時点では2,000万人を突破と発表されています※2。その結果、テレビ受像機は従来の「テレビ放送を見るデバイス」から、テレビ放送だけでなく動画配信サービスも含めた「動画コンテンツ全般を視聴するデバイス」へと役割が変化していると考えられます。

※2 出所:Google、日本、2021年3月

では、テレビ放送は動画配信サービスに取って代わられて見られなくなってしまったのか?コネクテッドTVでの動画配信サービスの視聴スタイルは、PC/SDでの視聴スタイルと違いはあるのか?我々はコネクテッドTVの利用実態を独自調査しました。

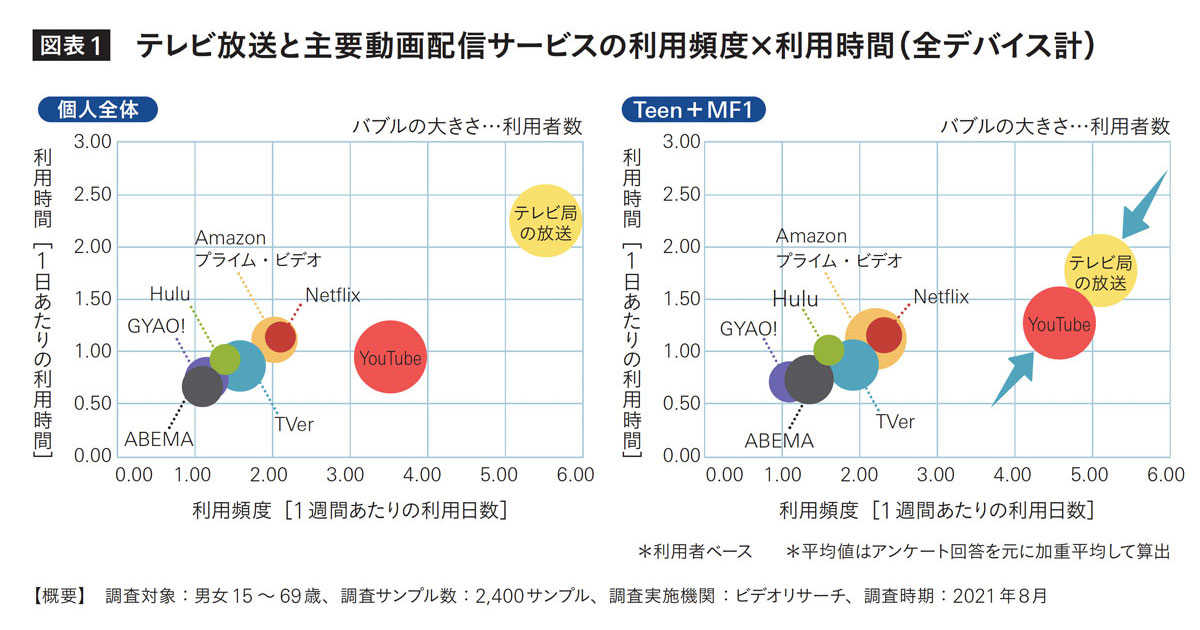

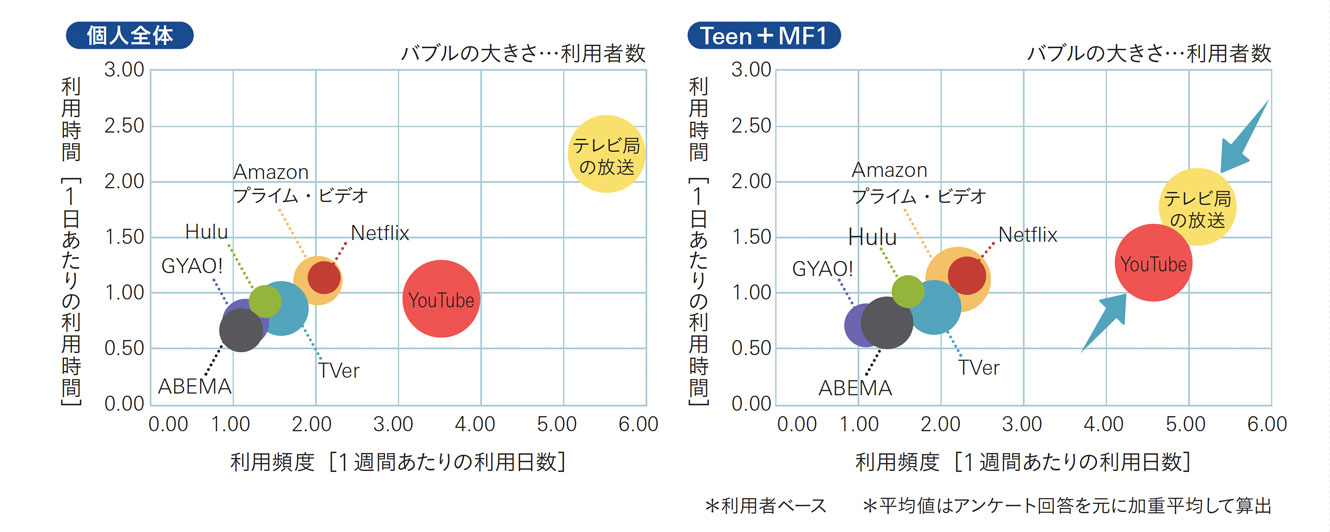

テレビ放送のメディア力は健在 ただし若年層には変化の兆し

まず、テレビ放送と動画配信サービスのメディアパワーを利用時間と利用頻度という観点から比較しました【図表1】。個人全体でも、Teen+MF1(15〜34歳)の若年層でも、利用頻度×利用時間が最も高いのはテレビ放送でした。テレビ離れが叫ばれている昨今ですが、テレビのメディアパワーは健在であることがわかります。しかしその中で、Teen+MF1ではテレビ放送のスコアはやや下がり、逆に動画配信サービス、中でもYouTubeのスコアが上がって、テレビ放送のスコアに迫っている点が目立ちます。

図表1 テレビ放送と主要動画配信サービスの利用頻度×利用時間(全デバイス計)

【概要】調査対象:男女15〜69歳、調査サンプル数:2,400サンプル、調査実施機関:ビデオリサーチ、調査時期:2021年8月

さらにデバイス別でも同様の観点で検証しました【図表2】。全体的な傾向として、コネクテッドTVでの視聴の方が利用頻度×利用時間が伸びていることがわかりました。これは、コネクテッドTVでの視聴の方が習慣化しやすいことや、大画面のため長時間視聴されやすいことが...