ユーザー起点のマーケティング活動を推進しているSUBARU。メーカーにおいても、モノだけでなくコトのサービス開発も求められている今、データを利活用して、いかにユーザー起点のサービスデザインを実現しようとしているのか。SUBARU IT戦略本部デジタルイノベーション推進部の小川秀樹氏に話を聞いた。

自動車メーカーに求められる “コト”のサービスの開発

「お客様第一を基軸に『存在感と魅力ある企業』を目指す」という経営理念のもと、SUBARUではマーケティングにおいてもユーザー起点の活動を重視してきた。そして、こうした意識は社内にも浸透しつつある。

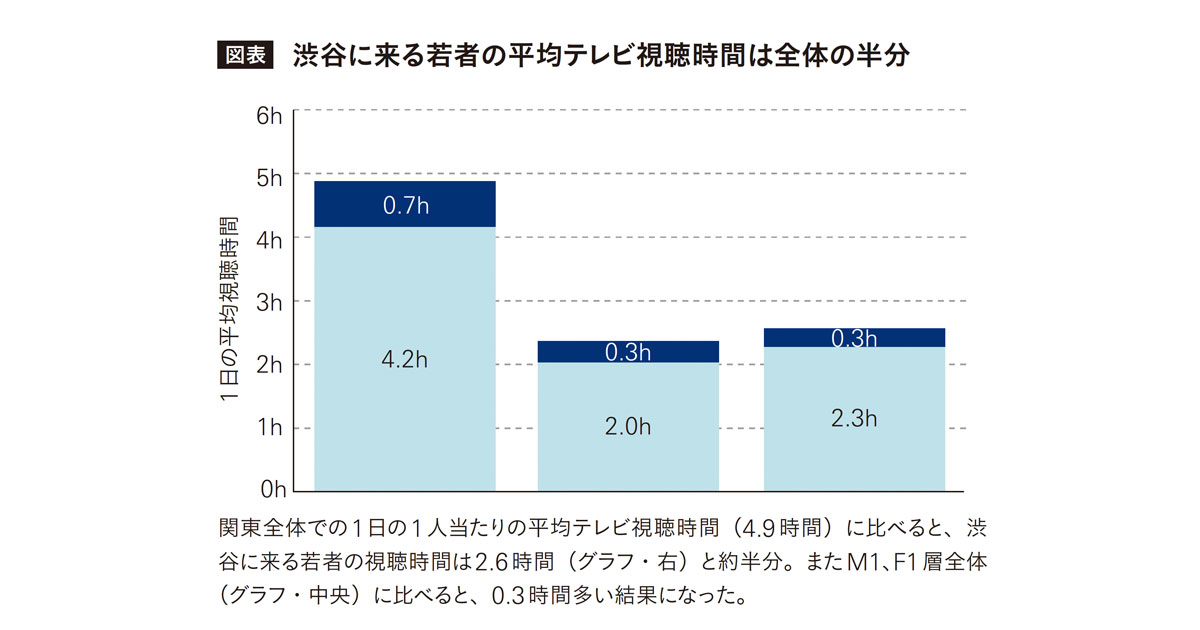

「当社のビジネスモデルでは、『モノ』にあたる商品企画→開発→製造→販売の部分は現在も自動車市場の主戦場であり、ビジネスモデルが確立された領域。一方で、これから重要になるアフターサービスをはじめとする、『コト』にあたる領域はこれから活発になっていく市場。これまでは顧客とのタッチポイントが少ない領域だったが、車がインターネットにつながる時代において、新たな価値創造の可能性が広がっている」と小川氏は話す。まさに、データの利活用が重要になる領域だ。

2009年に基幹システムエンジニアとして同社に中途入社した小川氏。2019年にIT戦略本部デジタルイノベーション(DI)推進部の設立に伴い異動。新規事業として車を購入した後も続くお客様との関係性やそこにおける新しいサービスや事業の開発を担当する他、会社全体のDX推進も担っている。データの利活用に関しては、「顧客になる前段階の広告等でのコミュニケーションから来店、契約、購入後まで踏まえた循環型」を目指しているため、扱うデータの種類も活用目的も広い。

「車の購入は平均して9年に1度のサイクルと言われている。その買い替え時にお客様がSUBARUの車を想起するようなコミュニケーションをすることが大事だ。以前は認知が大切ということで当社の車を覚えてもらうために、広告ではかっこよさを強調したブランディングを行っていた。しかし、現在ではそれにプラスしてユーザー視点の利便性も盛り込むようにしている」と小川氏。単純にブランド名が想起されるだけでなく、ブランド名と合わせて消費者にとってのSUBARUならではの価値も想起されることを目指しているのだ。

また、車のカテゴリーにおいては継続して購入するお客様も重要。それゆえ広告だけでなく既存の顧客と向き合う販売店の役割も大きい。収集したデータは、例えば車検の時期を知らせるなど販売員と顧客とのワン・トゥ・ワンのコミュニケーション用に提供しているが、小川氏はそこにプラスしてデプスインタビューなど定性的なデータも収集。独自にSUBARUユーザーの特性を分析し、認知獲得からロイヤル化に至るまでのマーケティング活動に活かしている点に...