消費者インサイトに迫る極意

☑観察と対話から対象者の生活文脈を理解し、未来のシナリオを描く。

☑ユーザーにとっての当たり前の日常を捉える。

☑専門性や部門を越えたチームをつくる。

自ら言葉にできることは「すでに顕在化している不便」

近年、商品・サービス開発のプロセスにデザイン思考や人間中心設計といった考え方を取り入れる企業が増えています。デザイン思考の第1ステップにはユーザーへの共感が置かれていますが、これはプロダクトデザイナーが自然と行っているユーザー目線に立った発想を再現するものです。

「ユーザー目線」、言い換えれば「生活者視点」が重要視されるようになった背景には、言わずもがな生活者価値観の多様化があります。企業がモノをつくり顧客がそれを受け取るという一方的な価値提供では、生活者の心を掴み、動かすことが難しくなっているのです。

そういった変化に対応するためには、企業と顧客、商品と消費者といったマーケティング活動然としたアプローチにとどまらず、消費行動を生活文脈の一部と捉えて、生活者が実現したいことを把握する必要があります。そこには、生活者自身でさえ気づいていない課題、環境問題や人権問題の解決といった消費行動とは直接関係のない価値観なども含まれるでしょう。

私はデザイナーとしてキャリアをスタートし、その後事業開発を支援するマーケティング会社に転職しました。多くのプロジェクトでは、最初にネットやインタビューで「ユーザーの声を聞く」調査が組み込まれていましたが、こういった調査から本当に新しいプロダクトを生み出すことは難しいと感じていました。なぜなら、ユーザーが自ら言葉にできることは「すでに顕在化している不便」だからです。

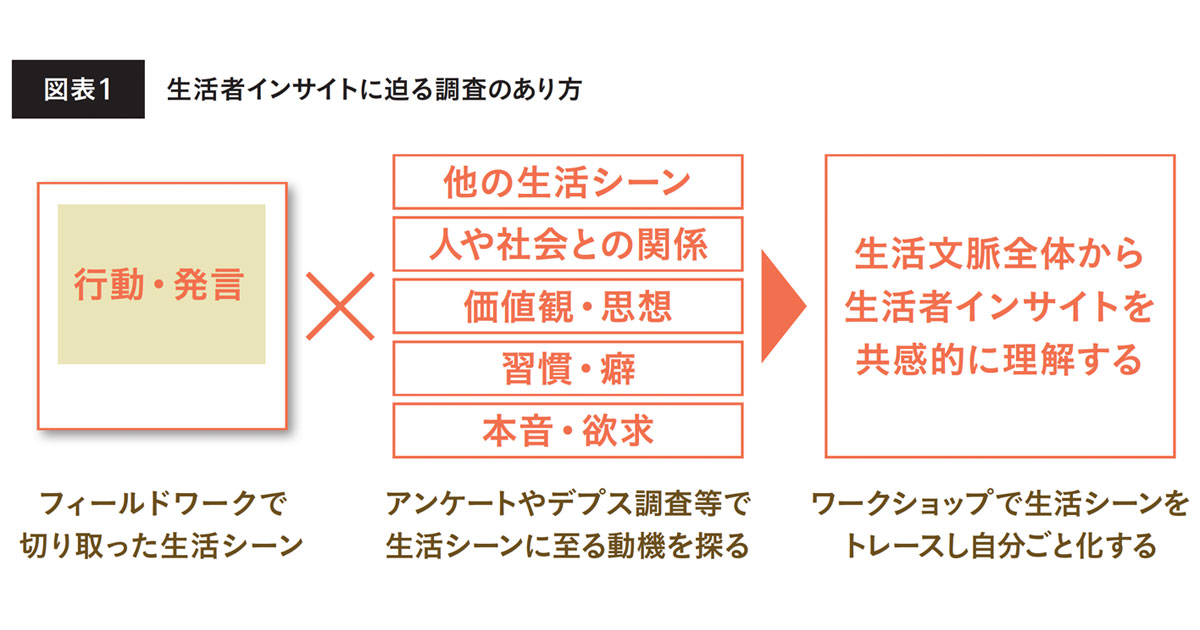

必要なのは、実際の生活を切り取り、その背景にある生活者インサイトを汲み取る技術でした。その後さまざまな調査手法を模索する中で出会った「エスノグラフィ」は、まさにその技術を体現するものです。

エスノグラフィで文脈を描き、デザイナー的にツッコミを入れる

観察手法のひとつとして、エスノグラフィをもうご存知の方もいるかもしれませんが、本来は「ethno−:民族」「−graphy:記述」を意味し、一般に「民族誌」と訳されます。元々は文化人類学や社会学で用いられる参与観察と呼ばれる手法で、集団や社会の行動様式をフィールドワークによって調査・記録します。単なる行動観察ではなく、数年に渡って現地の人と生活を共にし、関係性を築く過程の中で、文化や慣習、価値観などを理解していくこと。さらにそれを民族誌に記述することが特徴です。

一方で、デザイナーには特殊な日常の癖があると思っています。デザイナーの多くはある種の職業病のように、普段から街中やお店、家の中といった生活環境における些細な「違和感」に対して審美的ツッコミを入れたいという衝動に駆られます。ある生活の1コマに身を置き、自分ごと化した瞬間に、誰もがすでに成立していると思っているモノやコトにさえ潜在的な問題を見つけ出してしまう。そして、誰に頼まれるでもなく、自身のデザインの引き出しから新たな解を探り当てようとしてしまうのです。

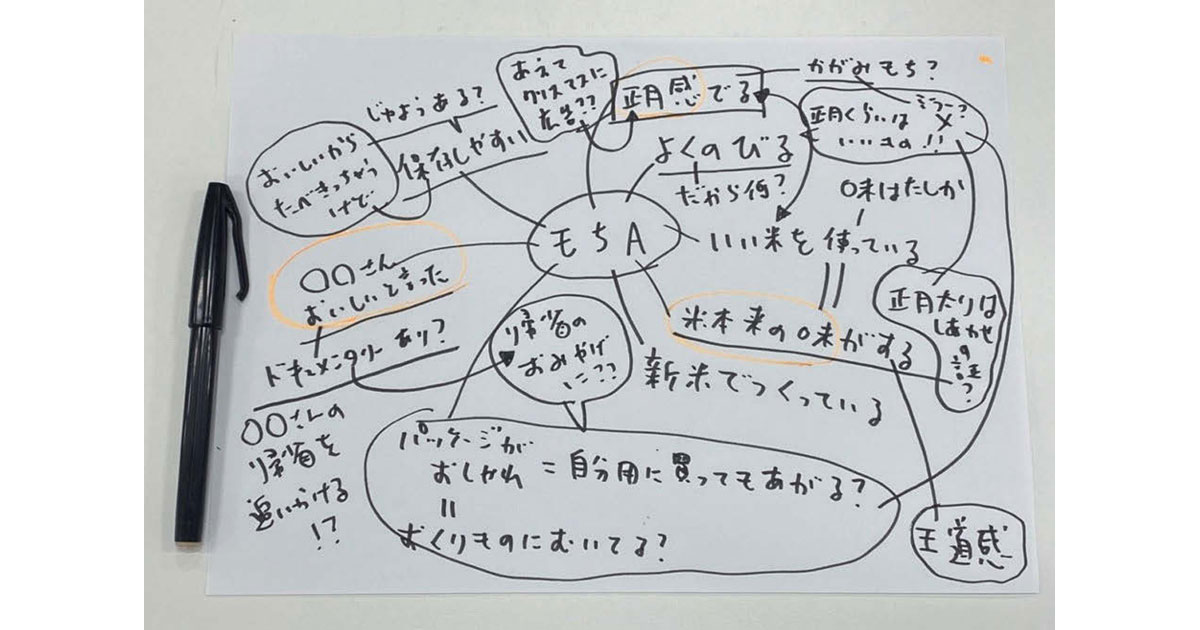

このデザイナー的な発想とエスノグラフィを組み合わせると、生活文脈を踏まえた新しいプロダクトやサービスのあり方を考えることができます。観察と対話から対象者の生活文脈を理解し、それをもとに未来の生活全体のシナリオを未来日記や絵コンテを描くように記述してみる。そして、未来の生活にツッコミを入れながら、そこに存在する新しいプロダクトやサービスはどんなものであるかを想像するのです。

生活行動の観察から見つかった課題の原因は、そこに至る文脈を辿るとまったく別の生活シーンにあったりしますが、この方法なら課題解決シナリオを様々な伏線を伴ったまま長い時間軸で考えることができます。また、このように未来に向けた生活者シナリオを描くことで、アイデア創出からコンセプト開発、コミュニケーション設計まで、さまざまなフェーズに役立てることができるでしょう。

新しいプロダクトはユーザーの当たり前から生まれる

例えば、プロダクト開発チームでユーザー行動を知るためにフィールドワークを行うとします。関係者全員が現場に立ち会えるのがベストですが、なかなかそうはいかないでしょう。当社で行っている方法のひとつに「お宅訪問ビデオ調査」というものがあります。調査員がカメラマンと共にユーザーの暮らす場に赴き、対象となる生活行動を見せてもらいながら映像で記録するものです。

ここでポイントになるのは、ユーザーにとっての当たり前の日常を捉えること。調査員の意識と分断されたカメラマンの目線で、生活のありのままを映像に記録します。それを見ることで、調査現場に来られなかったチームメンバーもフィールドワークを追体験でき、それぞれの主観や専門性から気付きを得ることができるでしょう。

現場観察では、師匠に教えを請う生徒のようなスタンスでユーザーに質問をすることで、実際の生活行動の文脈を教えてもらい、インサイトを明らかにしていきます。これまでの経験上、大抵の...