日本広告審査機構(JARO)は12月7日、2021年度上半期における「広告・表示」の審査状況を発表した。消費者が不適切・不快だと思う広告にはどのような傾向があるのか。「2021年度上半期審査状況」をもとに、JAROのメンバーが解説する。

コロナ禍による急増はストップ しかし増加傾向は変わらず

「悪い広告をなくし、正しいよい広告を育てたい」という思いのもと誕生した、民間の広告自主規制機関「日本広告審査機構(JARO)」。JAROでは、広告・表示への意見や苦情を、オンライン・電話・FAX・郵便で受け付ける「広告みんなの声」を開設しており、受け付けた声をもとに、必要に応じて広告・表示の審議を行っている。

また半期に一度、相談受付件数の統計をリリースとして公表。2021年度上半期の統計結果は、12月7日に出された(「2021年度上半期審査状況」)。

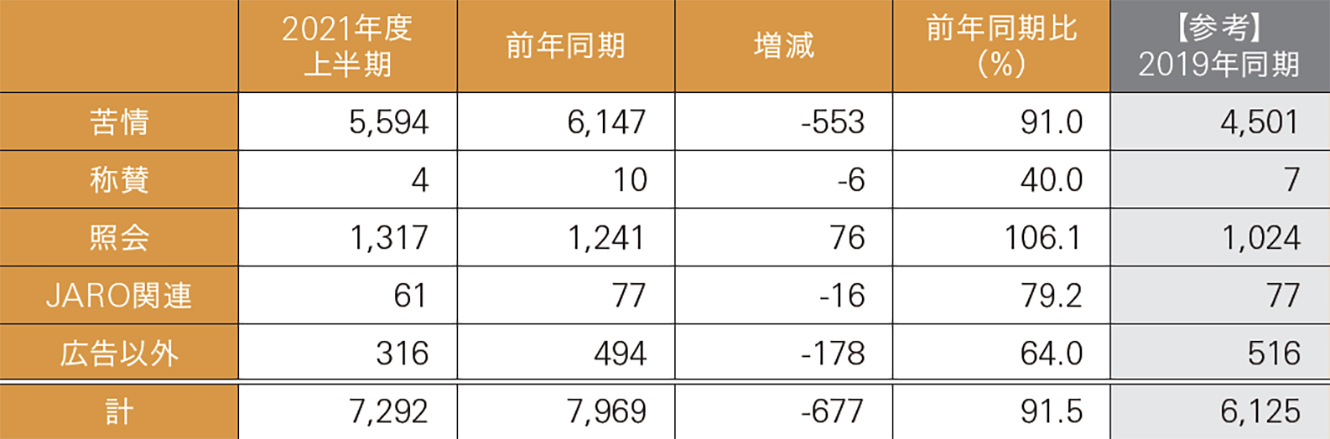

統計によると、2021年度上半期(2021年4月~9月)にJAROが受け付けた広告・表示に対する相談は7,292件(前年同期比91.5%)で677件減少した。しかし前年同期が新型コロナの影響もあり、顕著に数が増加したため、コロナ禍以前の2019年度の同期と比較すると119.1%となり、増加傾向が見られている。相談内容の内訳は「苦情」5,594件、「称賛」4件、「照会(広告制作・審査に関する相談)」1,317件、「JARO関連」61件、記事や番組などの「広告以外」316件となった【図表1】。

ネット広告は化粧品の苦情が最多 表現に関する内容が増加

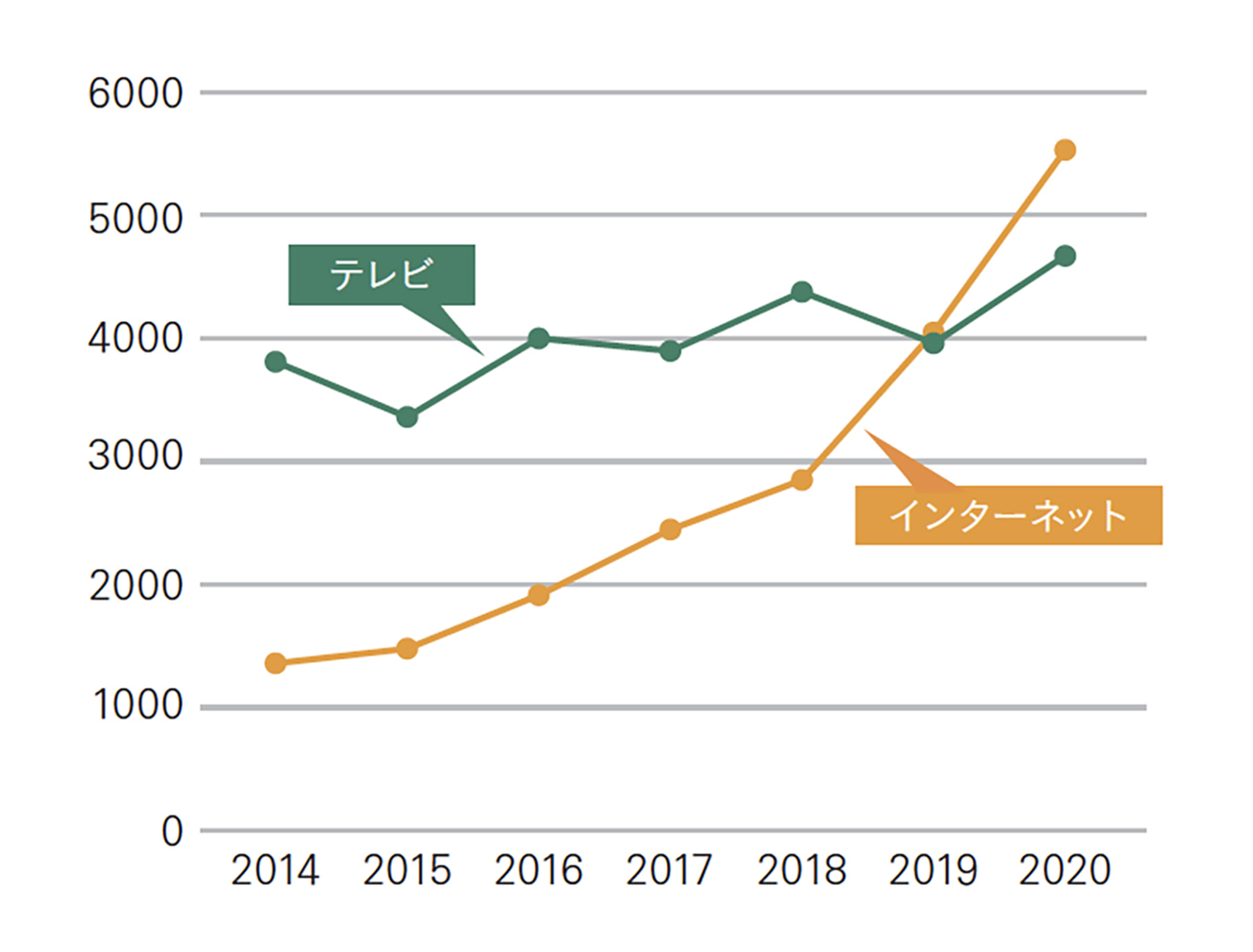

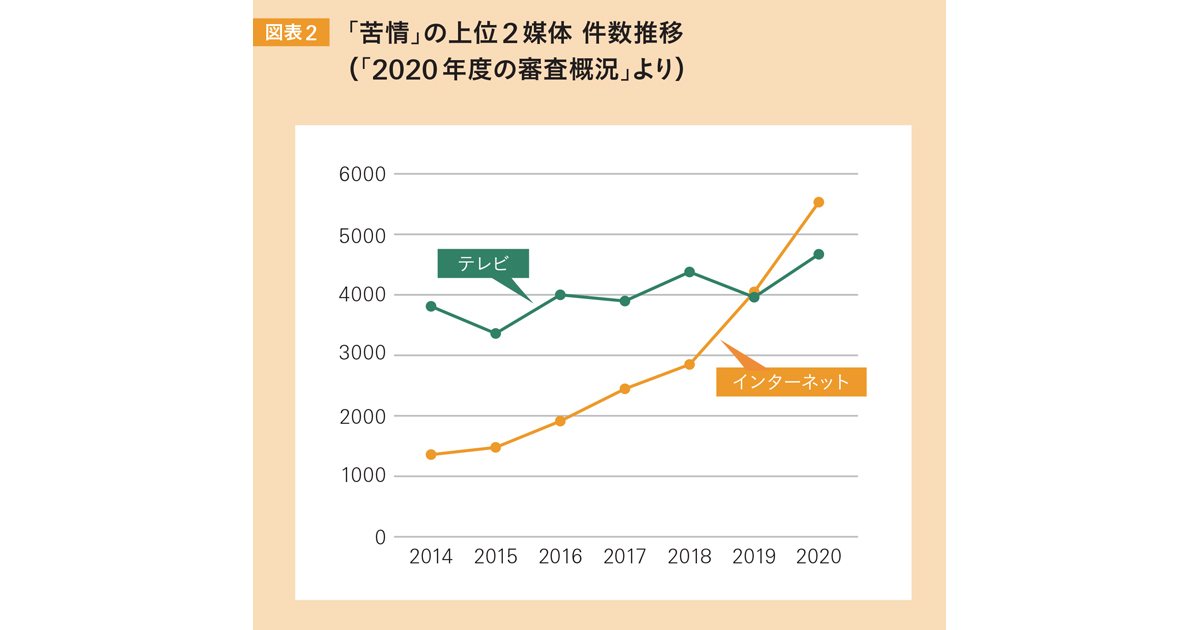

「苦情」の媒体別内訳については、2019年度(通期)に、「インターネット※1」の件数が「テレビ」の件数を上回り、それ以来「インターネット」「テレビ」「ラジオ」の順となっている【図表2】。今回もこの並びは変わらず、5,594件のうち「インターネット」が2,726件と最も多く、次いで「テレビ」が2,171件、「ラジオ」が228件となった【図表3】。

※1 媒体別「インターネット」は広告だけでなく、企業公式サイトや通販サイトなどの表示も含む。