新井茂晃氏は、「ファッションを書く」という活動をしているテキストデザイナー。一般的に「見て」「着て」楽しむものと捉えられるファッションデザインの言語化に挑戦している。言葉にするのが難しい事象や感情を伝えるとき、新井氏は何を意識しているのだろうか。

テキストデザイナー

新井茂晃氏

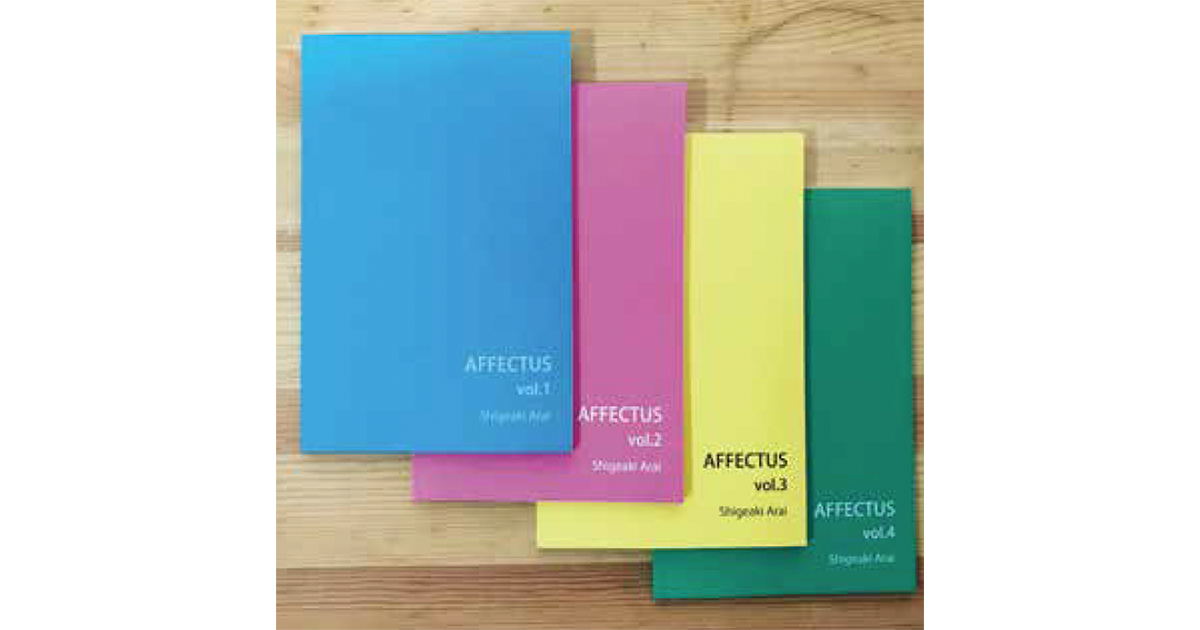

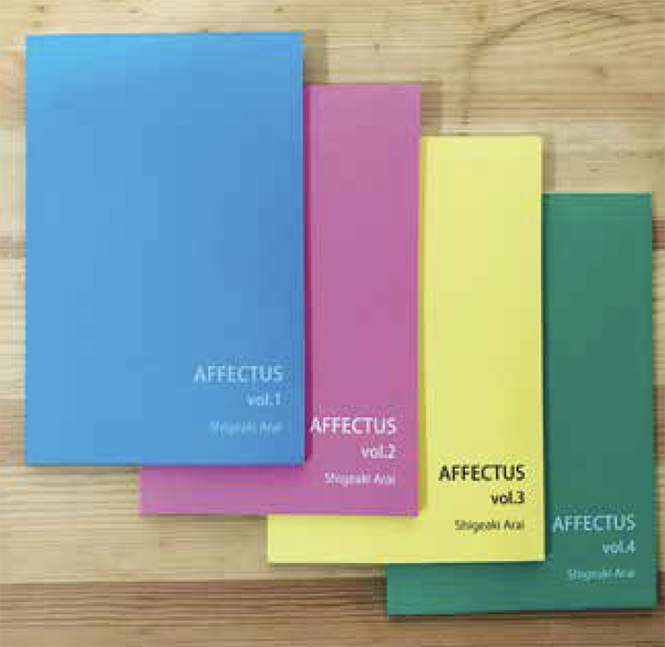

2016年より「ファッションを読む」をコンセプトに、ファッションデザインの言語化を試みる『AFFECTUS』をスタート。『TOKION』『STUDIO VOICE』『文春オンライン』などメディアでも執筆を行い、現在はカナダ・モントリオールのオンラインセレクトショップ『SSENSE』に参加し、Freelance Lead Japanese Copywriterとしても活動している。

「解説」がないと理解に戸惑う経験、ありませんか?

もともとファッションデザインに興味があり、自分の洋服ブランドを立ち上げたこともありました。私の計画の甘さや資金不足でそのブランドは休止することになるのですが、趣味として続けていたFacebookでの発信がきっかけで、「ファッションを書く」という活動を始めました。

Facebookでは、各ブランドから毎期発表されるコレクションを自分なりに解説していたのですが、それが自分の周りで好評で(笑)。もしかしたらこの道で自分が生かせるかもしれない!と考え、2016年から『AFFECTUS』という紙の書籍を自費出版。それ以来、ファッションデザインを言語化し、今はニュースレターでの配信をメインに、紙媒体のコンテンツとしても発表を続けています。現在はその活動を継続しながら、ショーや展示会の取材、メディアでデザイナーへのインタビュー、執筆も行っています。

コレクションの鑑賞を通して、「ファッションを書く」って何だ?と思われた方も多いですよね。そう思われて当然です。ファッションは「見て」「着て」楽しむものと広く認知されているので。

きっとデザイナーも、言語化できないことをファッションという形にして発信し、「見て」「着て」感じてほしいと考えているのだと思います。

では、わざわざ言葉にしなくてもよい事象を、あえて言葉にしようとするのか。それは、言葉でしか伝わらないことも少なからずあると考えているからです。発表されたデザインが今どんな価値を持つのか、ファッションの歴史的にどんな意味を持つのか、製作背景は⋯。どれも洋服を見て、各々が感じ取ることができる要素なのかもしれませんが、有名デザイナーのショーの映像などを見て、言葉による解説がないと、理解に戸惑う経験はありませんか?「これが服なの?どうしてこんな...