「わかりやすく伝える」ということを意識したとき、「論理的」という単語を連想する人は多いが、実際に論理的に物事を説明できると感じている人は少ない。そもそも「論理的」とは何なのか。論理的になるにはどうすればいいのか。小論文講座を運営する「vocabow小論術」校長、吉岡友治氏が解説した。

文章を書くことは水泳に似ている?

私はこれまで、論理的な文章を書くための方法について複数の著書で解説をしてきました。しかし、ときどき「吉岡さんの本を読んだが、論理的な思考になれません!」と言われることがあります。

たしかに、「論理的になる」ための方法がわかったとしても、実際に「論理的になれる」かどうかはわかりません。スポーツも一緒ですよね。速く走るための方法、高く飛ぶための方法を頭で理解できても、それが実践できるか、はまた別の話。「論理的になる」と聞くと、頭の中で行うことなので、理解ができれば実践できると思われがちなのですが、決してそうではないのです。

その意味で文章を書くことは水泳に似ています。バタ足の仕方、呼吸の仕方、手の掻き方をいくら丁寧に教えてもらっても、実際にプールで身体を動かしてみなければ、水泳は上達しない。人間は普通、手足を動かしてみて初めて、教えられたこととの自分の身体の乖離を意識し、それを埋めようと努力できる。その積み重ねで、自然と身体の動かし方は上達するのです。

文章や思考でも同じことで、教えを聞いただけでは、論理的に思考したり、話したり、書いたりはできません。言われたことを試してみて「うまく行かない」と悩み、なぜダメなのか、どうしたら良いか、とあがく。そのプロセスで、身体感覚として「論理的であること/ないこと」の区別に気づく。その過程をたどらないと、論理的にはそもそもなれないのです。

疑問が次々と解決される体験が「論理的」であるということ

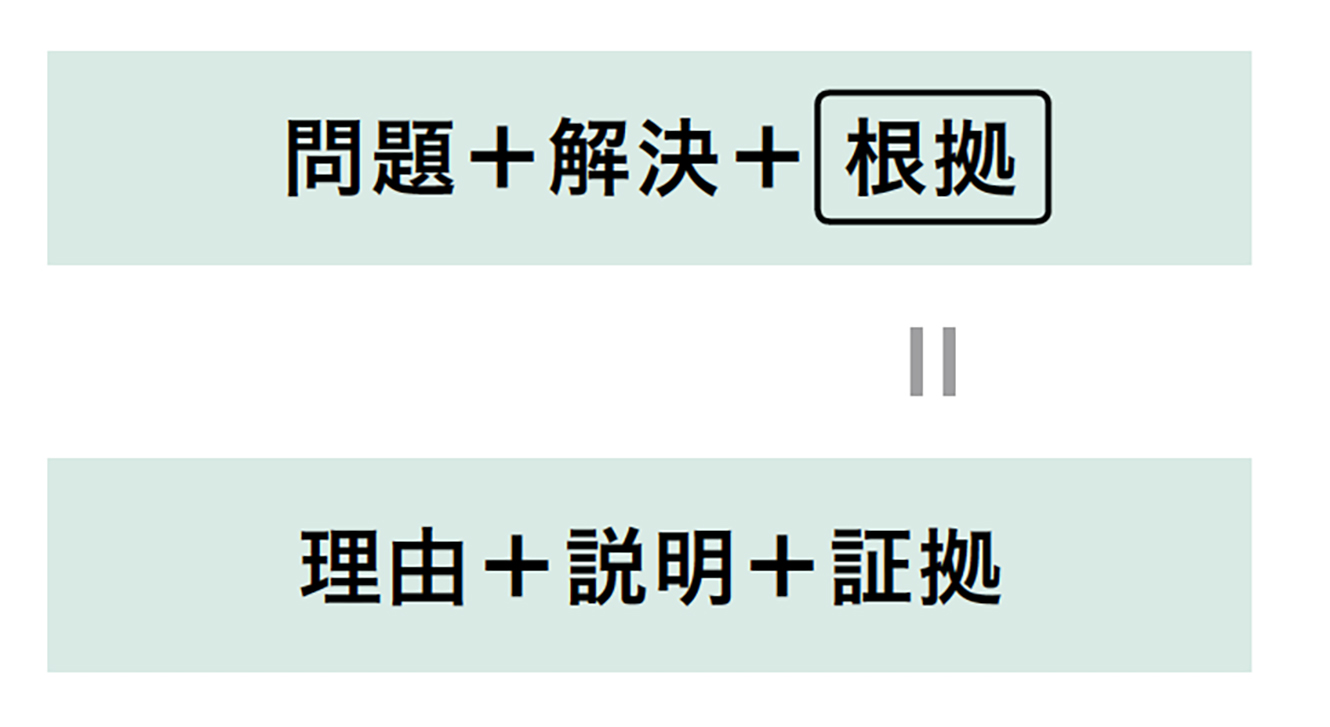

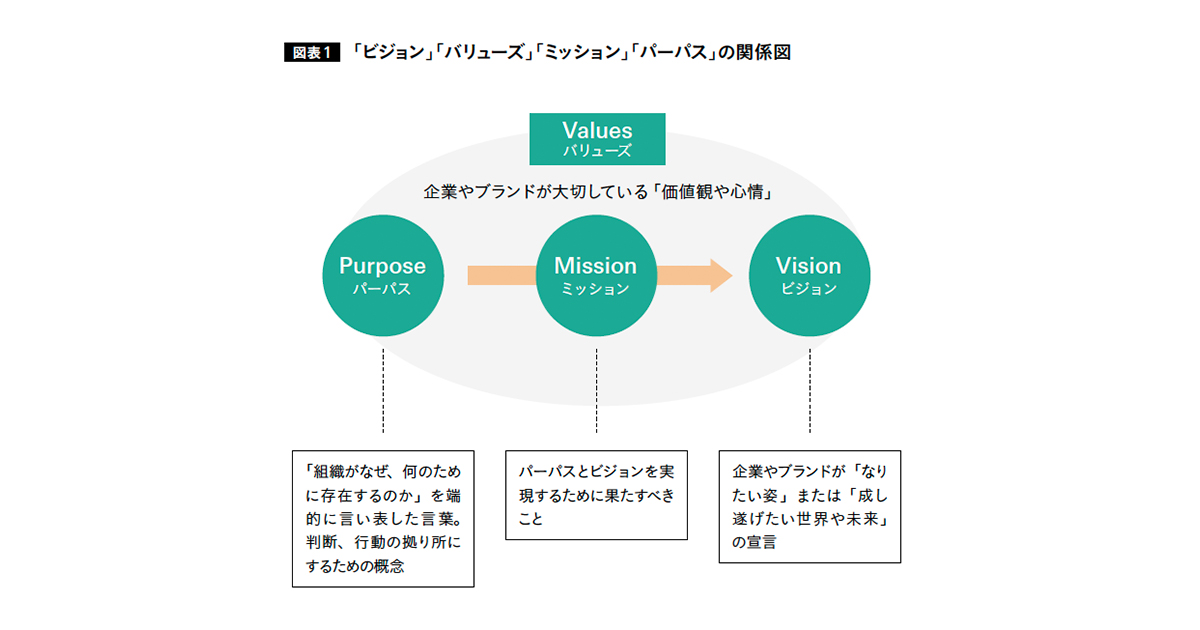

とはいえ、経験を積みさえすれば上達するというものでもありません。“正しい方法”で訓練することが必要です。論理的文章/思考は、まず一定の分節化された構造を取ります。それは「問題」と「解決」と「根拠」の3つ。共有された「問題」に対して、自分なりの解決法を示すとき、その解決が正しいと判断できそうな根拠を、「理由」と「説明」と「証拠」の3つで提示します【図表1】。

これは、人間が対話する構造に依拠しています。

例えば、誰かが主張したことに対して、他の人が「それはなぜですか?」と聞いてくると...