コピーライティングの極意

☑その言葉を発信して、「目標とする変化」をもたらせるか。

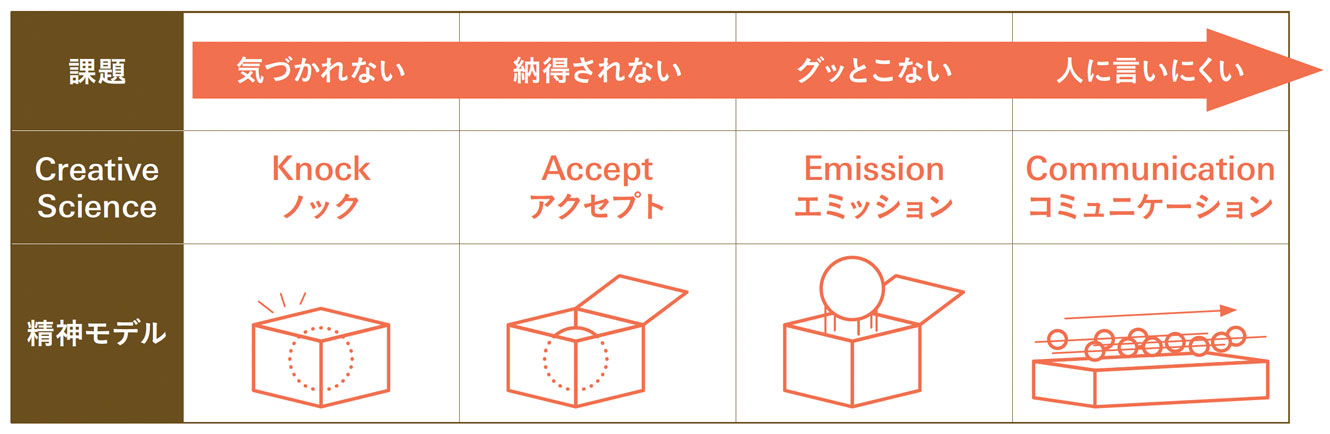

☑4つの失敗、「気づかれない」「納得されない」「グッとこない」「人に言いにくい」を超える。

☑SNS時代の相互コミュニケーションを生むための、余白と広がりをつくる。

「広告とは何か?」効果を生む、根源を考える

「広告とは何か?」。これは非常に難しい問いなのですが、あえて端的に答えるとすれば、「広告とは効果のあるコミュニケーション」だと思います。

たまに「いい広告だったんだけど物が売れなかったね」とか「いい広告だったんだけど、好感度が上がらなかったね」という話を聞いたりするのですが、やはり残念ながら、それは広告とは言えないのではないか?と思います。

同様に、「広告における言葉(コピー)とは何か?」と言えば、「効果のある言葉」ということになります。その言葉を発信したことで、「目標とする何らかの変化」が生活者や市場に達成されるということです。ここで勘違いされることがあって、「それならストレートに商品情報を伝えればいいのでは?」という意見が出てくることがあります。しかし、そうとも限りません。

単純にターゲットに「面白くない」「うざい」と思われてしまえば、そこで効果がゼロとなってしまうからです。特に大量の情報などは、一般的に嫌われることが多いです。一方で、商品と関係ない素敵ポエム的な言葉だけでも、やはり効果は見込めません。難しいものですね。

それでは、どうすれば「効果」が生まれるのでしょう?

私は大学時代を理系として過ごし、物理などを勉強していました。そこには数学ほどの明確さではありませんが、確かな仮説と理論がありました。そこから広告代理店である博報堂に就職してコピーライターになるのですが(その経緯については長いので割愛)、そこで私は大きな衝撃を受けました。

先輩・クリエイティブディレクターごとに、「正しい広告とはこうである」という話がまるで違うのです。違うどころか、全く逆だったりもするのです。ある人は「細かいディテールではなく、大きなビジョンが全てだ。大きければ大きいほどいい」と言います。一方で「大きな話とか大声とかダサいです。広告はお茶の間へのイタズラでしゅ」という方もいらっしゃいます。しかもさらに難しいことに、すべての方が大きく成功しているのです。

そのことから私は、これは自分には見えてないだけで、その全ての根源のところで、もととなる統一理論があるのでは?と思い立ち、独自に「クリエイティブ・サイエンス」という「効果をつくる科学」なるものを考案し、実践しています。その内容はちょっと複雑ですので、今回はそのさわりの部分だけをお話いたします。詳細は宣伝会議のコピーライター養成講座でも講義していますし、今度、書籍が発売される予定ですのでよろしければ⋯(宣伝)。

新CMの3割以上が「好き」「嫌い」ではなく「知らない」

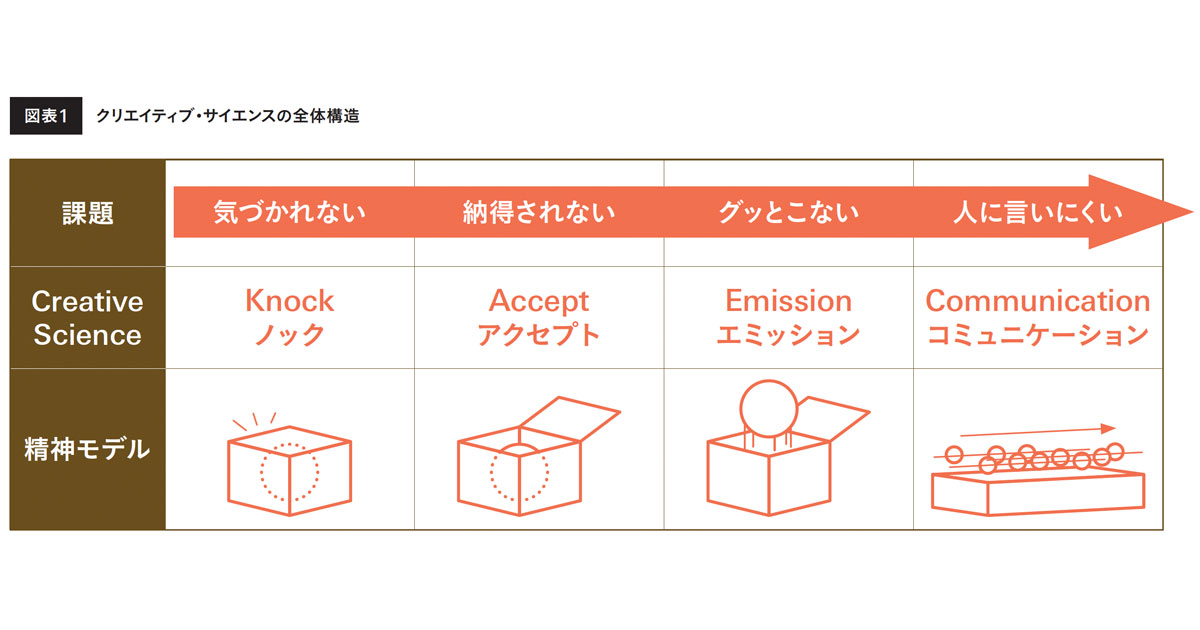

コミュニケーションは一般的に、4つの段階で失敗します。「気づかれない」「納得されない」「グッとこない」「人に言いにくい」この4段階です【図表1】。

図表1 クリエイティブ・サイエンスの全体構造

この模式図は、金属に電気が流れるときの図や、光電効果の図に似ていますが、人のココロを表したものです。箱の中に閉じこもっている丸い玉がココロですね。

1.この箱をノックして

2.扉を開けてもらい

3.拒絶の壁を回避して玉に刺激を送って外に出し

4.一気に流れをつくる、というのがクリエイティブ・サイエンスの全体構造です。

さて、意外なことに最初の「気づかれない」という段階ですでに失敗していることも非常に多いです。ある調査では、新CMの3割以上が「好き」でも「嫌い」でもなく「知らない」だったそうです。相当量を出稿していても、です。おそらく正確には、「覚えていない」ということでしょう。

特に現代では、ネットやSNSなども含めると、日々、非常に大量の情報に接触・処理する必要があり、視聴者に「あ、面倒くさい」とか「あ、なんか見たことあるアレね」と思われると、脳内で自動的に情報を遮断、消去されてしまいます。「情報大量系広告」や「定型的な広告」が失敗するのは、こうした理由によるところが大きいです。まあ、局所的ターゲットは、もともとその商品のコアファンなので、それでも機能しますが、幅広い層に伝わる効果は見込めません。

それならとにかく目立つように、変なことをすればいいかというとそうでもありません。2段階目の「納得されない」ですね。近年では特に、ネット上での「炎上」などがいい例ですが、到達はしても、真逆な効果となることもあります。

そして一番大事なのが3番目の「グッとこない」です。広告が意識されたとしても、「いまいち」とか...