組織・団体をランキングで評価することが多々あるが、これは企業や自治体などの魅力を示す一要素にすぎない。このようなランキングをうまく活用する方法は存在するのか。「都道府県魅力度ランキング2020(ブランド総合研究所)」にて脱・最下位を果たした茨城県でPRを担当する谷越敦子氏と、多くの自治体や団体をV字回復させてきた“逆境請負人”河西智彦氏に意見を聞いた。

マイナス要素も活用できる!重要なのは発信する“ファクト”定め

──ランキングなどの第3者による指標をどのようにとらえていますか?

谷越:「都道府県魅力度ランキング」などは、あくまで指標のひとつでしかないと考えています。人によって魅力の感じ方はそれぞれ。このランキングだけで各都道府県の魅力が表せているとは思いません。とは言え、茨城県は「都道府県魅力度ランキング」で2019年まで7年連続最下位。メディアからも注目されますし、県民の方からいただく声も多く、やはり無視できるものではないですね。

河西:いまは情報があふれている時代。人間に「失敗したくない」という感情がある以上、ランキングや口コミなど、第3者の指標は大きな力を持つと思います。広告やPRは人に動いてもらうことが目的なので、世の中の人が動くような指標を活用することはよくあります。

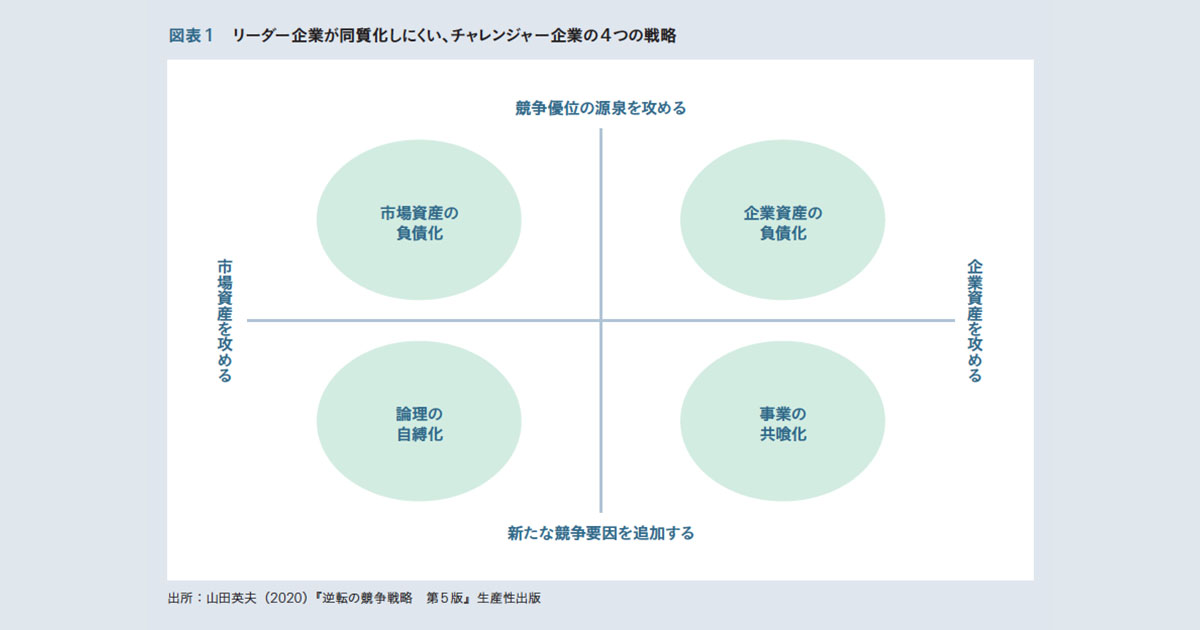

例を挙げると、2019年に姫路セントラルパークのWebムービーを制作した際は、「屋外施設 小学生満足度ランキング 関西TOP3」ということを動画のラストで打ち出しました。また、第3者の指標としては、大阪から本当は「約55分」で行けるのに意識調査をしたところ平均して「約3時間」もかかると思われていたという結果も載せ、「日本一、心の距離が遠いサファリパーク。」と表現しました。

これは自虐のように見えますが、「3時間かかると思われがちですが、実は55分」と自虐をしつつ強みをアピールしています。このように、マイナスの内容をプロモーションに活用することも可能だと思います。

河西氏が2019年に手掛けた姫路セントラルパークのWebムービー。自虐要素をアピールに変換している。

──茨城県では、最下位という結果を逆手に取った事例などはありますか?

谷越:ランキングの発表は例年10月頃ですが、茨城県に注目が集まるため、そのタイミングで県が推したいと考えている情報を積極的に発信するといったことを行っていました。

例えば、茨城県が生産量全国1位である栗などの秋の味覚や、ブランド力を向上させたい農産物などをアピールしたりしていましたね。また...