マーケティングや広告などを専門に学べる大学・学部がありますが、そうした場では以前から「宣伝会議賞」を授業に取り入れるケースが多くありました。「宣伝会議賞」を授業に取り入れる理由はどこにあるのでしょうか。ゼミの活動で「宣伝会議賞」に挑戦する阪南大学の大野茂教授とゼミの卒業生に話を聞きました。

日常に溶け込んでいる広告 制作の裏側を体験させる

「宣伝会議賞」はこれから社会に出ていく大学生の応募が多いことも特徴のひとつだが、個人応募だけでなく、大学の授業に取り入れられ、ゼミなどのクラス単位で挑戦するケースも多い。「宣伝会議賞」を授業に採用する理由はどこにあるのだろうか。阪南大学で広告や放送のメディア論を研究している大野茂教授は、「宣伝会議賞」の魅力について、学生たちに、広告を「自分ゴト化」させるのに最適な教材だと語る。

「私のゼミでは、3年生を対象に『宣伝会議賞』に応募させるようにしています。広告は日常生活のあらゆるところに存在していますが、学生たちは広告がどのようにつくられているのかも、コピーライターという存在も知りません。どうすれば学生たちが少しでも広告ビジネスに触れられるだろうかと考えたとき、『宣伝会議賞』への応募を思いつきました」(大野氏)。

広告制作の裏側を知らない学生たちは、どうしてもビジュアルや出演する俳優などに注目してしまい、広告コピーの存在には目が向かないケースが多いという。

「あの1行を絞りだすために、どれだけの時間と労力をかけているのかということを、学生たちに知ってほしいと思っていましたが、何事も実際に触れてみたり、やってみたりしないとその大変さを知ることなんてできませんよね。他人事だった広告を『自分ゴト化』させるためにも「宣伝会議賞」は良い教材だなと感じています」。

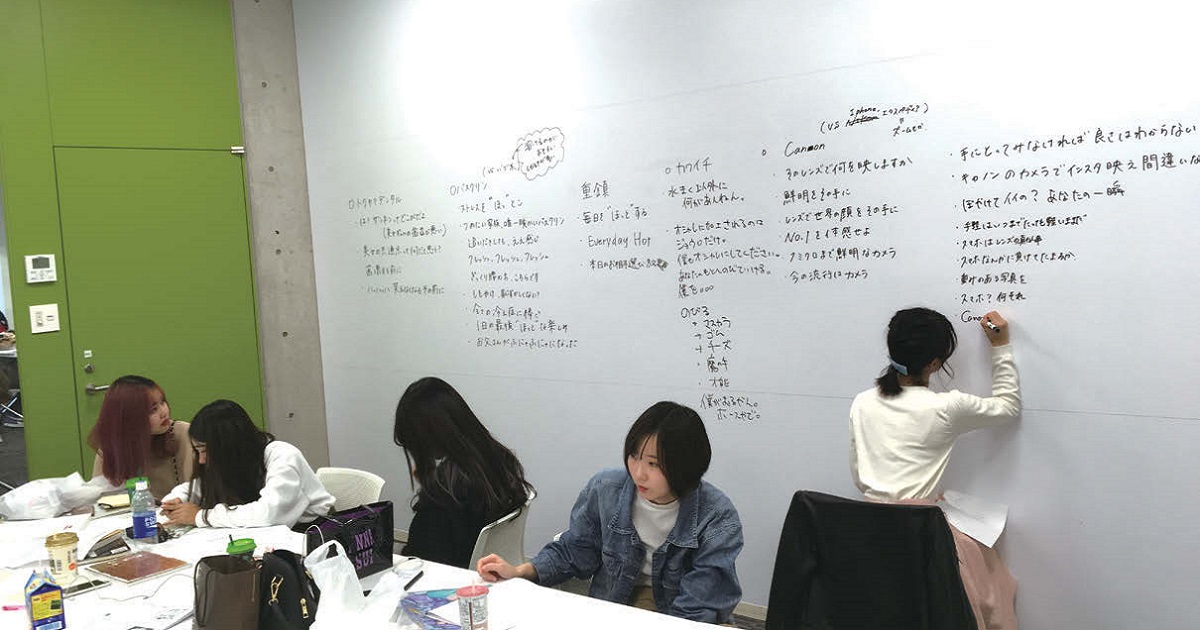

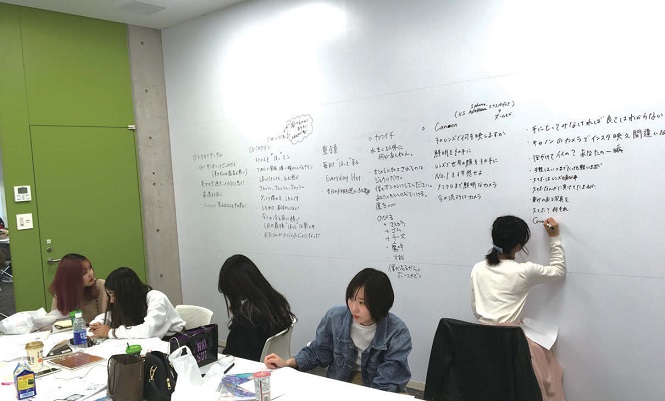

阪南大学 大野ゼミでのコピー制作の様子。「宣伝会議賞」に挑戦する際は、学生たちが主体となり、思いつく限りの作品を出し合う。

プロと同じフィールドで戦い社会とのつながりを体感する

大野氏は、もともと電通に勤務していた経験があり、そのノウハウを生かして、学生たちがメディアについて主体的に学べるような教育環境づくりに力を入れてきた。「宣伝会議賞」は...