コロナ禍で加速した、日本社会におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)。デジタルに対する利用者の意識は大きく変わった一方で、多くのサービスは海外企業によるものだ。日本企業のDXと、デジタル化がもたらす「デフレーミング」について、情報経済学を専門とする、東京大学大学院 情報学環の高木聡一郎准教授が解説する。

デジタルサービスの劇的な普及 利用者の体験がDXを加速させる

新型コロナウイルス感染症は多くの人々の健康を脅威にさらしているだけでなく、世界経済にも深刻な影響をもたらしています。世界銀行が2020年6月に発表した予測によると、2020年の世界のGDPは5.2%のマイナスになるとされています。

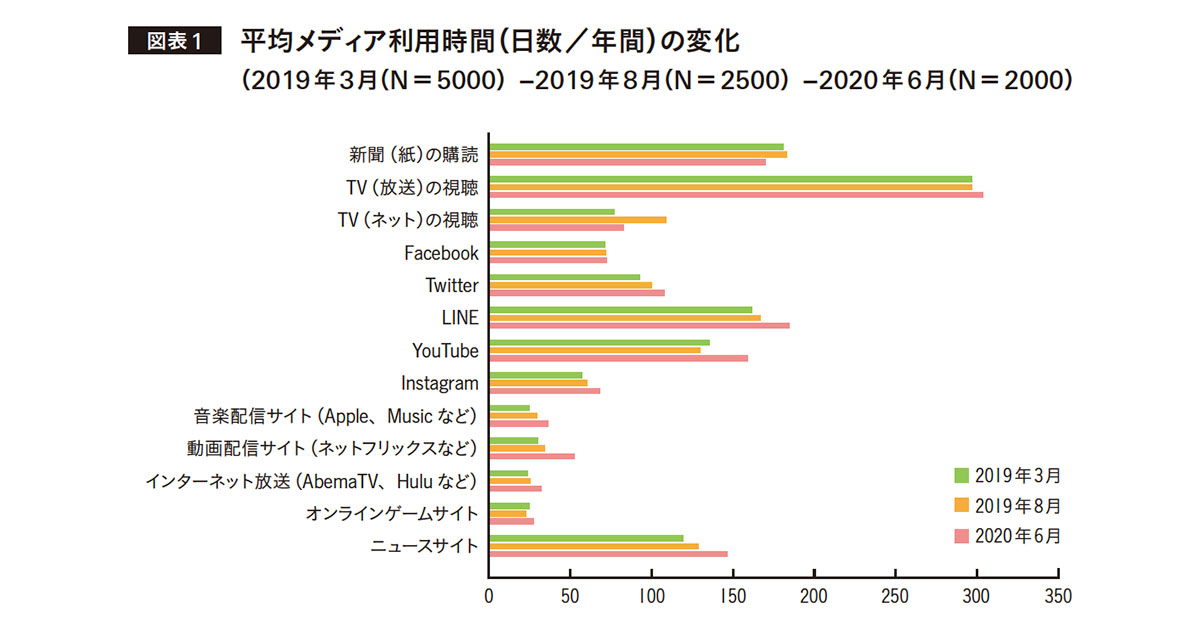

このように大変厳しい状況ですが、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の観点から見ると、技術の活用が一気に進んだという側面も見られます。例えば、テレワーク・在宅勤務はもはや当たり前となりました。東京都内の企業では、テレワークの普及率が2020年3月時点で24.0%だったのに対して、4月には62.7%まで一気に増加しました(東京都防災ホームページより)。教育現場でも高等教育を中心にリモート化が進んでおり、筆者が所属する東京大学でも、春学期は全てオンラインで授業を実施しています。

また、食事などのデリバリーも大きく普及したもののひとつです。以前から、隣国の中国では美団、アーラマといった事業者によって、同様のデリバリーは普及していましたが、こうしたサービスが日本でも普及しつつあります。さらには、感染を避けるためフィットネスクラブはオンラインで講座を配信、YouTubeではヨガのコンテンツなどが人気を博しています。

コロナによって、ユーザーがあらゆるサービスについて「同じことがデジタルでできるのではないか?」と問い直す習慣ができたことが、最も大きな変化だと言えるでしょう。

その一方で、日本経済という観点からみると、こうしたDXを支えているサービスの中で日本発のものは少ないというのも現実です。オンライン会議システムは、Zoom、Skype、Teams、WebExなどが代表的なものですが、いずれも米国に拠点を置く企業が提供しているものです。映像・エンタテインメント分野のDXを牽引しているのはAmazonやYouTubeですし、デリバリー分野ではUber Eatsが日本で存在感を高めています。

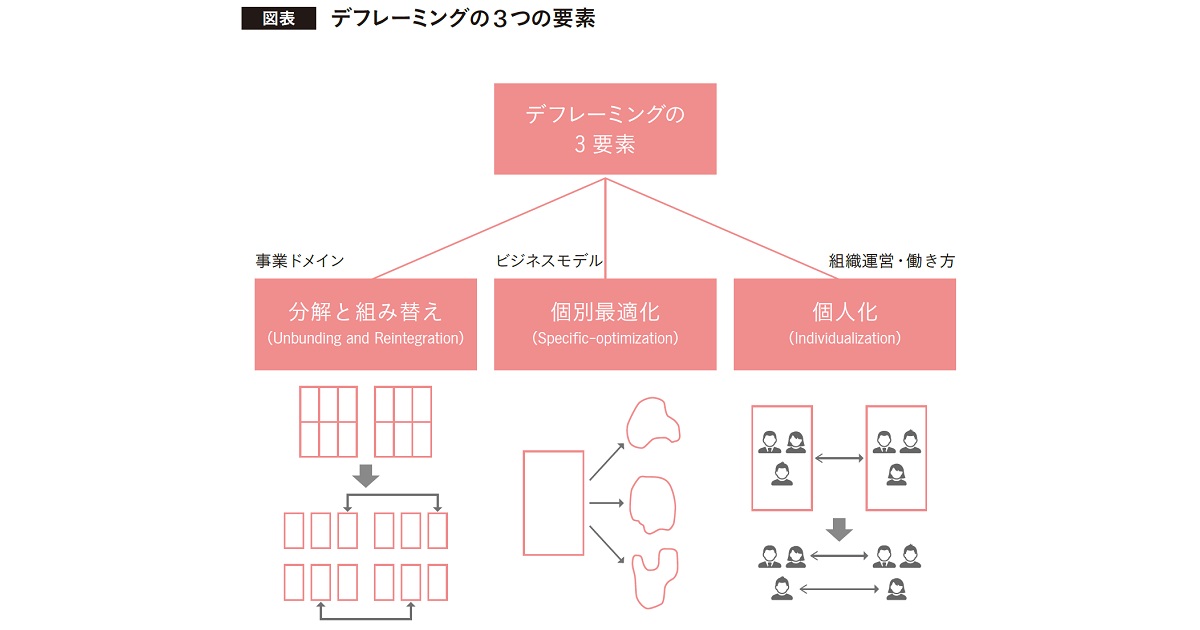

もちろん...