労働力人口が減っていく中で、伸び続けている外国人労働者。協働する機会が増えていく中で、社内や現場でのコミュニケーションを効果的かつ円滑にとるにはどうすればよいのか。企業広報の経験と異文化理解の専門家である、宮森千嘉子氏が解説する。

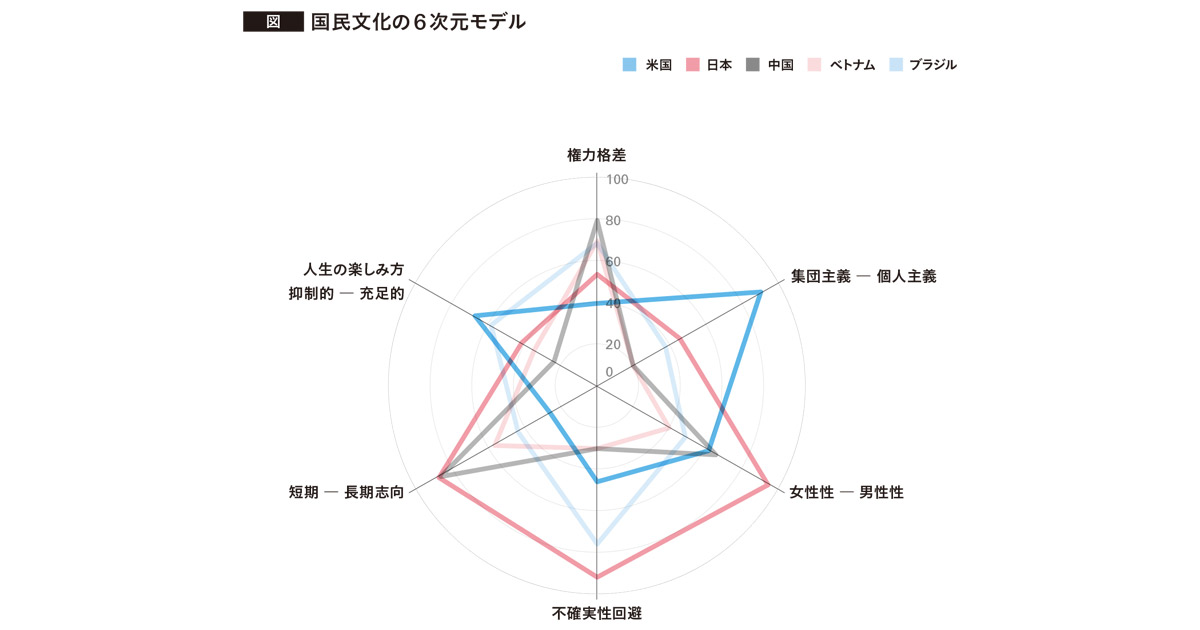

文化・価値観を定量的に比較するホフステードの6次元モデル

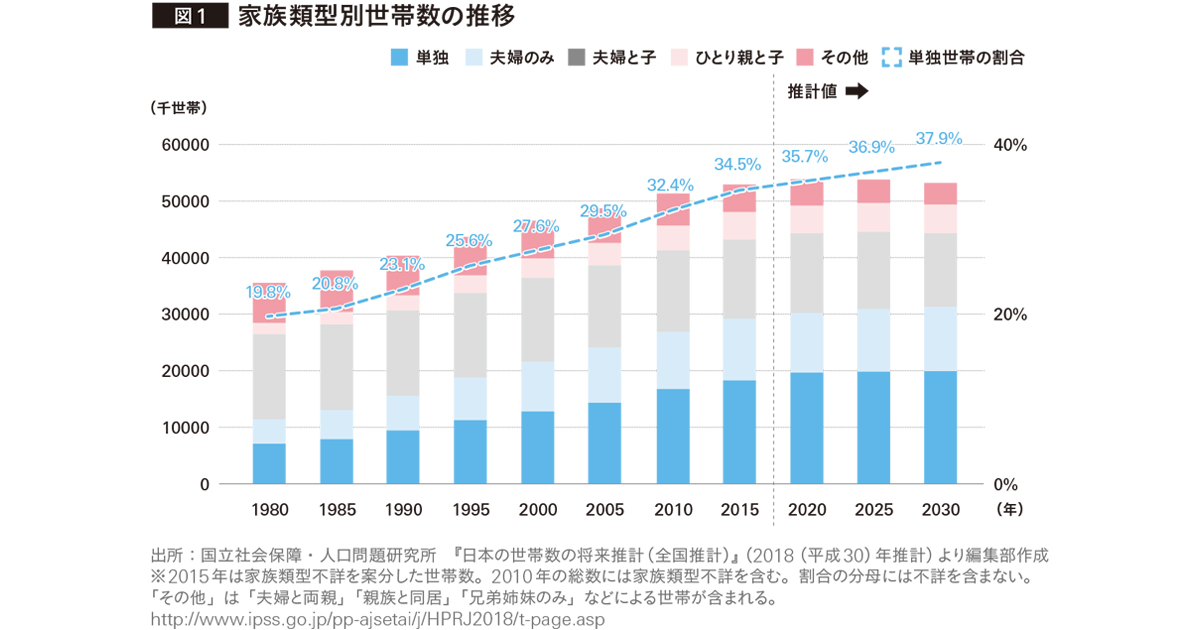

2019年10月末時点、日本で働いている外国人は前年比13.6%増の165万8804人で、7年連続で過去最高を記録しました。出身国は中国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ネパール、韓国、インドネシアと多様化。外国人を雇用する事業所数も過去最高の24万2608カ所(前年比12.1%増)となっており(※1)、今後ますます、多様な外国籍社員を採用し、ともに働く機会が増えていくでしょう。

しかし現場では、コミュニケーションや仕事の進め方の違い、人間関係のもつれなどから、様々な課題やトラブルが発生しています。

この課題を解く鍵となるのが、「多様な文化的背景の中で、効果的に協働する力:CQ(Cultural Intelligence)」です。コミュニケーションの誤解や混乱の原因は、言葉よりもむしろ自国と、相手の文化を理解していないことにあるからです。文化とは、「ある集団と他の集団を区別するための、心のプログラミング」(※2)。国の文化は、物心ついたときから思春期までの間に、ものの見方や考え方の基本となるオペレーティングシステムとして、無意識のうちに私たちの心に埋め込まれます。

従って、様々な文化的背景を持つ人々と職場で協働していくためには、自分の無意識を意識化し、自分の当たり前が他人の当たり前ではないことを理解し、世界を認識する方法を広げていく必要があります。CQは誰もが開発できる能力ですから、まずは自国の文化を理解し、相手の出身国の文化の価値観を相対的に理解することから始めましょう。

それには、経営と文化の父と言われるヘールト・ホフステード博士が開発した、「国民文化の6次元モデル」が役立ちます。人間社会が持つ普遍的な6つの課題に注目して、その度合いを0から100に数値化し、文化の違いを客観的に視覚化したこの6次元モデルは、違いから新しい協働関係を生み出すエントリー・ポイントになります。

ホフステードの6次元モデルで日本と米国、中国、ベトナム、ブラジルを比較してみると...