- イベント参加者は全員記者。「拡散して!」ではなくて「良い体験」を提供しそれが自然に拡散していくことが大事。

- イベント成功の秘訣は期待値のコントロール。事前の期待値を上げすぎない、盛りすぎない。

- ユーザーの行動、反応のフローをマップに描くことでユーザー起点の設計ができる。

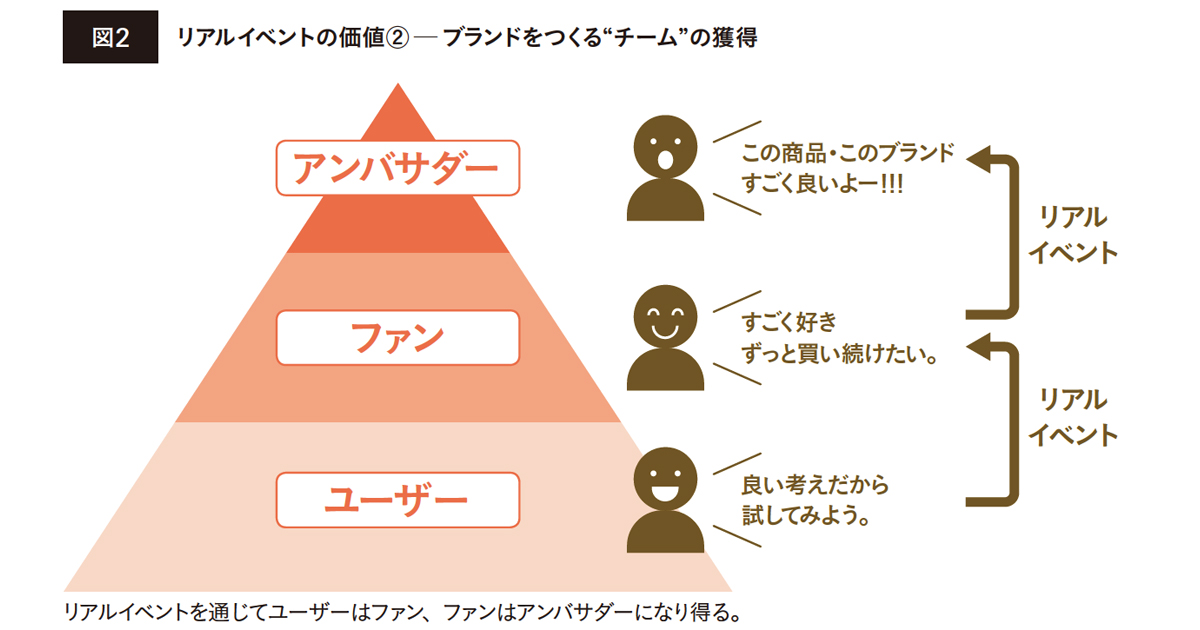

魅力的なブランド体験につながるイベント企画のポイント

人類総メディア化時代におけるイベント設計

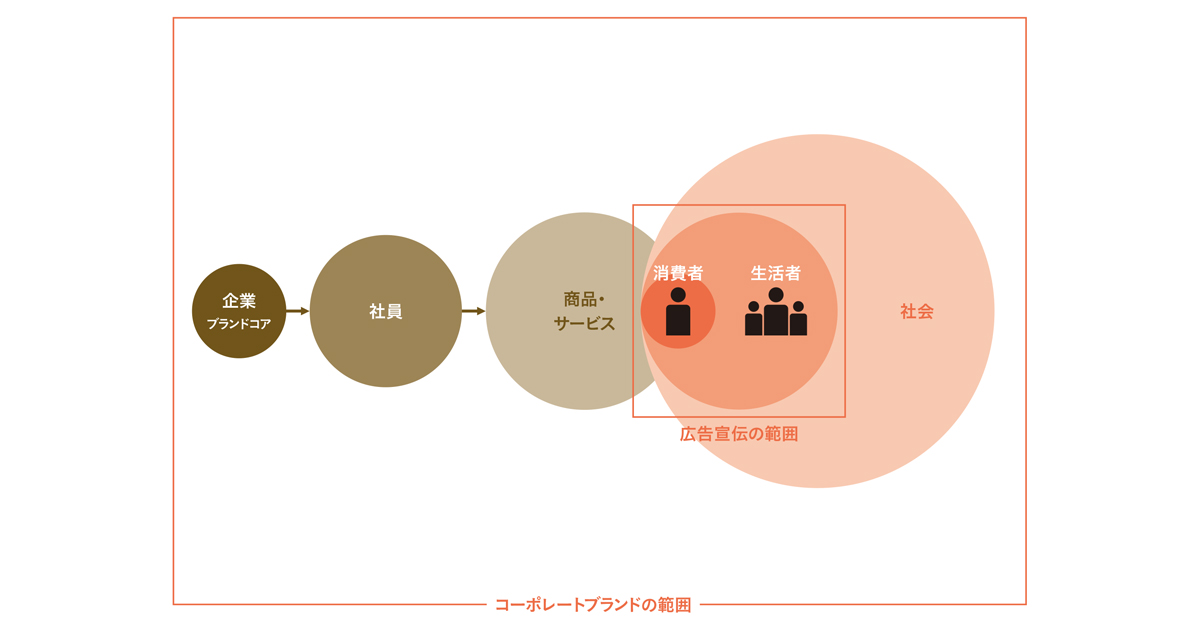

ブランド体験としての"深度"において、イベントは最も優れている手法だと言われます。またイベントはメディアの取材が入りやすいといったPR価値があるほか、ユーザーによる拡散も期待できるという強みを持っています。場合によっては、デジタルでバズを狙った企画を仕掛けるより、イベントのほうが効率が良いというケースもあるかもしれません。

生活者のデジタルシフトは、イベント施策のあり方を一変させたと感じています。スマホとSNSの浸透によって、一人ひとりがメディアとしてイベントについて発信するようになったからです。日々、SNSに投稿するためにネタを探して、フォロワーを集めたり、注目を浴びたいと考える生活者が増えています。

また数年前にTwitterの仕様が変更されて以来、いま話題になっている投稿を、誰でも見ることができるようになりました。「こういう投稿をするとウケる」といった公式すら学習し始めているのです。

そうした生活者が、まさに"全員記者"としてうろうろしているのが現在。自分というメディアに、人を誘引したい記者が1億人いるような時代です。

近年は、SNS上で写真の共有も盛んに行われるようになりましたが、5G時代には動画での拡散が増えることでしょう。そうなると、動画で映えることは何なのかも、考えていかなければならないと思っています。

参加者の人生の貴重な時間を無駄にさせないイベントを

深いブランド体験を与えるイベントは、参加者がファンになってくれる可能性もあれば、その真逆の結果となってしまう可能性もあります。イベントの効果を測定するのは難しいもので、可視化しやすいSNS上での拡散がKPIとされることも多いですが、イベントに来たユーザーがそのブランドを好きになるということが何よりも大事です。

そこで、イベント設計においては、"参加者の人生を無駄にさせない"という考え方が基本になると思っています。マルシェや展覧会など全てのイベントに言えますが、イベントは参加者の善意のもとに成り立っています。それにもかかわらず、広告宣伝を使ったイベントとなると、参加者の体験性や貴重な時間を奪うことに対する責任を置き去りにされてしまうことがあります。

そのため私自身、押し付けではなく楽しい場をつくるように心がけていますし、体験したことで「良い休日になったな」と思ってもらえるイベントを設計できれば、自然に拡散してくれるのではないかなと思っています。

イメージとして、文化祭を思い浮かべてもらうとわかりやすいかもしれません。「かき氷が美味しかった」「ダンスが良かった」など、押し付けではない面白い体験が様々あって、それら全体を振り返ると自然と文化祭を広めたいと思えるようなものだと思います。文化祭のようなイベントができれば、広告として伝えたいことは自然に伝わるのではないかなと思います。

私が手掛けた事例で、こち亀40周年を記念して東京・浅草の遊園地花やしきで実施した「亀やしき」というイベントを紹介します。"両津勘吉プロデュース 低予算型テーマパーク"という建付けにしています。

着目したのは、漫画では主人公の両さん主導のイベントが数多くあったものの、現実では40年間で一度も行われていなかったこと。ファンが納得できるブランド体験を提供するために、徹底して両さんになりきってイベントを設計しました。

また亀やしきでは、「夏の大事な一日を棒に振ってみないか?」というコピーを打ち出しました。"参加者の人生を無駄にさせない"という考え方と矛盾するようですが、このコピーには"期待値をコントロールする"という大きな狙いがあります。

イベントにおける期待値コントロールは非常に重要で、下げすぎもよくないのですが、当然ながら上げすぎると期待と現実の間にギャップが生まれてしまいます。期待値にはイベントの入口となるコピーが大きく関係していて、よくある「素敵な一日になります」といったふわっとしたコピーでは期待値をコントロールできないのではないかなと思います …