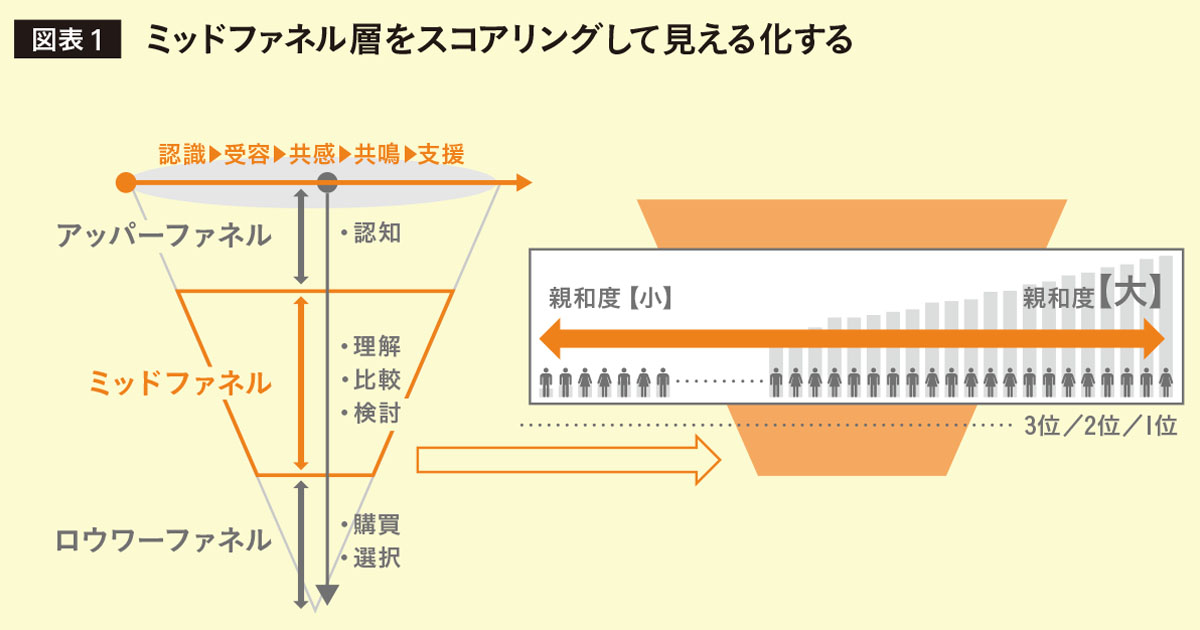

関与度の低い商材であるお菓子。さらに小売を介して販売するため、メーカーが直接接点を持つことは少なかった。しかし、ミッドファネルを埋めるうえで、関与度を高めていくことが競合との差別化につながる。その取り組みをカルビーの松井淳氏に聞いた。

POINT 1 ファンと直接接点を持ちエンゲージメントを高め続ける。

POINT 2 自然発生的な話題への対応が、顧客とブランドの絆をつくる。

POINT 3 コラボ施策で別ブランドのファンにも寄り添い相互効果を高める。

ファンサイトで顧客の声を聞く 愛されるブランド「じゃがりこ」

1995年に発売、すでに一定の認知度を獲得しているロングセラー商品の「じゃがりこ」。多くの人にブランド名が「知られる」状態にある、同ブランドでは「買う」の動機づけをどのように行っているのだろうか。

「じゃがりこ」が近年、力を入れてきたのがファンとの直接のコミュニケーションだ。代表的な取り組みとして2007年から開設しているファンサイト「じゃがり校」がある。このサイトはファンとの商品開発や「じゃがりこ」をより好きになってもらうことを目的に運営しており、「じゃがりこ」を好きな消費者が多く参加している。

「じゃがりこ」のブランドマネジャーを務める、カルビーの松井淳氏は「菓子は、家電のように生活が一変するような商品ではありませんし、なくても困らない商品だと考えてきました。ですがブランドマネージャーを引き継いだ時、『じゃがりこ』がとても愛されているブランドであることに驚きました」と話す。

ブランドが持つ特長である、消費者との強い絆。この絆を生かす形でマーケティング施策は企画されている。特に「じゃがりこ」と消費者の絆の強さを感じるのが、前述の「じゃがり校」。このサイトのそもそも始まりが、消費者からの手紙がきっかけだったことからも、ファンの熱量を感じる。

「発売当初から、ファンの方からの手書きでいただいたお手紙を手書きでお返しするという取り組みをしています。このコミュニケーションをもっと進化させられるのではないか、と考えて生まれたのが『じゃがり校』です」。

そのまま運営していくと、参加者が固定化してしまう懸念がある。そこで、学校というモチーフを活かして、試験を経て入学し、3年で卒業するという工夫をしてきた …