テクノロジーの進化に伴い、組織としてのあり方やマーケティングの役割も、その進化に伴った変化が求められています。迅速な決断が求められるなか、マーケターとして必要なことや組織のあり方について、富士フイルムビジネスエキスパートの五井裕之氏に聞きます。

データカオスの時代 担う組織は

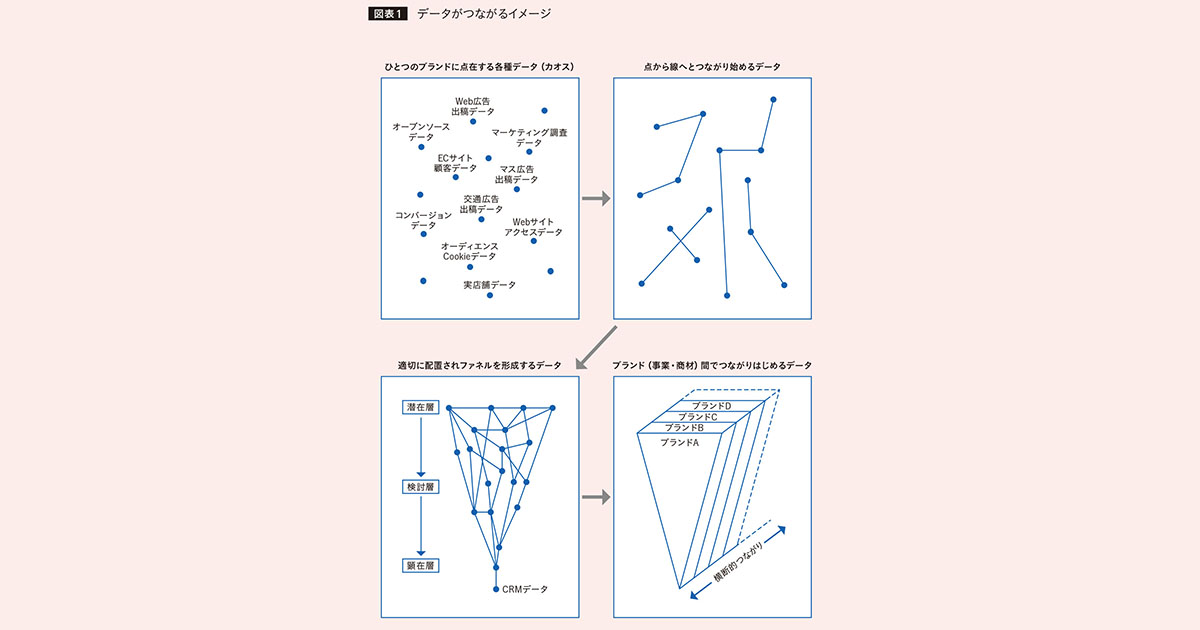

データ、データ、データ。マーケティングに関するあらゆるデータは日々広告主サイドに集約され続け、それらは企業内のさまざまなセクションに蓄積・点在しています。マーケティング活動において次に何を行うべきか、いつ誰に対して行うべきか、打ち手は何か、課題解決のための最適なアクションは何か、もとより課題は何か。それらの答えは、蓄積された膨大なデータの中に潜んでいます。

天と地が混じり合った状態を混沌と呼びますが、昨今ではデジタルテクノロジーの進化によりファネルのアッパーからボトムまでがつながりつつあります。データが一定の秩序を持って整理され、迅速な意思決定、効果検証、改善といった一連のマーケティングプロセスを確立することが可能になり始めているのです。

このような状況が指し示すことは多くの広告主企業にとって明るい未来に他ならないわけですが、一方でデジタルやデータに特化した組織や役割、人材を企業内部に確立することが困難であることも事実だと思います。

今回、デジタルマーケティングに関わるインハウス部門の一員としての立場から、現組織の成り立ち、役割、あるべき姿についてなど、話を進めていきます。

コピーライターからデジタル広告の世界へ

まずは広告に携わる多くの方にデジタルの世界に飛び込んで欲しいという思いもあり、現組織の発足経緯からお話しします。

私は今でも自分自身を"宣伝会議出身"だと自負しています。というのも、かつては宣伝会議のコピーライター養成講座に通い、無我夢中でコピーライティングに挑み、つまりデジタル全盛以前の表現や作法を追い求めた時期を経験しています。いくつかの賞をいただく幸運にも恵まれ、名刺にコピーライターの肩書きを入れることができたわけですが、その後、デジタルの世界へ飛び込みました。2010年、運用型広告配信を業務とする組織を社内に立ち上げることになったのです。

転身のきっかけは色々とありますが、大きくは2点。まずひとつ目は、『ザ・コピーライティング(ジョン・ケープルズ著)』という本に出会ったことでした。その中で語られていることは一貫して"モノを売るためのコピーライティング"についてでした。

認知を取るためのコピーライティングや広告表現というものは確かにあります。しかし、私の中では広告活動のゴールはモノを売ることだ、という考えが強く、広告を見たユーザーが実際に購入したのかを計測したい、それが広告の良し悪しだろう、と考えていました。なんとケープルズ氏は、モノを売るためのコピーライティングから注文に至ったかの計測までを1900年代の前半、すでに行っていたのです。デジタル広告であれば、これがもっとシンプルにできる。私はそう思いました。

ふたつ目は、デジタル広告のプラットフォームを利用すれば、ユーザーと直接的につながることができるという点です。広告は誰に向けてつくっているのか、というシンプルで本質的な解がそこにはありました。グーグルは一貫してユーザーを中心に置き、広告およびコンテンツのリスト提供を行っています。その思想は私が考える広告コミュニケーションのあるべき姿とピタリと合致しました。まずは、グーグルを追おう。そう決めました。

組織発足当時はもちろん私ひとりでした。月額10万円のリスティング広告からのスタート。SEM資格を取得し、アカウントを組み、キーワードと広告文を作成し、配信する、といったことから始めたのです。初めてコンバージョンをカウントした時は本当に嬉しかった。そのコンバージョンはケープルズ氏に捧げることにしました。自らのアイデアや表現に対する反応がダイレクトに現れる様は今でも刺激的です。

その後、YouTubeのTrueView広告のスタートやDSPの誕生、3PASといった、アドテクノロジー全盛期を迎えることになります。宣伝やマーケティング担当者へデジタル広告の提案を続ける過程で、私は終始一貫してグループ内にデータを蓄積していくことの重要性を唱え続けました。小規模の案件でもその重要性に変わりはありません …