これからの社会を牽引していくミレニアル世代は、家族という単位では、どのような買い物行動をしているのでしょうか。ミレニアル世代の特徴から、今後の新・買い物行動について紐解きます。

「○○離れ」のミレニアル世代が子育て世帯を牽引する日

「ミレニアル世代」とは、1980年代から2000年頃に生まれた世代のこと。米国では、1981~2000年頃に生まれた若者をこう呼んでいます。現在、ミレニアル世代は世界人口の約3割を占めており、世代として「最大勢力」であるとして大きな注目を集めています。米国のミレニアル世代の特徴として挙げられるのは、下記のようなものがあります。

(1)マイノリティグループ(ヒスパニック系・黒人など)が4割以上を占め、フラットな人種意識を持つ。

(2)高学歴(25~34歳の34%が大卒)

(3)学生ローン(=奨学金)の借金が多く、平均3万5千ドル(05年比1.75倍)を背負う。

よりフラットな意識を持ち、知的水準も高いミレニアル世代。さらに不景気が当たり前の中で育っているので、他の世代と比べて消費にシビアであることも、この世代の大きな特徴です。

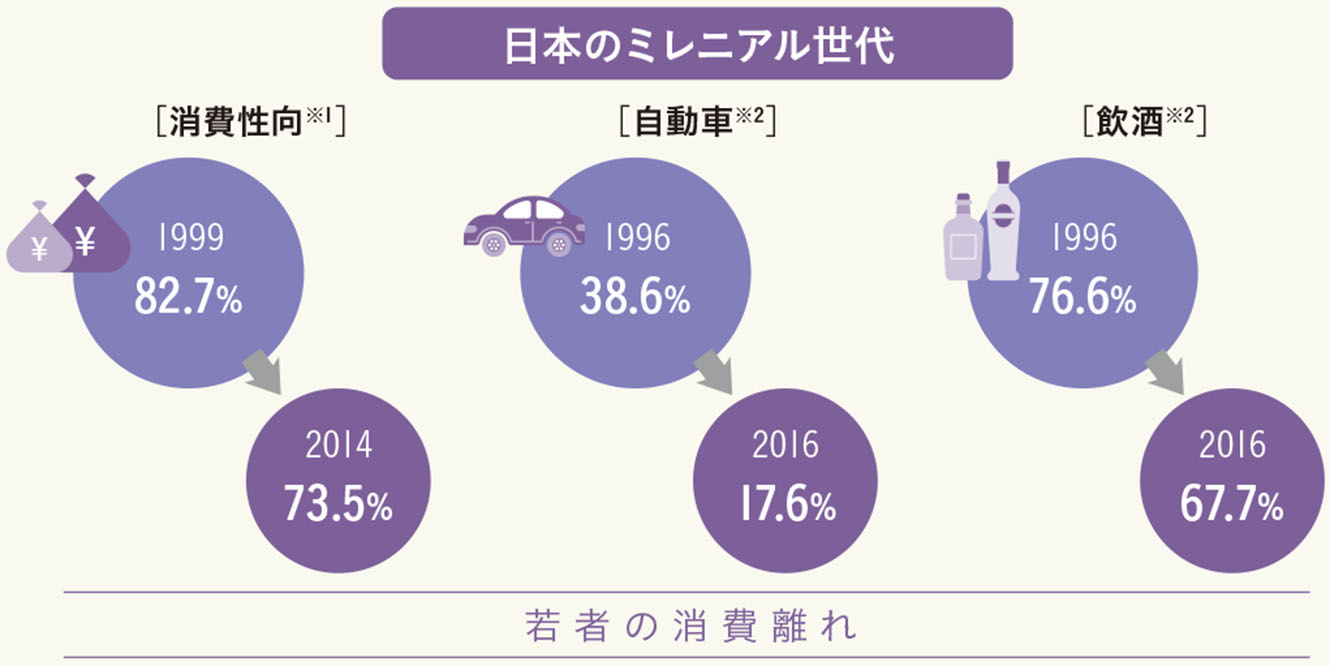

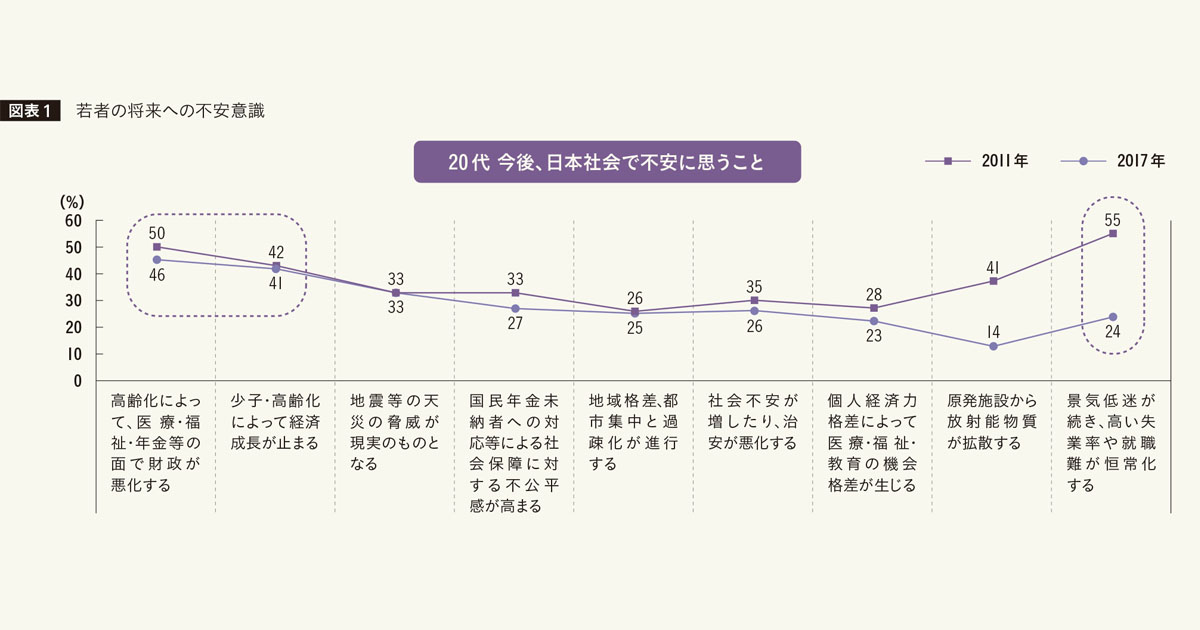

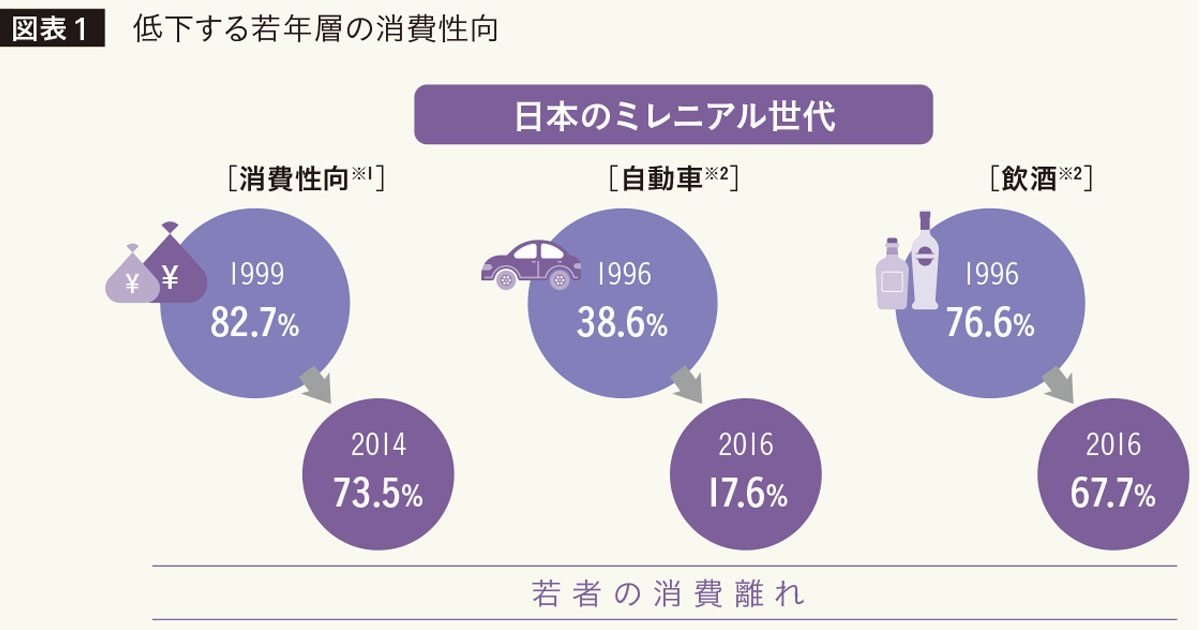

一方で、日本のミレニアル世代はどうでしょうか。やはり「消費離れ」の傾向がはっきり見られます。総務省の「全国消費実態調査」の結果を見ると、30歳未満の勤労単身世帯の消費性向(所得に対する、消費金額の割合)は、1999年の82.7%に対して、2014年には73.5%と、15年間で10ポイント近く落ちています(図表1)。さらに自動車の趣味率、飲酒の有無などを見てもその減少傾向は明らかです。

彼らの育ってきた時代背景をみると

(1)家庭科を男女共に習い、共働きが当たり前化する時代を過ごし、男女平等意識が強い。

(2)インターネット、スマホなどのデジタルツールの普及と共に成長しているために、効率志向が強い。

(3)成長なき失われた20年に育ち、世の中が大変な中でも「現状を楽しむ体質」を身につけている。

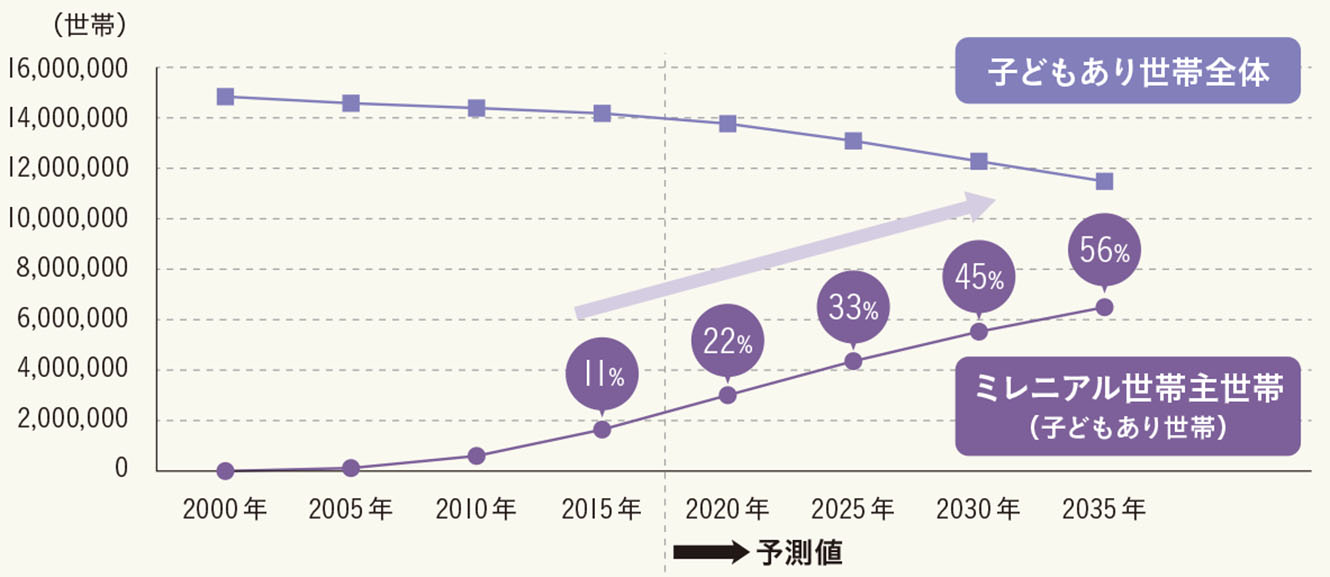

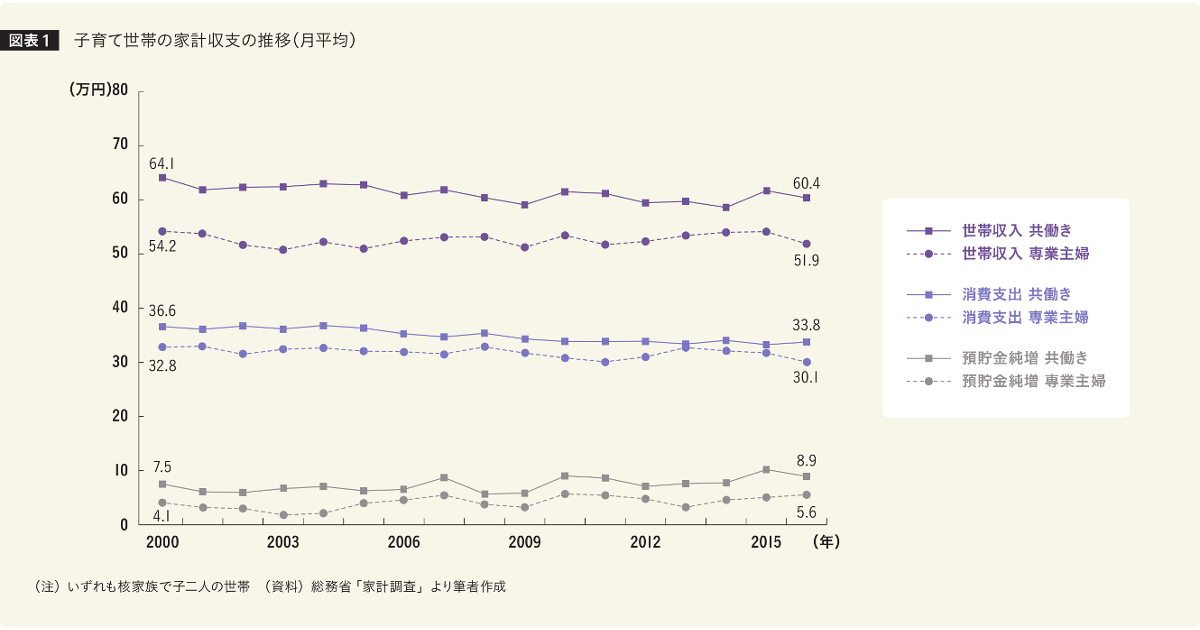

という特徴も挙げられます。このような前の世代と比較しても特徴的な意識を持った人びとが、いま成長し、結婚する。平均初産年齢は30.4歳ですので、子どもがいる世帯を形成する時代に入っています。今後は、彼・彼女らのような新しい感覚をもった家族が増加し、2025年には家族世帯の3割を超え、家族消費を牽引し始めるのです(図表2)。

ミレニアル家族は「身の幸(さち)家族」

そんなミレニアル家族の生活・買物実態に私たちは注目し、全国の25~34歳で6歳未満の子どもを持つミレニアル世代の母親に対して「ミレニアル家族生活実態調査」と題してアンケート調査とインタビューを実施しました。45~54歳のアラウンド50世代家族との比較から見えてきた、ミレニアル家族の3大行動原則をご紹介しましょう。

行動原則(1):偏らない

固定的分担から、流動的分担へ ~役割も責任も時間も、家族みんなで柔軟に分散~

ミレニアル家族は家事の役割を固定化せずに流動的に分担し、責任や時間を家族の間で柔軟に分散する傾向があります。インタビューをしてみると「上の子のお風呂と寝かしつけはパパ。それがうまくいったらママとバトンタッチして皿洗い」「時間がある時はパパが保育園に子どもを送る」といった日頃の行動が聞かれました。

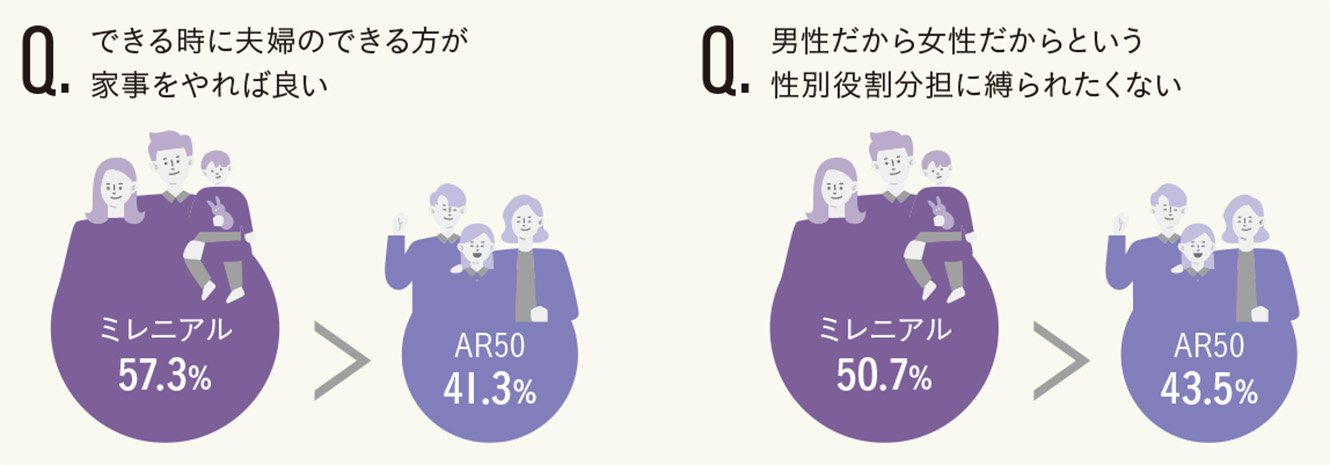

意識データでも、ミレニアル家族で「できる時に夫婦のできる方が家事をやれば良い」と考える人は57.3%、「男性だから女性だからという性別役割分担に縛られたくない」と考える人は50.7%にも上ります(図表3)。

また、この世代の夫が担っている日常的な家事は、ゴミ出し、風呂掃除など4.8個となっています。これは50代前後の既婚男性の倍近い数字です。

行動原則(2):頑張りすぎない

完璧主義から、選択主義へ ~自分なりの基準で優先順位をつける~

完璧を求めるのではなく、賢く選択し、自分たちなりの基準で物事に優先順位をつけるのがミレニアル家族の特徴です …