モバイルシフトが進み、SNSが浸透した現代において、パーソナルギフトはどのような進化を遂げるのでしょうか。ますます手軽さが重要なファクトとなるギフト市場において、広がりを見せる「ソーシャルギフト」。そしてソーシャルギフトが導くギフト市場の未来について、D4DRの代表取締役、藤元健太郎氏に聞きます。

贈る・贈られる側にとって負荷が少ない、気軽な"潤滑剤"

ソーシャルギフトは韓国でスマートフォンが普及する前の2006年頃から普及し始め、日本でも2013年頃から広がり始めているサービスで、スターバックスが「eギフト」というサービスを始めたことで一気に利用が広がりました。

「eギフト」はスマートフォンやWebからデジタルのお洒落なギフトカードデザインを選択し、メッセージを書いて、好きなドリンクと交換できるチケットをFacebookやLINEなどのソーシャルメディアを経由して友人に贈ることができます。贈られた友人はそのデジタルチケットを店舗に持っていき、レジでスマートフォンに表示されたバーコードをスキャンしてもらうことで、好きな飲み物に交換できる仕掛けです。

今ではスターバックス以外でも利用できるカフェが多く、コンビニエンスストアや雑貨店など利用できる店舗が増えています。現在サービス事業者としてはギフティやLINEギフトなどが大手としてサービス提供しています。

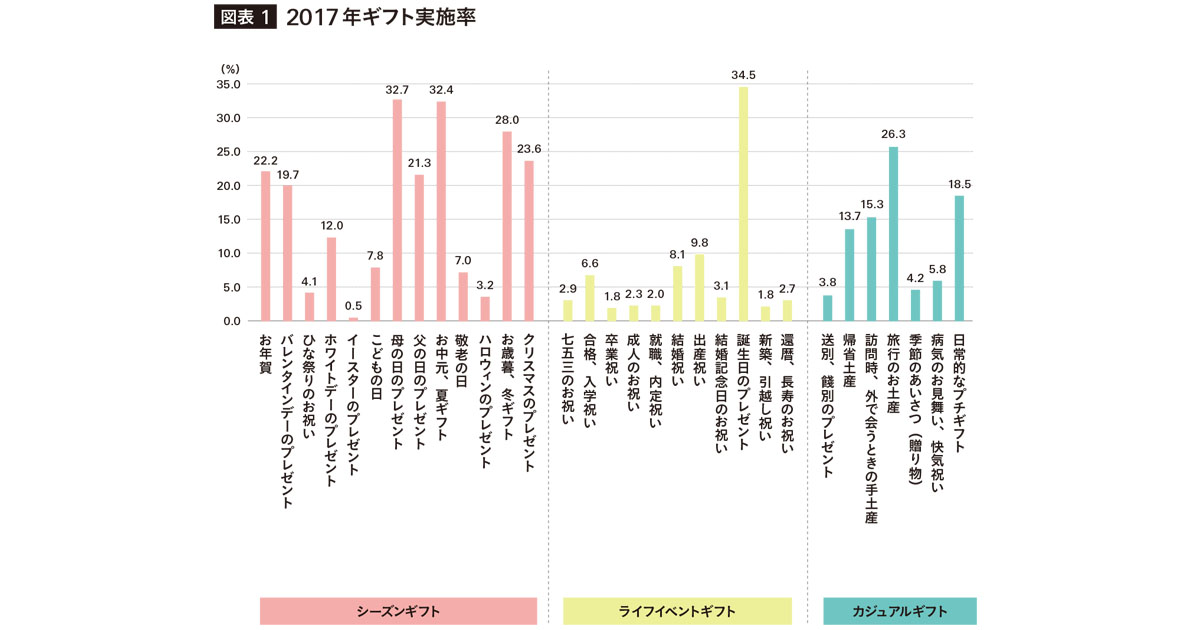

通常の誕生日プレゼントやお中元などは3000円以上の価格帯が一般的なのに対し、ソーシャルギフトは数百円から1000円程度のカジュアルギフトを贈り合う仕組みとして活用されています。こうしたソーシャルギフトを利用する個人の動機には"3000円以上の誕生日プレゼントを贈るほど親しくはないけれど、感謝の気持ちは贈りたい"という人間関係でのニーズが目立つようです。

実際によく利用しているという20代の女性は、利用談として「仕事を手伝ってくれた同僚へのちょっとしたお礼にスターバックスのギフトをよく利用します。プレゼントとなると、選ぶのも買うのも渡すのも意外と手間がかかりますが、ソーシャルギフトは手軽で、しかもとても喜んでもらえます」と語ります。

モノを贈ろうとする場合の商品の購入などの手間よりもデジタルデータとしてやりとりできること、実際の商品は贈られた方にとって都合が良いときに店舗まで取りに行けばいいという手軽さが、ちょっとした潤滑剤の役目も果たしている様子が伺えます。

メッセージを添えられる「Starbucks eGift」は、遅刻の際にお詫びとして贈り、待たせる時間に使用してもらうという使われ方も多いという。

個人だけでなく企業の利用も増加 一石三鳥のメリットも

一方、現在紙で発行されている商品券などの金券市場は個人間での利用は2割に留まり、残りは法人の活用と言われています。同じくこのソーシャルギフト市場も、友人同士などの個人間で贈り合うものだけでなく、企業が顧客や顧客になって欲しい人向けに行うキャンペーンの景品として、ギフト市場の広がりが期待されています …