今月のテーマ:「購買体験」のデザインの基本

デジタル時代の今、あえて実店舗を訪れる消費者は、実店舗ならではの購買体験を求めていると言えます。一方、サブスクリプション型ビジネスが、ソフトウェアや音楽のみならず自動車や洋服など「非デジタル」なプロダクトにも浸透しつつあり、それが消費者の購買行動を大きく変えつつあります。

オフラインとオンラインで全く異なる、最適な購買体験のつくり方。それぞれの購買体験を最適、期待以上のものにするために、どのようなデザインが求められるのか解説します。

- 特定の商品カテゴリーの中で、特定の銘柄を購買検討し、購入決定する方向に導いていくことが可能。

- 「デジタル化」との融合によって、より顧客属性に合った多くの販促活動を効率よく展開することができるようになる。

- 商品単価が他の店より多少高くても、店の雰囲気が価値として認められれば、顧客はその対価として商品を購入する。

実店舗における「購買体験」のここがポイント!

「消費者心理」から見た実店舗ならではの価値

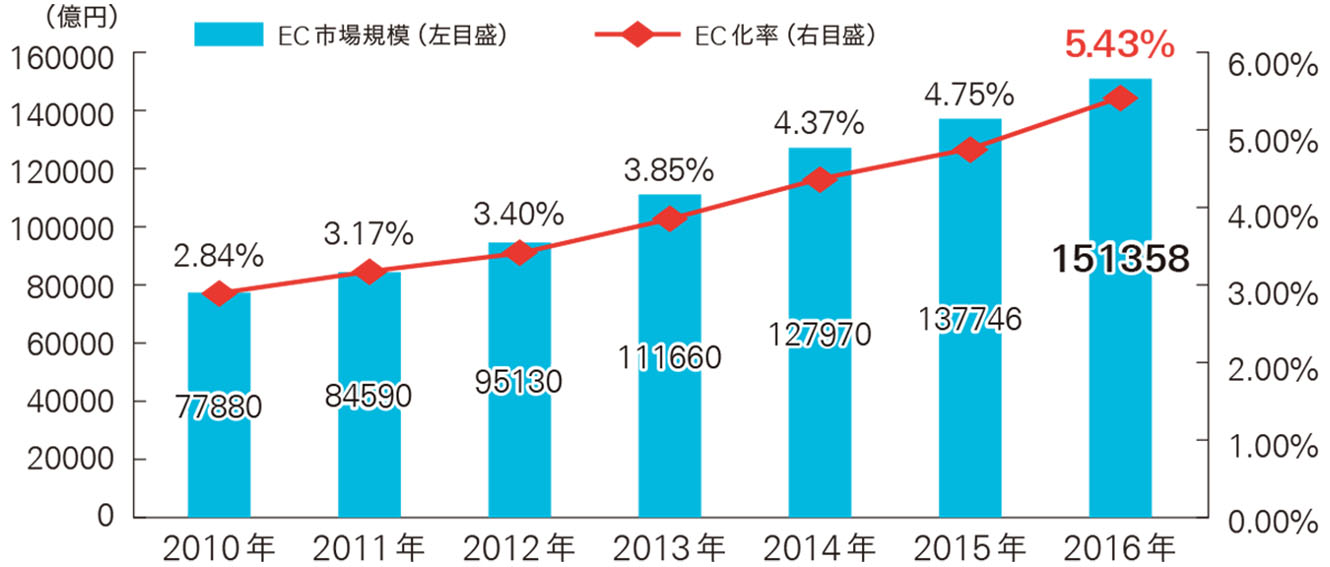

2016年の小売り販売市場規模は139兆8770億円(前年比▲0.6%)であり、一方BtoCにおける国内のEC市場規模は15兆1358億円(前年比+9.9%)。そのうち、物販系分野だけをとると8兆43億円(前年比+10.6%)で、EC化率も5.4%となり、ECの取引が占めるシェアは毎年上がってきています(図)。

しかしながら、視点を変えると、市場規模の大きい「食品・飲料・酒類」を中心に「衣類・服飾雑貨」など、まだまだ実店舗で購入されている物販が多くを占めていると言うことができます。

人間の五感を通じて得られる喜びや満足を体験することができる「実店舗ならではの本質」にスポットを当て、購買体験をする消費者にいかに向き合っていくことが望ましいのかを考察してみましょう。

消費者の購買においては、大きく「計画購買」と「非計画購買」に大別されます。ECサイトでの購買における最も大きな利点のひとつは「検索」機能ということができます。欲しい商品が具体的に決まっている以外に「こういった機能・仕様のもの」とか、それをイメージするものを検索することで具体的な商品を見つけ出したり、その品質や使い勝手についてすでに使ったことのある人の評判を予め確認することもでき、またサイト上の価格を比較して最も安価な商品を選ぶこともできます。これらは漠然とでも"欲しいもの"を購入したいという「計画購買」ということができます。

一方、実店舗で購入される場合、店頭に陳列されている商品やプライスカード、販促物などのディスプレイを見たり、触れたりして体感・体験することにより購買行動を起こす「非計画購買」が購買の約70%を占めると言われています。

米国のスーパーマーケットでは、買い物リストを持って買い物をする人は55%程度と言われています。また、そのリストに載る商品としては牛乳や卵、トイレットペーパーなど生活必需品が多く、季節商品や嗜好品は載らない傾向が強いようです。

買い物リストを持った顧客はリストに載った商品以外に、その2倍近い商品を購入していることが多く、またそのリストにも特定の銘柄ではなく商品カテゴリー名だけが書かれているケースが多い。つまり特定の商品カテゴリーの中で、特定の銘柄を購買検討し、購入決定する方向に導いていくことが可能であると言えます。

「実店舗ならではの強み」、それは不特定多数の顧客を対象にしているネット通販では困難なアピールや販促の手法があると思われます。その手法を4つ紹介しましょう。

(1)五感に直接訴える

人には視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚という五感があり、それを通じて実体験した結果が、自らの納得度に大きく影響を及ぼします。

EC化率の最も高いカテゴリーである「事務用品・文房具」など比較的単機能で品質的にも大きな差異が認められない商品は「利便性」という点が優先される傾向にあると言えますが、アパレル・帽子・靴・眼鏡・食品・家具・自動車・AV家電など、こだわりの強い商品や嗜好性の高い商品、高価格品、専門性の高い商品、アフターケアが必要な商品は実際に自分の五感を通し、目で見、聞き、触り、嗅ぎ、味わったりすることで納得し、その上で購入したいと思われることが多いようです。

結果として、購入はネット通販でするとしても実際に実店舗で商品を事前に確かめる「ショールーミング現象」が多く見受けられるのもその一端と言えるでしょう。実店舗側では少しでも顧客に好印象を持ってもらうためにさまざまな試みを行っているところも多いようです。

例えばアパレルショップではできるだけ試着してもらい気分も良くなってもらうために雰囲気・照明・香り・鏡などを研究し見直しているところも増え、またゴルフショップではできるだけ試打をしてもらい、打った時の音も大きく爽快な印象を持ってもらえるような工夫をしているところもあります。

自動車の販売店が来店促進キャンペーンを行って試乗を促すのは、少しでも自動車を試乗してもらうことで顧客にその自動車への愛着を持ってもらい、購入したいという気持ちを高めてもらうおうとするためです。

五感に訴えることそのものが、まさに実店舗ならではの強みですが、一方で課題としては実際に商品に触れ、納得し購買銘柄を決めたその店舗で買ってもらう、購買行為に転換してもらう"理由"をしっかりと訴え、納得してもらうことです。購入した後の店舗サポート(使い方/ケアの仕方などの相談)やアフターサービスの提供などは実店舗ならではの大きな魅力ある購買促進策と言えると思います。

(2)徹底した非計画購買促進策

予め購入することを計画していなかった、非計画購買を促す具体策を挙げてみましょう。

◯思い出し購買促進策:購入する必要がある商品をインパクトの強い店頭ディスプレイなどで想起して購入する場合で、特に「季節性の強い商品」が該当すると言えます。(例:インフルエンザ予防のうがい薬/年末大掃除用の洗剤/花粉対策のマスクなど) …