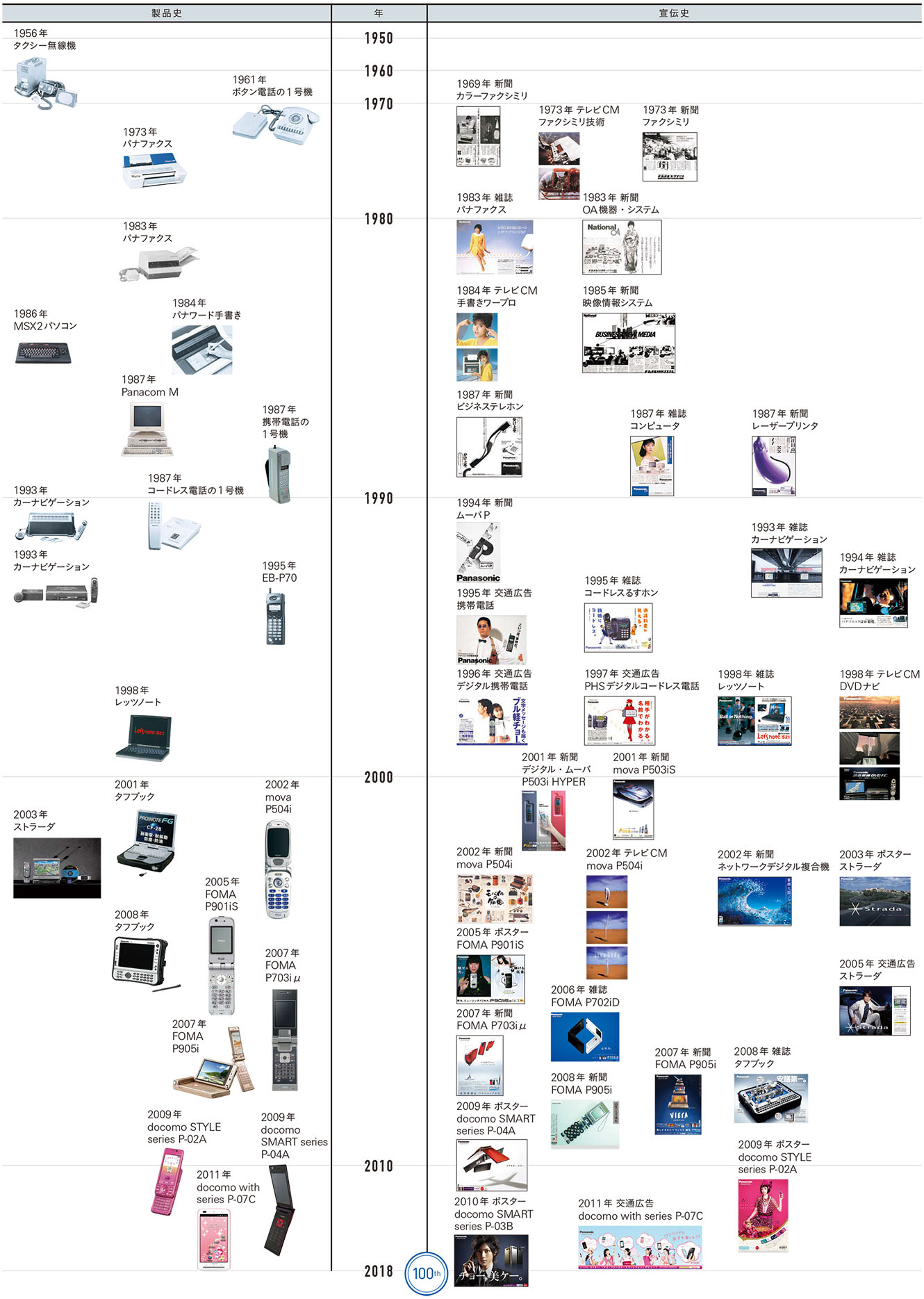

2018年に創業100周年を迎える、パナソニック流の宣伝に迫る対談。第10回は「情報通信の広告篇」です。長年にわたって機能を進化させてきた電話機やカーナビといった通信機器。とりわけ携帯電話は、1990年代から2000年代にかけ、次々と新商品が登場したのに伴い、多様な切り口の広告表現が生まれました。

1996~97年にパナソニックの広告に出演された女優・雛形あきこさんと、広告制作に携わった博報堂のクリエイティブディレクター・大谷優二さんが語り合います。

(左)雛形あきこさん(右)大谷優二さん

商品の進化と共に多様な広告表現が花開く

―雛形さんが広告に出演されていたのが、1990年代後半。携帯電話がこれから普及するというタイミングでした。

雛形:出演したデジタルコードレス電話の広告では、PHSが家で子機になる、というのがポイントでした。今では家の電話を使うことがすっかり少なくなって、電話が鳴るとびっくりするぐらいですが、当時はまだ、携帯電話を持つのも珍しくて。

大谷:武田真治さんとご共演された、携帯電話の広告は、バイブレーション機能が「売り」になっていますね。コミカルで面白い。

雛形:電話が振動すること自体が新しかったんです。

大谷:「振動」だけで工夫して広告を一本つくってしまうのは、パナソニックならでは。商品の特徴を掘り下げて、「あるある」と共感できる広告に仕立て上がっています。

雛形:振り返ってみると、商品の進化は目まぐるしいですね。ショートメールが打てるようになった、重さが100グラムを切るようになった、連続通話時間が延びたと、すごい速さで機能が向上していって、新商品が出るたび広告がつくられたわけですものね。たくさん撮影した記憶があります。このスピード感は携帯電話ならではだと思います。例えばシャンプーの広告は、一年に何度もリニューアルされる商品ではありませんから、こうはいきません。

大谷:急激に普及して、今までになかった「一人に一台」の家電製品になりましたからね。私が広告を担当したのは、雛形さんがご出演の少し後ですが、携帯電話だけでも年に3~4本はCMを撮影していたように思います。毎日が企画会議で、毎日がプレゼンでした。

雛形:CMを撮影する度、今度はこんな新しい機能が出てきたのかと驚いていました。

1997年 交通広告 PHSデジタルコードレス電話

1996年 交通広告 デジタル携帯電話

―大谷さんがクリエイティブディレクターとして最初にパナソニックのCMを担当されたのが2002年。競合がひしめく中で、どのように広告制作をされていたのでしょうか。

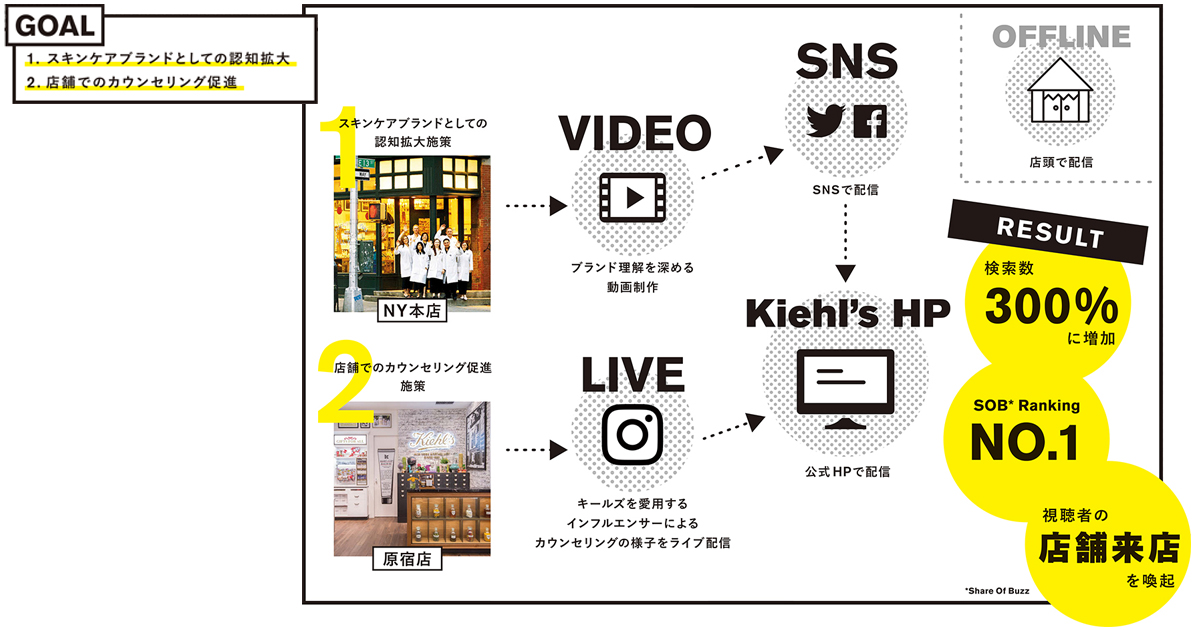

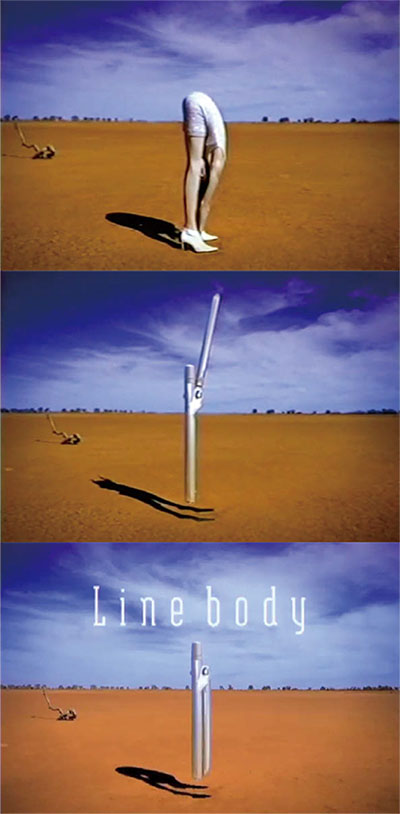

大谷:広告の基本は、一ビジュアルに一コピーだと思っていますが、その頃の携帯電話は、各社がいろんな機能を競い合っていて、それを余すところなく伝える広告がトレンドでした。そうした中で挑戦したのが、「世界最薄」という特徴に絞った広告です。

雛形:赤土の大地の上で、女性がピタッと前屈して商品の薄さを表現していて、ちょっとドキッとするCMです。インパクトがありますね。

大谷:世界で"一番"の機能を持つ商品ですから撮影場所もこだわって、360度大地が見渡せる、オーストラリアを選びました。ただロケ地は決まったものの、出演する女性が決まっていなくて。現地でのオーディションに、広告のイメージにぴったりな16歳のバレリーナが現れた時は、宣伝部門の方と小躍りして喜びました。

雛形:薄さを際立たせるためには、起用する人が重要ですものね。

大谷:当時パナソニックの携帯電話は男性のビジネスユースでの支持が高かったので、女性に訴えるものにしようというねらいもありました。この広告では訴求内容を絞ったので、別のCMでは商品のスペックを満遍なく伝えるものもつくりました。そうやって手を変え、品を変え、市場のニーズに合わせて制作していましたね。

2002年 テレビCM「シンボルレディ」篇

デザイン性から環境への配慮まで 時代に即した広告の表現

―大谷さんは商品広告だけでなく、ブランディングにつながる企業広告も担当されていました。

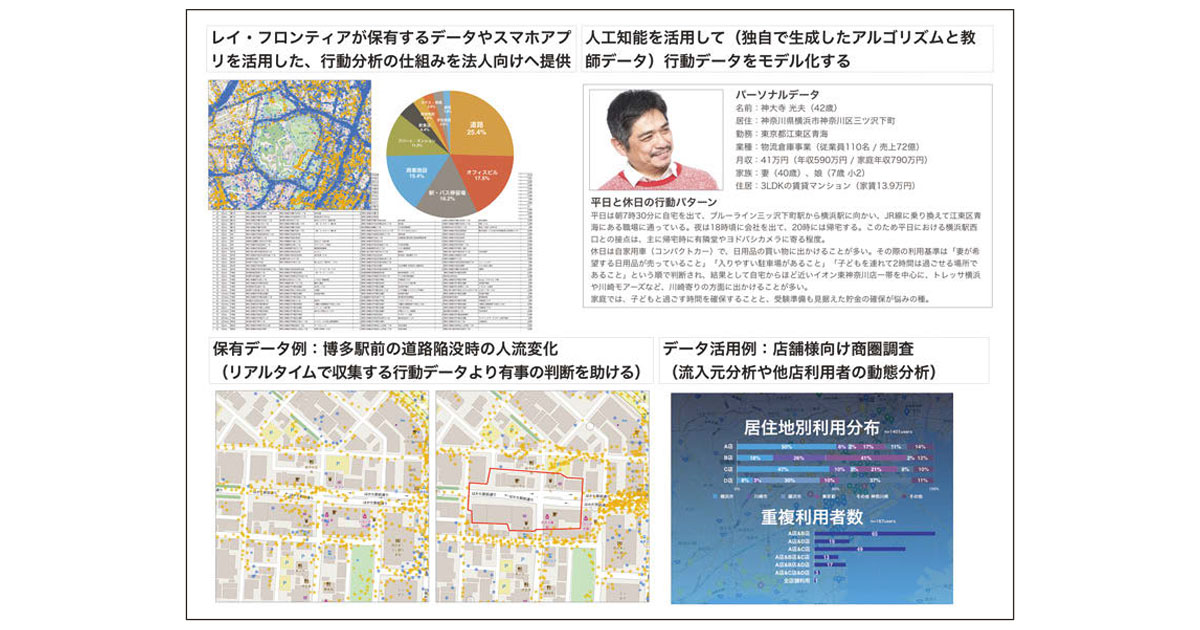

大谷:商品広告と企業広告の両軸で回すのが、パナソニックのスタイルだと思います。「高度ケータイ成長」をキャッチフレーズにした広告も企業広告のひとつです。テレビをはじめ、カメラ、オーディオなどを並べて携帯電話の形に見立てることで、「搭載されている機能の進化」をADとコピーライターが表現してくれました。これまで総合家電メーカーとして培ってきた技術が凝縮されていることを伝えています。

宣伝部門の方からは、企業広告で大切なのはその時の社会性があるかどうかだと、口が酸っぱくなるほど言われていましたから。

雛形:オシャレで、伝えたいものがすぐわかるビジュアルです。

大谷:もちろん、広告で使われているものの多くがパナソニックの商品なんです。

雛形:そうなんですか。パナソニックの歴史がつまっているんですね。

2008年 新聞 FOMA P905i

―2000年代に入ると、商品広告は機能だけでなく、デザイン性を意識したものが目立ちます。

大谷:バッグに必ずといっていいほど入っているものですから、日用品として愛せるものかどうかが重要になりますよね。自分のバッグの中に嫌いなデザインのものを入れておきたくないでしょう?

雛形:自分の分身のようなものですから、好きなものを持ちたいですね。

大谷:自分の分身であり、切っても切れない関係にある携帯電話を、擬人化して表現したのが、リサイクルを促すCMでした。持ち主との思い出を、携帯電話が語っていくというストーリーです。使用済みの家電に眠る資源を「都市鉱山」と呼ぶようになる中で、環境問題をテーマにつくった作品でしたね。

雛形:同じ携帯電話でも、切り口がまったく異なるエモーショナルな広告です。いろいろな表現の仕方があるんですね。

2010年 テレビCM「さよならのとき」篇

―パナソニックのこれからに期待されることは何でしょうか。

雛形:携帯電話に限らず、家電製品はどんどん新しくなって、便利に使っているうちに自然に入れ替わっていて、気づいたら10年前とは顔ぶれが全く違うものになっています。入れ替わっていく裏にはパナソニックのものづくりがあって、皆さんの努力に助けられて暮らしているんだ、と改めて思います。これからもいい商品をわかりやすい広告で伝えていってほしいです。

大谷:商品は新しくなるけれど変わらないのは、商品の特徴を核として伝えるパナソニックの広告づくりの姿勢ですね。そもそもニュースがあるものづくりをされているわけですから、広告も、そこを核に考えれば、自ずとオリジナリティのある表現になっていくはずです。BtoB事業へのシフトを進められていますが、これまでと同様に、広告はまず、一人の心を動かすものであってほしい。一人の心を動かす表現は、多くの人の心も動かすはずです。

Future 進化を続ける「つながる価値」

情報処理で生産性を上げ、通信で距離を超える。高度成長期以来、情報通信機器はビジネスを大きく加速させてきました。オフィス・オートメーションの中核にあったコンピュータは、オフィスに一台の時代から、一人に複数台の時代となり、ビジネスにパーソナルな楽しみにと、活躍の場を広げています。

自動車電話からはじまった移動体通信は、携帯電話で多くの人が利用するようになりました。音声だけでなく、文字や画像、映像でコミュニケーションを可能にし、そこで生まれた絵文字は日本のケータイ文化から、世界の標準へと進化しました。その進化の歴史の中で、パナソニックは端末から基地局まで一貫して携わり、人々のつながりを支えてきました。

モノとモノとがネットにつながって、新しい価値を創造するIoT時代を迎えた今も、今までのノウハウを生かし、ビジネスに「つながる価値」を提供します。

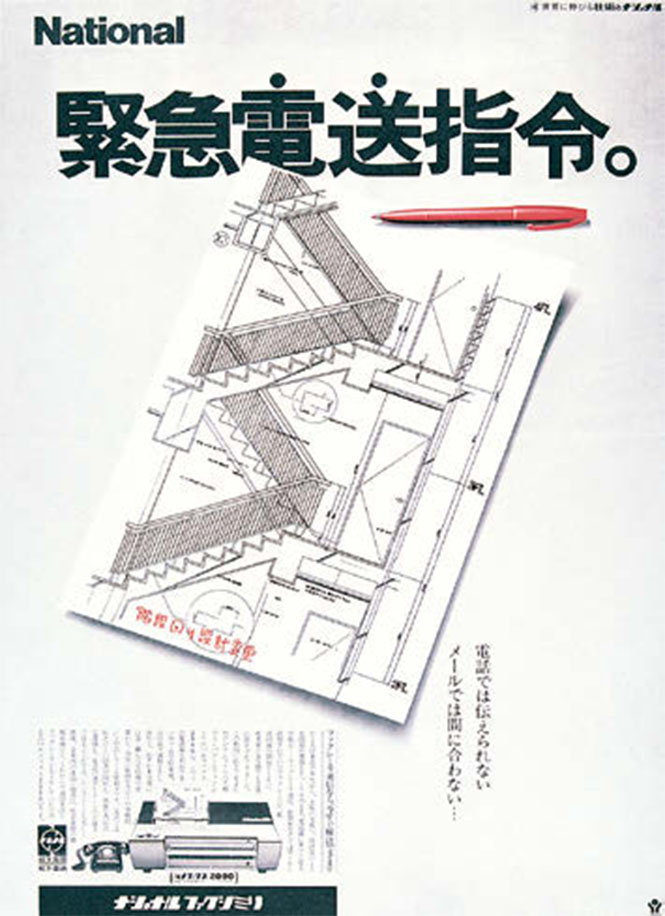

1973年 新聞 ナショナルファクシミリ

雛形あきこ(ひながた・あきこ)

女優、タレント。1992年、ドラマ『おべんきょう』でデビュー。94年にはアイドルプロジェクト「フジテレビ ビジュアルクイーン」に選ばれる。以降、ドラマや映画、バラエティ番組に多数出演。

大谷優二(おおたに・ゆうじ)

クリエイティブディレクター。1985年博報堂に入社。以降パナソニックなど数多くの企業のCM制作に携わった。ACCゴールド、広告電通賞・部門最優秀賞、消費者のためになった広告コンクール・CMグランプリなど受賞。