大手メーカーであっても、新商品に対して大量のマス広告投下が難しくなってきている昨今、国内の大手企業が、マス認知の代用として動画の活用に次々と本気で踏み出している。カームボールド社の「ポリモフィックアドス」を使い、動画広告でマス広告に大量投下をせず、ターゲット層に認知を広げた伊藤園「TEAs'TEA」の事例を基に、ナショナルクライアントの動画活用の可能性に迫る。

(左)伊藤園 広告宣伝部 デジタルコミュニケーション室 室長 小笠原嘉紀氏

(中央)カームボールド 取締役副社長 横田将行氏

(右)カームボールド ブランドストラテジー部 プランニング&アライアンスチーム

マネージャー 塩野聡氏

強制視聴ではない接点づくり ユーザーの視聴体験を妨げない

─なぜ、「TEAs'TEA」のプロモーションにポリモフィックアドスの動画広告を活用したのでしょうか?

小笠原:今回、動画広告を活用した「TEAs'TEA」は、フレーバーティーの先駆け的存在として認知されるブランドです。昨年9月に、それまで販売していた紅茶だけでなく、多様なお茶で新しい価値を生み出そうと、新シリーズ「TEAs' TEA NEW AUTHENTIC」を打ち出し、今年3月のプロモーションの際に「ポリモフィックアドス」を活用しました。具体的には「ほうじ茶ラテ」発売に関して動画広告を使ったキャンペーンを展開しました。

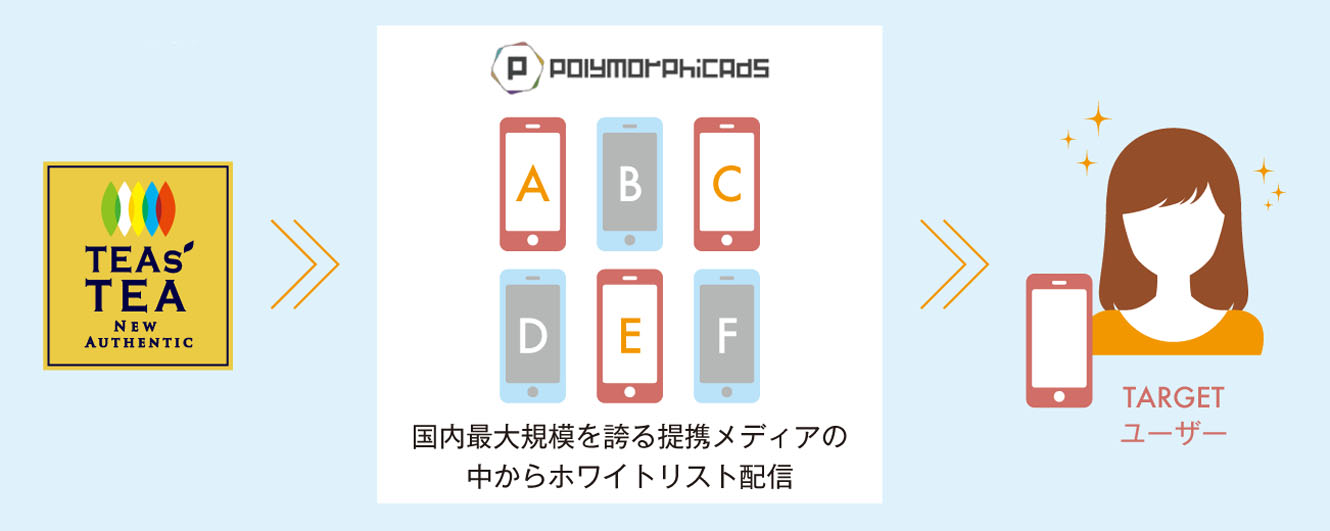

横田:ポリモフィックアドスは、ブランドを大切にするクライアントに活用されています。スマートフォンに特化した動画アドネットワークでして、国内最大級のメディア数を誇り、ホワイトリスト配信と強制視聴させないフォーマットを軸に展開しています。

小笠原:今回の新ラインナップ発売は「TEAs'TEA」にとって、リブランディングの意味合いがありました。しかし、すでにローンチ済みのブランドでは、大々的にマス広告を打つような予算は取りづらい。何か良い施策はないかと考える中で、デジタル施策、特に動画広告に着目しました。

ポリモフィックアドスは、私たちがターゲットに設定した女性イノベーター層を明確にしながら、ユーザーの心理を阻害することなく、広告をポジティブに届けることのできる点が大きな魅力でした。

横田:ユーザーの視聴体験を妨げない、ユーザー感情を重視した広告配信が、私たちの重視していることです。強制的に視聴させる広告は、一瞬のインパクトは残るかもしれませんが、嫌悪感なども生み出します。そうすると、ブランドの毀損にもつながりかねず、成果にはつながりません。ですから、自然と受け入れる形でしっかり印象付ける、という基本方針を大切にしています。それは、ブランディングを大変気にするクライアントにとってはブランドセーフティにつながりますし、広告の効果も高いと考えています。

小笠原:私たちは経営理念として「お客さま第一主義」を掲げています。日本のお茶の心を、商品を通じて世界に発信することが使命ですが、広告でもお茶の世界と同様、一期一会を大切にしています。お客さまにとってより魅力的な体験となる発信をしたい。「おもてなし」の気持ちを大切にする思想が、ポリモフィックアドスと合致していました。広告なのに「おもてなし」のツールだと感じたのです。

強制視聴させず、ユーザーの視聴体験を阻害しない見せ方

出稿先メディアを事前に選定 ターゲット層に確実に届ける

─実施後の成果はどうでしたか。

小笠原:今回のキャンペーンは、ターゲット層が明確だったのですが、そのターゲットにリーチできうるであろう、出稿メディアを自分たちで選択できる点も魅力でした。

「ほうじ茶ラテ」は、ほうじ茶にミルクを加えて仕上げた新感覚の日本版ミルクティーなのですが、商品名を聞いただけではお客さまにその味を想像していただきづらい。そこで、まずは感度の高い女性に飲んでもらうことが大事だと考えました。ターゲットにトライアルしてもらうことを念頭に、タッチポイントをつくることができたのは良かったですね。

塩野:通常のアドネットワークでは、広告主が出稿先のメディアを把握しづらいのが現状です。しかし私たちは、配信先メディアの情報をすべて開示しています。そして、どのメディアに出稿したいのか選べる点が、クライアントが信頼を寄せてくださる大きなポイントだと考えています。伊藤園さんの場合は、特に20代女性のイノベーター層がターゲットだったので、最初に狙うべき女性ユーザーが多いメディアを、10~15点ほど提案しました。その後ミーティングを重ね最終的に5メディアに絞り配信しています。

小笠原:「ほうじ茶ラテ」はクラフト感をとても大切にしたこだわりの商品ですので、ターゲット層のライフスタイルを重視してペルソナを丹念に描いていきました。また、クリエイティブでは「自分も体験したくなる」ことを目指し、実際に飲用されたお客さまの声をタイポグラフィで表現した動画を企画することにしました。

クリエイティブ自体も良かったのですが、ターゲットにメッセージをきちんと伝える観点で、しっかりと運用してくださったからこそ、結果につながったのだと実感しています。視聴完了率を動画施策のKPIのひとつに設定していましたが、ポリモフィックアドスを利用し、非常に有効な数値が出ました。媒体先によって成果が異なることもわかり、次の施策につながるのでありがたいですね。

横田:実施した施策を基に、さらに企画をブラッシュアップする伊藤園さんの活用の仕方は、理想的だと思います。

小笠原:実際に狙った人たちに響くかどうか見極めていけるので、仮説検証を基に、次の施策に向けて改善していけるのがとても魅力的ですよね。

塩野:効果検証の部分はデジタル広告の強みだと思っておりますので、今後も機能拡充を進めていく予定です。

─今年、国内の大手企業が本気で動画を活用し始めた印象があります。今後どのような潮流が予想されますか?

横田:昨年あたりから非常に相談が増え、本格的に活用が始まったという実感があります。私たちもサービスを開始してから約1年になりますが、企業による動画活用の潮流がいよいよ来たなという感じです。これまでハードルが高かった動画制作の領域でも、新しいプレイヤーが続々登場してきて、クリエイティブ環境が進化していることも浸透の要因のひとつだと思います。

塩野:動画広告で成果を上げるためには、配信面、配信先ユーザー、そしてクリエイティブの掛け合わせが重要です。この3つが揃わないとなかなか良い結果にはつながりません。そういう意味でも、動画クリエイティブは、今後も進化していくはずです。

小笠原:確かに、「ほうじ茶ラテ」の動画は音声がないのが特徴ですが、最初は驚きました。音を流さずにいかに興味喚起するかという点で、クリエイティブの技法は進化していますよね。新しい挑戦だと思いました。

横田:これまでは、デジタルの広告配信でもブランドイメージを毀損しない、という観点がベースでした。次は、マイナスの部分を失くす活動だけでなく、見る人が楽しくワクワクするようなプラスにできる仕掛けを実現していきます。第一弾として、これまでにはないオリジナルの広告フォーマットをリリースする予定です。

小笠原:私たちもこれまで、その場に来た方々にしか熱を浸透させることができなかったリアルの仕掛けを、今後はデジタルコミュニケーション上につなげていきたいと思います。いかにオンラインとオフラインを双方向でつなげ、お茶の文化を広げていくか、日本文化を面白く伝えていくか、皆さんに楽しんでもらえるか。そうしたことをデジタルコミュニケーションとして考えたいです。これは商品に限らず、コーポレートブランディングへとつなげていきたいので、今後のポリモフィックアドスにも期待しています。

配信の流れ

お問い合わせ

株式会社カームボールド

TEL:03-5457-7765

E-mail:sales_poly@calmbold.co.jp