多様な生活環境で複雑化する意思決定プロセスを俯瞰的に捉える

創刊900号を迎えるにあたり、改めまして読者の皆さま並びに、月刊『宣伝会議』にご協力をいただいております皆さまにはこの場をお借りし、厚く御礼申し上げます。

マーケティングは、「メタ」で動かす。

マーケティング領域のテクノロジーが劇的な勢いで増え、自社の課題や目的に合わせて、それらのテクノロジーを取捨選択する目利きとなることが今マーケターに求められています。カオスとも言えるテクノロジー環境と向き合う上で、必要な視座とは。

顧客接点が劇的に増え、顧客のデータを取得できる機会、そしてコミュニケーションを取れる機会が格段に増えました。その中で、より顧客を深く知りたい、顧客を深く知った上で適切なコミュニケーションを取りたいとデータの活用、リアルタイムに近いワントゥワンマーケティングの実現を目指す企業が増えてきました。そこで欠かせないのがテクノロジーの活用です。

しかしマーケティングの進化に合わせて、テクノロジーもめまぐるしいスピードで増えています。マーケティング・テクノロジーを提供する企業の数だけでも、2011年には150程度だったものが2014年には約1000に、そして2016年では、3500以上へと増えていると言われています。

こうした状況からガートナーは「大手システムベンダーの9割は、2019年には環境に適合した統合型のソリューションを提供できない状況になる」との予測を出しています。

私は今年3月、米・サンフランシスコで開催されたマーケティング・テクノロジーのイベントである「MarTech」に参加をしてきました。そこでも企業のCMO、あるいはCMTO(ChiefMarketing Technorogy officer)により、自社の「マーケティング・テクノロジー・スタック」の発表が盛んに行われていました。自社のマーケティングのロードマップを描き、その上で、実現に必要なテクノロジーを選び、組み合わせて自社ならではの「テクノロジースタック」をつくろうとする動きが顕著になっているのです。

日本では2015年頃から、「マーケティング・オートメーション」がバズワード化していることもあり、ややもすると統合型のマーケティング・クラウドを導入すれば、あらゆることが実現してしまうのではないか、という幻想が生まれているのではないかという懸念も感じます。

大手ベンダー各社は独自のマーケティングの『思想』をベースに、それぞれのパッケージ型の商品を開発・提供しています。そこで、自社の描く思想に合致したベンダーを選んで、思想ごと取り入れ、マーケティングを変革させてしまうという選択肢もあります。それでも、そのパッケージ型の商品の中に内包されている機能をどこまで吟味し、他と比較できているかと言えば、難しい面もあるのではないでしょうか。

またベンダー各社は自社の思想に基づき、製品開発のロードマップを作製。そのロードマップに基づき、足りない機能を自社で開発したり、時に他の企業を買収して取り込んでいます。しかしながら先のガートナーの発表にあるように、その買収や連携のスピード感よりも、マーケティングのトレンドの変遷や新しいテクノロジーの勃興のスピードの方が上回ってしまっているのが現状だと思います。

デジタル活用のマーケティングにおいて、米国は日本よりも数年進んでいます。日本ではやっと統合型のマーケティング・オートメーションツールの導入が始まったところですが、数年のうちには、そうしたツールも取り入れつつ、さらにその周辺に自社に合ったテクノロジーを選んで、組み合わせて、独自のマーケティング・プラットフォームをつくらざるをえない環境になっていくでしょう。

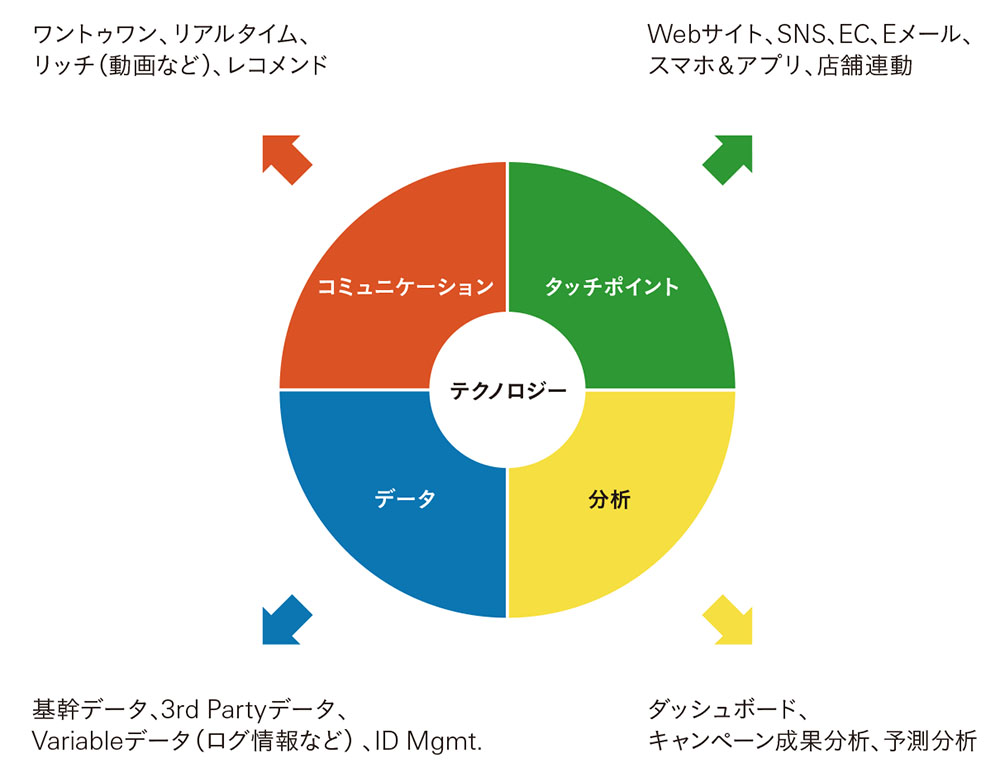

図表1 プラットフォーム構築のフレームワーク

では、どのようにこの環境に対応したらよいのでしょうか。私はまず、自社でやりたいことを明確にし、未来に向けて実現したいこと、そのロードマップを描くところから、始めるべきだと考えます。どれだけテクノロジーが進化をしたからと言って、マーケティングで実現したい根本は「より、顧客を深く知りたい」ということに尽きると思います。では、顧客の中でも『誰』について、その意識や行動の『何』を知りたいのか。優先順位をつけて、取り掛からないとプロジェクトは頓挫してしまいかねません。

図表1は、プラットフォーム構築のフレームワークを示したものです。これが …