マーケターが押さえるべきデジタル時代の最新トレンドを、アイ・エム・ジェイ(IMJ)のCMO、江端浩人氏が数号に渡り紹介する。

日本ではまだ聞きなれない言葉であろうが、世界ではデジタルリードエージェンシー(DLA)を選抜して動くブランドが増えてきている。Googleで”Lead Digital Agency” (日本語のデジタルリードエージェンシー同等)と入力すると2億以上の検索結果が表示され、Volvo、British Airways(英国航空)、Hugo Bossなどのニュースが上位に表示されてる(4/18現在)。海外事例に対し、日本ではまだ浸透していないコンセプトだが、ここに来て外資系を中心に日本国内で動きが活発化してきている。IMJでも昨年BMW・MINIのDLAリリースを出した他、公表はしていないが数件似たような案件をいただいている。

何故、いまDLAなのか?

DLAの動きが出ている背景には、スマホやソーシャル、デジタルメディアの発展がある。しかし、今やデジタルは消費者との接点だけではなく、マーケティング、経営のすべての根幹に関わっている。例えばBritish Airways(英国航空)に関して言えば今や航空券の販売の大部分はデジタル経由であり、告知、予約、発券、マイル登録、ESTA等、領収書、搭乗、登場後のケアまですべてデジタルで一貫した体験として消費者に届けなければならない。搭乗情報の再確認やスケジュールの変更をデジタル体験として提供することは顧客の利便性を向上させている。

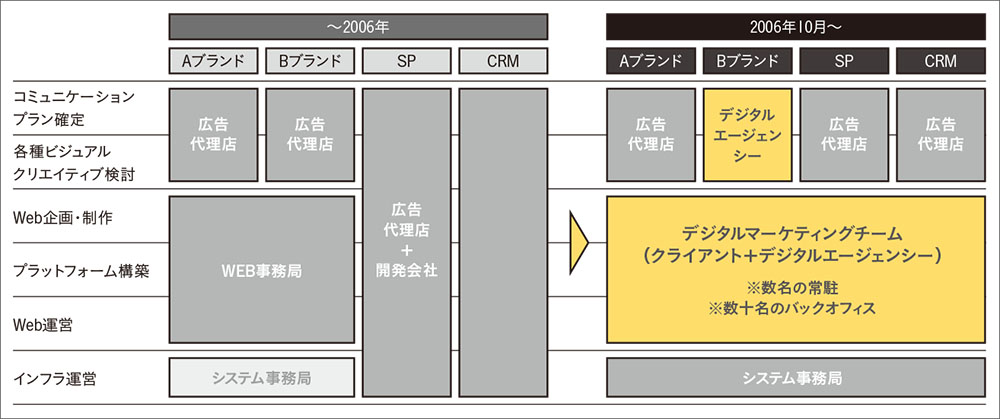

大規模会員制サイトの構築と運営を支えたDLA構造

筆者は以前の広告主時代に大幅なデジタル体制の再構築を行った経験がある。ブランドや施策ごとにバラバラだったインフラ構築、Web運営、プラットフォーム構築、Web企画・製作を一元化させるため、大手広告代理店を含む多数のグループの競合コンペを行いデジタルリードエージェンシーに集約させた。

これは大規模会員制サイトを実現するために必要であったのだが、やはりデジタルに明るい集団がマーケティングやビジネスの目的を理解して、クリエイティブ施策を実行する方が効果が高いためである。

デジタル技術の進化は早く、深いために製品担当の人間が常に先端の技術を把握し消費者体験をつくることはどんどん難しくなっている。従ってデジタルリードエージェンシーはクリエイティブ要素も含む全体の消費者体験の設計から実行までが要求されることとなり、単なるWeb制作の会社とは一線を画すため、その重要性はより顕著になるであろう。

今後IoT、AI、ビッグデータ活用、FinTech、インダストリー4.0(情報技術を駆使した製造業の革新)が進展すると、製造・サービスを消費者へ届けるあらゆる段階で変化が必要になる。この変化を支えるためにDLAの役割はますますクローズアップされ、今後の企業の競争力の源泉となってゆくのではないだろうか?

|

|

CASE STUDY

デジタルマーケティングの効果を最大化する万全の体制

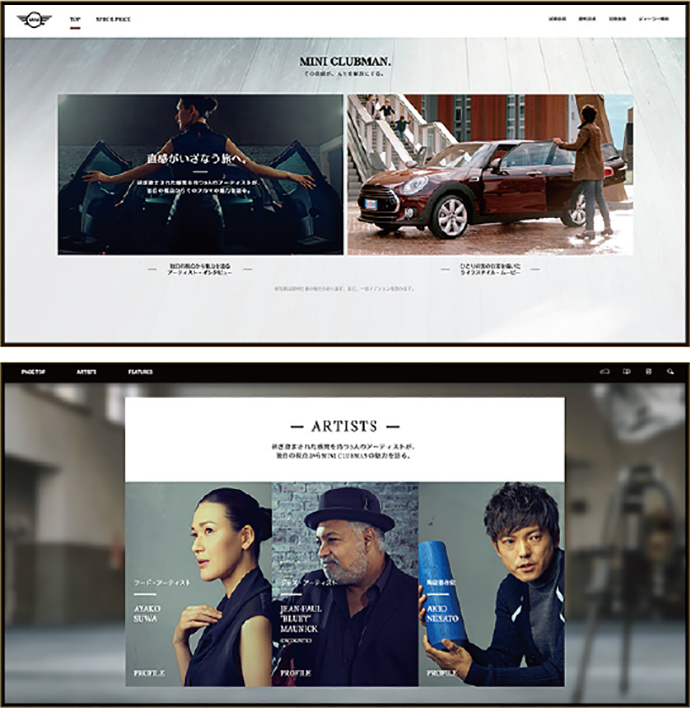

2015年9月に、IMJはBMW・MINIのデジタルリードエージェンシーとしてパートナシップを締結。さらに世界的なクリエイティブエージェンシー・AKQAをパートナーに迎え、デジタルマーケティングの効果を最大化するプロジェクトチームを発足した。そのはじめとして、BMWのブランド「MINI」のデジタルマーケティングのサポートを行っている。

各社の強みを生かす

「BMWにはアドのリードエージェンシーもいるのですが、近年デジタルでのブランドとプロダクトの露出が高くなっているのを考慮して、デジタルプラットフォームに特化したエージェンシーにデジタル周辺のコミュニケーションを任せようとの考えでDLA体制を組みました」とMINIのマーケティングを担当する、相田マーサ氏は語る。

デジタルコミュニケーションを実施していくうえで、クリエイティブ制作から運用面の細かいオペレーションまで、マーケティング担当者がカバーしなければならない領域は幅広くある。

「どんなブランドにも言えることだと思いますが、メンテナンスワークなど運用系の作業は業務のなかで相当な量を占めています。そこで今回のプロジェクトチームでは、そうしたデジタルマーケティング領域の戦略運用、分析面をIMJ、クリエイティブやコンテンツ制作の面をAKQAと、それぞれの知見を借りる体制にしました。両社は社風も強みもまったく違うので、はじめは心配していた点もありましたが、いまは非常に上手く回っています」。現在は、3社それぞれの強みが交わる最適解を探しているところと話す。

プロジェクトチーム化の効果が実際に表れたのが、昨年11月に新しいモデルとして発売された「TheNew MINI Clubman」のキャンペーンの例。「グローバル統一コンセプトでのブランディング」と「日本市場での顧客獲得」の2つの達成が必要となるなか、ブランディング、アウェアネス、日本のローカルニーズに合ったサイトづくりやシステムの調整といった購入リードまでの戦略をIMJとAKQAチームで一貫して担った。

「今までの経験上、この2つを一緒に達成しようとすると、中途半端なものになりがちですが、上手く目的を分けることで、バランス良くマーケティング施策を練られました」。

実はこのチーム体制になり、一番改善されたのは、最適なKPIを設定できるようになったことだという。キャンペーン構造を、ブランディングと販売(リードジェネレーション)に分けられるようになったので、クリエイティブを評価できるKPI、顧客情報を獲得するKPIと、それぞれに対して立てることができるように。「これまで、両方が一緒くたになってしまい、キャンペーン実施の際にどちらの方向のKPIを軸にするかで、評価の良しあしが大きく変わってしまっていました。それぞれの作業に対して目標設定を立てられると、それに対する効果測定ができ、どこを改善していくべきかも明確化されるようになりました」。

まだチームが発足して半年ほどだが、こうした好循環がすでに生まれている。「作業が効率化されたことで生まれた時間で、より良いクリエイティブや戦略を練っていきたいですし、今まで着手できていなかった新しいことにチャレンジしていきたい」と話す。

MINI Japan 相田マーサ氏(左から2番目)と、プロジェクトチームのメンバー。

お問い合わせ

株式会社アイ・エム・ジェイ

http://www.imjp.co.jp/