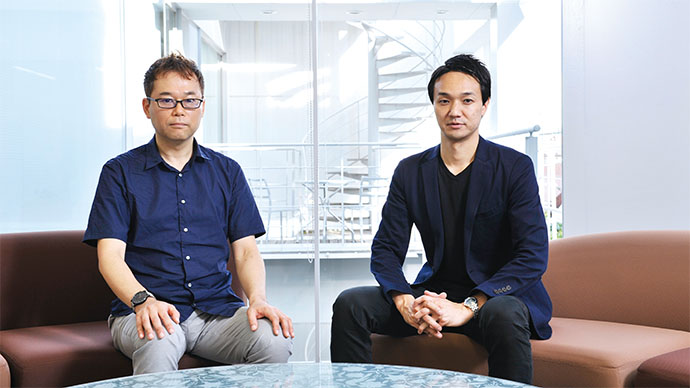

スマートフォンの普及とセンサー類の低価格化に伴い、それらから膨大な量のデータが収集できるようになった。デジタル領域における変化の速度は従来とは比べ物にならない。そうした中で、企業はデジタルマーケティングにどう向き合っていくのか。キリン デジタルマーケティング部主査の上代晃久氏と、アイ・エム・ジェイ(IMJ)取締役COOの加藤圭介氏に聞いた。

キリン CSV 本部 デジタルマーケティング部 デジタルマーケティング担当 主査 上代晃久 氏

×

アイ・エム・ジェイ 取締役COO 加藤圭介 氏

デジタルを浸透させるためにはスキルより意識を変える

加藤▶ 2014 年にデジタルマーケティング室が立ち上がってから1年半が経過しました。いろいろな施策を実施されての手ごたえはいかがですか。

上代▶ 行った施策に対してやりがいを感じてくれたメンバーも何人かいて、良いスタートを切れたと感じています。いまやオウンドメディアを横断したコミュニケーションが求められている中で、「WEB」「ソーシャル」「メール」など、メディアごとに分かれていた縦型の組織からブランドごとにすべての分野を横断的に担当する組織へと変えました。お互い連携することが重要という意識にまさに変化しているところです。これから新しいことにチャレンジしていき、それに対応できるだけの適応力を身につける段階にきていると思っています。

加藤▶ 同じような課題を抱えている企業は多いと思います。この場合、デジタルのスキル面での習熟度よりも、やはり意識の違い、ブランド側とサポート側の関係性がネックになっていると感じます。また、デジタルの領域についてどこまでアウトソースするか、どこまで社内で機能を持つべきなのかを悩んでいる企業も多いですね。デジタルの施策はとにかくPDCAサイクルを速く回すことが大切なので、ある程度社内で行った方がうまくいくと思います。

テクノロジーに対する社内啓蒙を積極的に行う

加藤▶ デジタルテクノロジーの進化は著しいものがありますが、生活者へのアプローチを考える上で、今後どのような変化が起きるとお考えでしょうか。

上代▶ ブランドによって課題は全く異なるので、課題に応じたメディア活用が求められていると思います。関連するブランドのコンテンツをいつ、どこで、どのデバイスから見ているのかということと、その場にふさわしいコミュニケーションは何なのか。それをいかに小気味よい速度で出していけるのかに注力しているところです。というのも、極端かもしれませんが、近い将来に「Webブラウザ」という存在はなくなるかもしれないと思っているのです。私は以前マイクロソフトにいたのですが、同社の「フューチャービジョン」という動画を見ていると、そこには「ブラウザ」は一切出てきません。それこそテーブルなどいろいろなものがデバイスになっています。今は、デバイスが違っていても、結局Webサイトにある情報を参照しているのですが、近い将来「Webを構成するコンテンツそのものを参照する」ようになるのではないかと考えています。そのとき、我々が全く意図しない形で情報が切り取られて発信されても伝わるコンテンツをどうつくるのか。東京オリンピックが行われる2020年のデジタルライフは相当進んでいるはずなので、その練習を今のうちに行わないと間に合わないと危惧しています。

加藤▶ そうしたテクノロジーに対する感覚というのは、ブランド施策・マス広告施策を行っている人たちと共有できているものなのでしょうか。例えば、最近は行動データが細かく取れるようになり、顧客像が以前よりも見えるようになりました。ブランドをマネジメントされる立場の方々はそれをどう評価しているのでしょうか。

上代▶ 「行動データ」で分かるのは、まだほんの一握りの顧客のことと捉えているので、データの結果だけを見せてもあまり響きません。それよりも、「購買している瞬間」を捉え、そのときの顧客の声を定性データとして見せるほうが響きます。行動データを活用すると、どのようなことが分かって、自分たちにもメリットがあるのかをさらに伝えていく必要があると思います。

加藤▶ 成功体験を積み上げていって価値を理解してもらうことは重要です。企業のお手伝いをする中で、みなさん悩んでいるのが、やはり「社内におけるテクノロジーへの理解が薄い」という点です。我々もできるだけわかりやすく、生活者にどういった影響をもたらすかなどの話をしたり、デジタル領域における社内セミナーを行うといった、啓蒙的な取り組みをしています。地道な取り組みですが、そうしないと、デジタルシフトが進みません。増えているとはいえ、全体のマーケティング予算から見ればデジタルの割合はまだまだ少ない。経営に対して重要性を証明していかなければいけないと思います。

上代▶ 当社の場合は、デジタルマーケティング室ができたときにトップのミッションとして「もっとデジタルを活用する」というのが大前提にありました。そして、「やるなら『一番搾り』や『午後の紅茶』といったトップブランドから取り組むべきだ」と、役員が宣言したので、大きく舵を切れました。でも、言われたからといって、すぐにそれが浸透するかというと、なかなか難しい。2014年は舵を切った後の準備でバタバタしたまま終わってしまった印象です。今年に入ってやっと「宣伝担当者やブランドをマネジメントする立場の人たちが捉えているマーケティング全体の課題の中で、デジタルマーケティング部はどういうことができるのか」という文脈でこちらから提案していけるようになりました。今後もっと信頼関係を構築して、戦略や戦術の課題について相談してもらえるようにしていきたいですね。

加藤▶ 先ほどの「フューチャービジョン」がまさにそうですが、パワーポイントを使って話してもなかなか理解してもらえないところも、ああいう動画で見せられると、テンションが上がってワクワクするので、啓蒙としてはとても効果的だと思います。

商品周辺デバイスとの連携とリアルな場での活用が肝

加藤▶ 最後に、センサーの普及やIoTなど、リアル空間にデジタルテクノロジーが入り込んでいく中で、今後キリンとしてどういった取り組みを考えられていますか。

上代▶ 「飲み物の周りにあるデバイスとどうつながるか」がとても重要だと考えています。自社でできることとしては、パッケージやビールジョッキ、コースターにデジタルな仕組みを取り入れること。他には、例えば冷蔵庫をつくっている家電メーカーと在庫情報をシンクさせ、そこから注文を受けたらすぐに商品を流せるような流通網を整備する、といったところまで考えなければいけない時代がくると思います。一方で、横浜と代官山に「SPRING VALLEY BREWERY(スプリングバレーブルワリー)」というクラフトビールが楽しめる店舗があります。こうしたリアルな場所で、デジタルを活用してどんな楽しい顧客体験をつくれるのか、ということも考えていきたいです。