商品やサービスのコモディティ化が中、企業がソーシャルグッドやCSVに取り組むべき理由とは。消費者目線から、「いい買い物」の概念の複雑化に伴う消費マインドの変化を読み解き、ソーシャルグッドやCSVの取り組みが、消費行動に与える影響を探る。

「いい買い物」の概念の複雑化

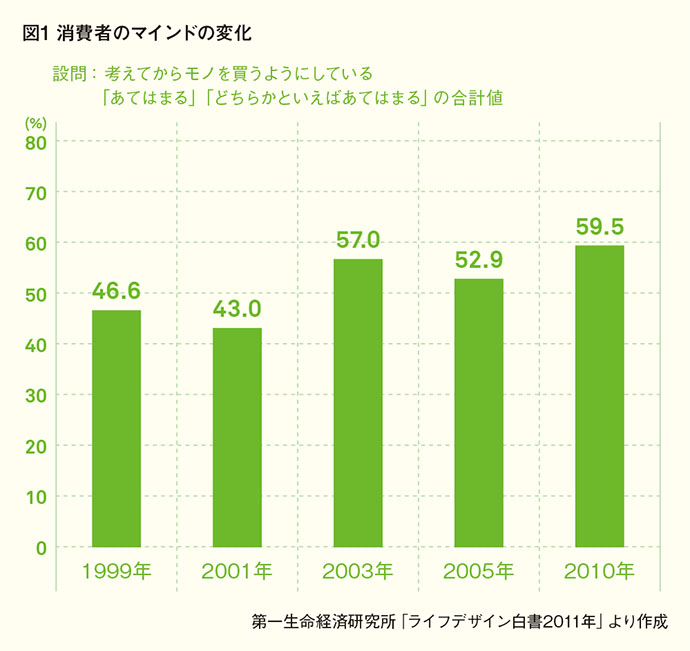

近年、「よく考えてからモノを買うようにしている」とする人が増加しています(図1)。その背景にあるのが単に可処分所得の低さだけではないことは、ここ数年で広く社会が認識するところとなりました。昨今の消費者は節約のためだけに思慮深い消費を心がけているというわけではない、ということです。

従来、消費者にとって「いい買い物をした」とされる購買行動は、品質の高いモノ(「モノ」は商品・サービスを指す)を低価格で手に入れることでした。「お買い得」とは、言わば「買ったら得」ということですが、この場合の「得をする側/損をする側」は消費者と企業(供給側)の二者として捉えられてきました。この構造は現在、複雑化しているように思えます。

「いいモノをお安く」購入することが「いい買い物」であることには今も昔も変わりありません。しかしここで指す「いい」の概念が、複雑になってきているようです。企業と消費者が同じ方向を向いて社会をよくするような消費社会のあり方が、今、企業側だけでなく消費者の側からも模索されています。自らの消費行動が無関係の他者や社会環境に悪影響を及ぼすことをよしとせず、消費行動の派生で他者や社会環境に好影響を及ぼしたいとするソーシャルグッドの考え方は、消費者の間で徐々に定着しつつあるといってよいでしょう。

「損したくない」消費者が悩む選びにくさ

消費者が単に「ほしい」だけで消費行動をとらなくなってきた背景には、どのようなものがあるのでしょうか。

(1)情報と選択肢が過多

限られた予算の中で満足度を最大化したいと思うのは消費者の当然の心理です。しかし現在は情報があふれ、選択肢も非常に多様です。その結果、ショールーミングに疲弊する消費者は少なくありません。

例えば、家電製品を購入する際 …