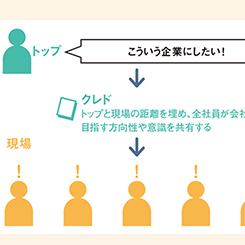

トップが掲げる理念がどんなに正しくても、現場に正確に理解され、自分ごととして捉えられなければ、会社が変わることはない。経営から現場へ、一方通行のコミュニケーションではなく、現場が動くためには、社内においてどんなコミュニケーションの組み立が必要なのか。経営層と現場の向くベクトルを一致させ、会社を本当に変えていくための最前線の取り組みを追う。

前回:岸勇希が語る「コミュニケーションデザインは現場から経営領域へ」

CASE02 鶴屋百貨店

地方百貨店に新たな風を吹き込む

鶴屋百貨店の場合

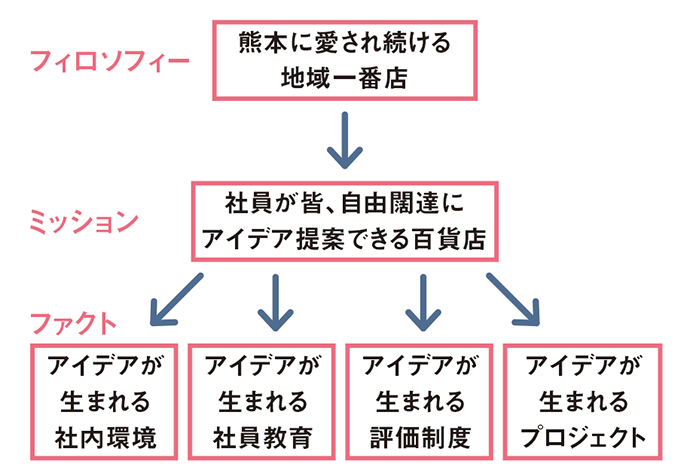

(図は電通資料より一部改訂)

岸氏と飯島氏が手掛けた2つ目のインナー改革は百貨店のケースだ。日本全国の地域には、地域に根付いた老舗百貨店がある。熊本の「鶴屋百貨店」はそんな百貨店の一つである。地元熊本で60年以上愛されてきたが、その一方で、保守的で大胆なチャレンジを避けるきらいもあった。

2011年に、同社にしては異例の55歳という若さで、久我彰登氏が新社長に就任した。それをきっかけに、インナー改革がスタートした。久我社長は「10年後、30年後、50年後地方百貨店は生き残れるのか?」という危機感を強く持っていた。

「鶴屋が熊本に愛され続ける地域一番店であるために何をすればいいか?」と相談を受けた岸氏がまず感じたのは、「一過性のアイデアではとても解決できない大きな課題である」ということだ。ユニークな売り場の提案や、商品のプロデュースならできるだろう。だが、それが鶴屋の30年後や50年後に影響を及ぼすかどうか。答えはノーだ。結論はひとつ、「鶴屋自身、すなわち人が変わるしか方法はない」と考えた。

保守的になってしまいがちな地方百貨店が生まれ変わり、新しい価値を提案する存在であり続ける。そのためには、社員が自由闊達にアイデア提案できる風土がなければならない。その目標を持って、岸氏が立ち上げたのが「鶴屋イノベーション・プロジェクト」だ。

その名の通り、鶴屋の社内に新たなイノベーションを起こすための ...

岸氏から直接コミュニケーションデザインを学びたい方はこちら

岸勇希氏、石田茂氏、木村健太郎氏らによる濃密ワークショップ

「コミュニケーションデザイン実践講座」(9月20日開講)