既に6巻の「査読付き論集」を発刊

第5回日本プロモーショナル・マーケティング学会総会が、去る3月18日に開催された。同学会は、会長を上原征彦明治大学専門職大学院教授が、副会長を守口剛早稲田大学商学学術院教授と中村博中央大学ビジネススクール戦略経営研究科教授が務めている。現在、同学会の会員数は301人にのぼる。

同学会は、2007年にプロモーショナル・マーケティング研究推進協議会として出発し、2009年4月に学会として発展的に組織改訂された。わが国では、唯一の「プロモーション」に専門特化した学会だ。

特長的な活動は、日本プロモーショナル・マーケティング協会の会員有志企業の協賛を得ての、プロモーション活動研究への助成活動である。残念ながら、我が国のプロモーション研究は、体制整備という面では未成熟であり、先ずは「研究助成」を、最も必要としているからに他ならない。

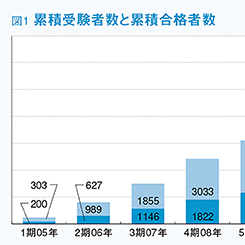

同学会は、毎年、審査通過した論文に対して研究費の助成を行ない、7年間で150点の応募があり、89点の研究に研究助成を行っている。

さらにそれらの中から優秀な研究論文を選定し、前述の査読付き論文集「プロモーショナル・マーケティング研究」を発行しているが、今年で第6巻に至っている。同論集では、これまでに15本の査読付き論文と5本の研究ノートを掲載している。

平成26年度の研究助成の概要

同総会では、1号議案「平成25年度事業報告及び平成25年度学会収支見込計算書承認の件」、2号議案「平成26年度事業計画及び平成26年度学会予算承認の件」、3号議案「平成25年度決算確認についての学会役員会への一任の件」の全てが原案通り可決された。

平成26年度の事業計画では、「実務に役立つ研究」の推進を目指し、具体的には、次の3点に研究助成のポイントを置いている。

(1)プロモーションの基本機能である、「検討~購入」プロセスでの「購買動機付け」に関わる研究。プロモーション業務の現場では、認知~好意形成でなく、検討~購入プロセスでの直接的購買促進施策が求められている。それも、「購買一般」ではなく、トライアル購買とリピート購買を切り分けた研究が求められる。プロモーションには、特に攻撃機能(トライアル購買刺激による新規顧客獲得の役割)が求められているからだ。

(2)戦略や戦術の意思決定に役立つ研究。戦略判断(目標設定、ターゲット設定等)の意思決定に役立つ研究、表現計画やメディア&ツール計画、プロモーション手法設計の意思決定に役立つ研究(具体的には、意思決定を支援するモデル開発やデータ開発)。

(3)競争条件を加味し、実戦に役立つ研究。マーケティング全体の中でのプロモーションへの期待機能は、基本的に競争対抗側面にある。したがって、一般的消費動向やその対処の研究ではなく、競争条件を加味した研究が求められている。簡単に言えば、リーダーのプロモーション戦略とチャレンジャー以下の戦略は異なるため、競争条件を加味することが極めて重要になる。

平成26年度も、引き続き研究助成が行われる。上記の通り、「実務に役立つ研究」が助成研究審査のポイントになるが、応募条件等は、下表の通りである。なお、応募(「研究計画書」の提出)締め切りは5月末日。助成対象研究の発表は6月中旬を予定し、最終的な論文提出は、研究論文が平成27年1月13日(火)、研究レポートが平成26年12月22日(月)である。問い合わせ先は日本プロモーショナル・マーケティング協会(03-3523-2505)

| 募集する研究領域 | |

|---|---|

| (1)研究論文 | (A)学術研究 |

(B)実務研究 |

|

「社会的に価値があるプロモーション」の研究 |

|

| (2)研究レポート | ・「学部学生の学士論文」相当の実証研究 |

文/日本プロモーショナル・マーケティング協会 坂井田稲之