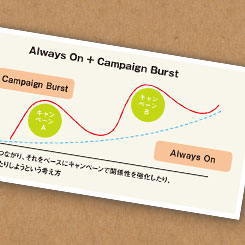

フィーチャーフォン時代に広告市場を席巻したモバイルキャンペーンは淘汰され、スマホの登場で“一過性では終わらない”消費者とのつながりの構築が求められている。O2Oの専門会社を8月に設立した小川和也氏が捉える、スマホと消費の相関関係とは。

不完全燃焼のスマホ対応

モバイルがインターネット接続の中心的デバイスとなり、それが消費行動を変えるという想定は、2000年代初頭からなされていたことだ。しかし、それがようやく企業や消費者の腹に落ち始めたのは、フィーチャーフォンからスマートフォンにシフトしてからだと実感している。

フィーチャーフォンが示した可能性をスマートフォンが昇華させ、一方で抱えていた課題を片付けた。画面のサイズが大きくなったことによる可視性(Visibility)とタッチパネルが実現した操作性の向上、そして「携帯サイト」という非世界標準で特殊なサイト構造からの脱却を果たした。それにより、スマートフォンが本格的にモバイルの可能性を引き上げ、"消費行動を変える"という概念から「実践」への加速を促している。

これを受け、各企業は“消費者とのつながり”を求めて軒並み「スマホ対応」を試みるようになった。しかしその甲斐もなく、不完全燃焼のまま実を結ばず、“甘い幻想”だったのかと担当者が落胆しているケースは少なくない。ひとまずはスマホでも見やすく利用しやすいサイトを用意したり、独自のアプリを作ってキャンペーンをやってみたりする。しかしそれは、企業の期待する消費行動になかなか結びついてくれない。

いかに最大公約数を目指すか

“消費行動に結びつく”スマホ対応を考えるためには、消費者とスマホの相関を丁寧に検証していくことが必要だ。

朝起きてから夜寝るまで、スマホはおおむねユーザーのそばにある。だからこそ、企業もスマホを介せば消費者に近づけると錯覚しがちだが、その物理的な距離の近さと、企業と消費者の近さは当然ながら別次元だ。企業がスマホを通じてユーザーへ何らかのプッシュをし、それをユーザーがキャッチしてくれたとしても、消費行動につながるわけではない。

そこで企業がユーザーとの距離を縮め、消費行動へ結びつけるためには、「消費行動につながる的確なコミュニケーションを図ること」がすべての基軸となる。それが“的確”であるためには、メッセージ、方法、タイミング、対象(ユーザー)など、たくさんの変数が存在するため、一筋縄ではいかない。そこで100%の“的確”を実現することは極めて困難であるため、いかに最大公約数を目指すかということになる。

むやみなプッシュは敬遠される

| 図1 あるスマートフォンユーザーの1日 | |

|---|---|

| 朝 AM | →朝7時にスマホのアラームで起きて、すぐにLINEのメッセージの受信をチェック。 →身支度をして30分後にはテレビをつけながら朝食をとる。 →8時に家を出て駅へ向かうまでの間にTwitterのタイムラインを流し見る。 →およそ40分の通勤電車の中では新聞の電子版で主立った記事を読む。 →加えてFacebookのニュースフィードをチェックし、メッセンジャーで1通のメールを送り、大学の同級生のグループに投稿する。 →勤務先の最寄り駅からオフィスへ向かうまで、LINEで友達とやりとりをいくつか。 企業が提供する新しい無料スタンプも1つダウンロードする。 →途中コンビニに寄ってペットボトルのお茶を買う。 →午前中はオフィスで事務処理、12時過ぎには同僚とランチをしながら 会話の合間にスマホでYahoo!トピックスとLINE NEWSをチェック。 |

| PM | →午後は取引先を3件回るため電車で移動。週刊誌の中づり広告に少し目を奪われたあとは、スマホでゲームをする。 →夕方オフィスに戻ってデスクワーク。休憩やトイレに行く度にLINEのメッセージに返信。 |

| 夜 | →20時頃に帰宅の途につき、混雑している電車でドア上部の液晶ディスプレイの広告を目にし、少し空いてからはひたすらFacebookにアクセス。 →自宅最寄り駅の途中にあるコンビニに寄って買い物をして、帰宅してからはテレビを観ながらスマホでTwitterとLINEを続ける。 →そしてスマホで明日の飲み会のお店を探し、電話で予約。 →寝支度をし、スマホからYouTubeでミュージックビデオを3本観て、就寝。 |

図1のようなユーザーを想定してみよう。起床して通勤から仕事中、そして帰宅後から就寝まで、一貫してスマートフォンを介したコミュニケーションや情報収集を続けている。これはひとつの想定だが、現代人の生活はその属性、環境によって実にさまざまだ。そして日々細かく変化している。確かに物理的にはスマホに接している機会は多いし、今後も増えていくだろう。だからこそ、企業はスマホを通じてユーザーを“消費者”にしたいと考える。