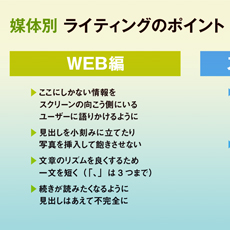

これからの政治で求められる言葉

1.聞いて分かる言葉

どんな人がどういった状況でも理解でき自然と頭に入る言葉

2.届けるべき相手が明確な言葉

相手が自分ごととして認識できる。

時と場合に応じて言葉を練り直す必要がある

3.発する人の意思やビジョンがその人の軸につながっている言葉

政治家自身の熱量と思いが相手に届く言葉

4.国民と向き合い真摯に対話する姿勢

共通するストーリーと自分ごと化をどう作り出すか

政治と「言葉」は切っても切れない関係だ。社会の方向性を示し、人々の支持を集めそして鼓舞する役割を担う。言葉は時に薬にも毒にもなりうるからこそ、政治家にとっては大きな武器であり、どのように活用していくかが求められる。

先の参議院選挙から実現したインターネットを使った選挙運動は、有権者と政治家が双方向のコミュニケーションを通じて政治を作り上げる1つの契機と期待されるなど、政治家と有権者の間におけるコミュニケーションの変化が求められてきている。こうした時代だからこそ、これまでの政治と言葉の関係を紐解きながら、これからのあり方を考える1つの節目とも言えるのではないか。

国民共通のストーリーによる日本経済の再建

第二次世界大戦後の再建を至上命題とした政治状況において、日本経済の成長や産業の構造に、国民全体が大きな期待を寄せて、1960年代の池田勇人内閣は「所得倍増計画」という成長戦略とスローガンを掲げ、日本社会を牽引し倍以上の所得の飛躍をみせた。1970年代には田中角栄氏の「日本列島改造論」などのスローガンをもとにすることで、日本の成長を推進する原動力となった。

社会全体が経済成長という大きな目標を掲げ、「所得倍増」や「日本列島改造」などの明確な日本のビジョンを示す言葉をかつての政治家は生み出した。70%以上の投票率など、政治と国民との関係性が、信託する側と実行する側というそれぞれの立場をもとに行動する時代でもあった。つまり、そうした国民共通のストーリーと、それを牽引する言葉があった時代と言える。

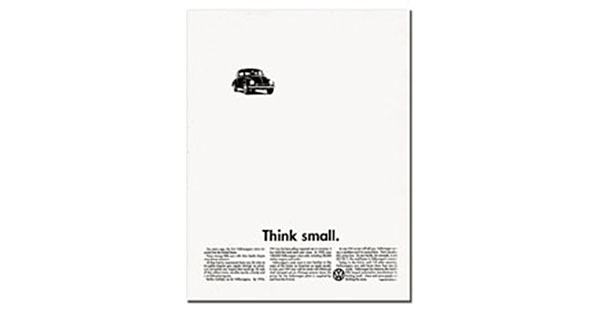

ストーリーと自分ごとが不在している現代

バブル崩壊後の「失われた20年」と呼ばれる時代は、政治と国民との距離にも変化をもたらした。構造改革を推進した小泉純一郎氏は、「自民党をぶっ壊す!」や「政策に批判する者は抵抗勢力」といった、党や政策への二項対立を示す言葉を多用し、共通の相手を作り支持を固めた。メディア向けにはワンフレーズ・ポリティクスとも呼ばれ、強気な発言やシンプルな言葉を用いた。

「郵政民営化」など1つの問題を切り取り、争点を作り出したのも、時に政治という複雑な領域においてその他の問題から世間の注目や意識を外し、あたかも1つの問題ですべてが解決するような示し方でもある。 しかし、あくまで中心は政治であり、言葉には国民目線や社会という意味はなく将来に対するビジョンとは言いづらい。