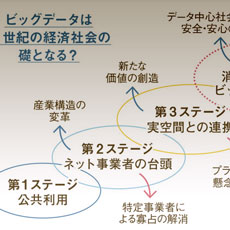

欧米で先進的な動きが見られるビッグデータ利活用。日本でも、利活用を支援するサービスが相次いで発表されている。米国企業のこれまでの歩みと現状から、日本企業の今後のビッグデータ活用可能性を探る。

「データサイエンティスト急募、厚遇で迎えます」――少し前に米国で、世界最大級のスーパーマーケットチェーン「ウォルマート」によるこんな求人広告が、よく見られたようだ。

ビッグデータの定義に関する議論も冷めやらぬ中、今度はデータサイエンティストという言葉が巷を賑わせている。改めてビッグデータは、いま、どのように利活用されはじめているのだろうか。

従来のデータベースシステムでは処理できないほどの、巨大で不定型なデータの塊、つまりビッグデータが出現するようになったのは、つい最近のことだ。企業がビジネスで使うデータは、従来は事業者単位、あるいは用途単位に、細かく分散していた。また、そうした細切れのデータは、対象となる存在(市民や消費者)の振る舞いの、ほんの一部を切り取ったものに過ぎなかった。

しかし、情報処理技術やモバイルブロードバンドの急速な高度化、そしてデータの収集・保存にかかるコストの低減によって、従来は収集されずに捨てられていた細かなデータを大量に取り扱えるようになった。また、インターネットの普及に伴い、世界規模で事業を展開する事業者の台頭や、利益の拡大や市場の寡占をめざした巨大M&Aの進展などで、単一の事業者(ないしはグループ)が、さまざまな地域や分野の情報を、大規模に取得できるようになった。

さらに、解析技術の発展も大きい。これは情報技術の発達で、高速化や低価格化が進んだ、というだけの話ではない。従来、データベースに格納されるデータは目的や収集手段に依存する形で構造化されていた。データには決められた構造があり、その構造に即したデータのみが格納されていたということだ。しかし、インターネットやスマートフォンの普及によって収集可能になったデータは、構造がバラバラである。こうした、不定型なデータの塊を一元的に解析するための、新しい理論や技術が、近年続々と開発された。これが、巨大なデータの塊を、「ビッグデータ」という宝の山に化けさせた大きな要因である。